1歳児月案|6月に活かす保育の視点は?ねらいと支援方法を紹介

6月は梅雨の訪れとともに気温や湿度の変化が大きく、1歳児にとって体調を崩しやすい季節です。そのため、1歳児の月案6月分を立てる際には、保育環境の工夫や日々の関わり方に一層の配慮が求められます。この記事では、「ねらい」や「活動内容」はもちろん、「健康安全」や「家庭との連携」など、実際の保育現場で活かせる視点を多角的に解説していきます。

以下のような悩みをお持ちではありませんか?

- 月案に「1歳児らしいねらい」をどう書けばよいか迷っている

- 梅雨の時期に適した「健康」や「安全」の配慮が思いつかない

- 「家庭との連携」をどう月案に盛り込むべきか分からない

- 「情緒」や「人間関係」への支援内容がパターン化してしまう

- 「反省欄」にはどんな視点で振り返ればよいのか悩んでいる

この記事では、保育所保育指針に基づいた「5領域」(健康・人間関係・環境・言葉・表現)を軸に、6月ならではの活動や「食育」、「養護」の視点も丁寧に盛り込みながら、具体的な月案作成のヒントをお届けします。「個別」の成長を支えるための観察ポイントや、「保護者支援」の工夫にも触れています。

1歳児の6月に合った月案のねらいと保育の工夫

養護における生命の保持の考え方

1歳児の保育において、「生命の保持」は最も基本的で重要な養護の視点です。この時期の子どもたちは、まだ自分の体調や欲求を言葉でうまく伝えることができず、周囲の大人による丁寧な見守りと適切な対応が不可欠です。そこで、保育者は日々の生活の中で子どもたちの健康状態や生活リズムを把握し、安全で心地よい環境を整えることが求められます。

まず、室温や湿度の管理はとても重要です。6月は梅雨の時期にあたり、蒸し暑くなる日もあれば肌寒く感じることもあります。こうした気候の変化に合わせて、エアコンの使用や衣類の調整を柔軟に行い、子どもが快適に過ごせるようにすることが必要です。また、こまめな水分補給や汗の処理なども健康維持には欠かせません。

次に、衛生面の配慮も忘れてはならない要素です。おもちゃや寝具など、子どもが日常的に触れる物には常に清潔さを保ち、感染症の予防に努めることが求められます。特にこの季節はカビや細菌が繁殖しやすいため、保育室内の換気や除湿、こまめな消毒が必要です。

また、事故の防止も生命の保持に直結します。1歳児は歩行が不安定で、好奇心のままに行動しがちなため、転倒や衝突などのリスクがあります。そのため、室内外の危険箇所をあらかじめ確認し、安全に配慮した環境設定を行うことが重要です。

情緒の安定を図る保育内容とは

情緒の安定とは、子どもが安心感のある環境の中で、自分の気持ちを素直に表現しながら穏やかに過ごすことができる状態を指します。特に1歳児は言葉の発達がまだ途中で、自分の感情をうまく伝えられず、泣いたりかんしゃくを起こしたりすることも多い時期です。そのため、情緒の安定を図るには、まず「安心できる人・場所」があることが重要です。

このような保育内容の具体例として、まず挙げられるのが「応答的な関わり」です。例えば、子どもが泣いているときにただあやすのではなく、なぜ泣いているのかを丁寧に観察し、「悲しかったんだね」「おもちゃ貸してほしかったんだね」と言葉にして返すことが求められます。そうすることで、子どもは自分の気持ちを理解してもらえたという安心感を得られます。

また、日々の生活リズムを整えることも情緒の安定につながります。決まった時間に食事や午睡を取る、同じ順番で活動を行うなど、見通しの持てる一日の流れは、子どもにとって安心材料になります。突然の変化は不安や混乱を招くことがあるため、活動の切り替えには事前の声かけや予告が有効です。

さらに、静かに過ごせるスペースの確保も大切です。遊び疲れたり、気分が沈んだりしたときに一人で落ち着ける場所があることで、子どもは自分で気持ちを整える力を少しずつ育んでいくことができます。このような環境設定は、集団生活の中でも個を尊重するために必要不可欠です。

健康と安全に配慮した保育環境

1歳児が安全に健康的な毎日を過ごすためには、保育環境の整備と日々の配慮が非常に大切です。この時期の子どもたちは行動範囲が広がり、好奇心も旺盛になります。その分、怪我や事故のリスクも高まるため、環境設定には特に注意が必要です。

まず、安全に過ごすための工夫として、遊具や家具の配置を見直すことが挙げられます。角のある家具にはコーナークッションを取り付け、滑りやすい床にはマットを敷くなどの工夫が有効です。また、誤飲を防ぐために小さな玩具は避け、遊びの内容に応じて玩具の種類や大きさを選ぶことも重要です。

さらに、衛生面でも高い配慮が求められます。特に6月は湿気が多く、細菌やカビが繁殖しやすい季節です。保育室はこまめに換気を行い、湿度を調整することで、子どもたちの健康を守ります。おもちゃやドアノブなど、よく触れる場所の定期的な消毒も必要です。感染症の予防には、手洗いの習慣化と環境の清潔維持が欠かせません。

加えて、保育者の目が届きやすいレイアウトにすることで、子どもの動きにすぐ反応できる環境を作ります。死角が多い配置では子どもが危険な行動を取っても気づきにくいため、見通しの良い空間作りを意識しましょう。また、外遊びでは地面のぬかるみや滑りやすい場所に注意し、事前に安全点検を行っておくことも大切です。

ただし、過度に制限を加えてしまうと、子どもの自由な探索や身体の発達を妨げてしまう可能性もあります。安全を確保しつつ、子ども自身の意欲や挑戦を尊重するバランスのとれた環境が理想です。

1歳児の健康を育む活動例

1歳児にとっての「健康を育む活動」とは、身体の発達を促すと同時に、生活リズムや衛生習慣を身につけていくための大切な取り組みです。特に6月は梅雨の季節に入り、戸外での活動が制限されがちになりますが、だからこそ室内でも楽しく体を動かせる工夫が求められます。

まず取り入れやすい活動としては、体操やリズム遊びが挙げられます。曲に合わせてジャンプしたり、腕を振ったりするだけでも、子どもにとっては立派な運動です。このような遊びは、身体を動かすだけでなく、音やリズムを感じ取る感性の育成にもつながります。活動の際は広いスペースを確保し、転倒や衝突の危険がないよう注意しましょう。

また、衛生面での活動も健康を守るうえで重要なポイントです。例えば、手洗いの習慣づけはこの時期から意識して取り組みたい内容です。水に触れることを嫌がる子もいますが、歌や絵本を活用することで「楽しいこと」として印象付けることができます。こうした工夫により、衛生行動が日常生活の一部として定着していきます。

さらに、こまめな水分補給や汗をかいた後の着替えなど、日々の生活の中でも健康を支える機会は多くあります。保育者が「暑いからお水を飲もうね」「シャツを着替えてさっぱりしようか」などと声をかけることで、子どもも自分の体の変化に少しずつ気づき始めます。

ただし、活動に無理をさせないことも大切です。子どもによって体力や集中力には差があるため、遊びの時間や内容は柔軟に調整しましょう。疲れているときには静かな遊びに切り替えるなど、その子の様子をしっかりと見ながら対応することが求められます。

保護者支援に役立つ連携方法

1歳児の成長と保育をよりよいものにするためには、保護者との連携が欠かせません。家庭での様子と園での様子を共有し合うことは、子どもにとって安心できる一貫性のある環境をつくるために大切です。特に6月は体調を崩しやすい時期でもあり、より密な連絡が求められる場面が増えてきます。

連携の第一歩は、日々の小さな情報交換です。例えば、登園時や降園時に「昨夜はよく眠れていましたか?」「今日はちょっと機嫌が良くないようでした」など、保護者と短くても対話の時間を持つことが大切です。こうした積み重ねが、信頼関係の土台になります。連絡帳も活用し、記録に残すことで後から見返したときにも役立ちます。

また、気になる体調の変化や情緒の様子がある場合には、遠慮なく伝え合える雰囲気づくりが必要です。そのためには、保育者が一方的に伝えるのではなく、「家ではどうですか?」と保護者の声に耳を傾ける姿勢が求められます。子どもの行動には家庭と園、両方の環境が影響しているため、一方向だけの視点では見えてこないことも多いのです。

さらに、保護者支援として、保育に関する情報提供も重要です。例えば、虫歯予防デーや夏に向けた健康管理など、保護者にとって役立つ内容をタイムリーに伝えることで、家庭でも同じ方向での取り組みが可能になります。お便りやポスター、掲示物などを活用して伝えると、視覚的にも分かりやすくなります。

ただし、保護者の中には連絡を負担に感じる方もいます。情報を詰め込みすぎたり、返答を強制したりすると、かえって距離ができてしまうこともあるので注意が必要です。話しやすい空気を作り、必要に応じて相談できる関係性をゆっくり築いていくことが、長期的には信頼を深める近道になります。

1歳児の6月月案|ねらいごとの活動計画と配慮ポイント

教育における5領域の取り入れ方

1歳児の保育において、教育的な活動を進める際の基盤となるのが「保育所保育指針」で示されている5つの領域です。これらは「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」という5つの視点から、子どもの発達を総合的に育むための方向性を示しています。この段階の子どもたちにとっては、教えるというよりも「経験を通して学び取る」ことが中心になるため、日々の生活や遊びの中で自然に取り入れていくことが大切です。

例えば、「健康」の領域では、体をたくさん動かす遊びや食事・排泄といった生活習慣が基盤になります。梅雨で戸外活動が難しい日も多い6月は、室内でもマット運動やリズム遊びを通して、体を動かす楽しさを感じられるようにすると効果的です。

「人間関係」では、保育者との信頼関係を築いたうえで、友だちと一緒に過ごす経験を大切にします。1歳児はまだ「一緒に遊ぶ」よりも「同じ空間で別々に遊ぶ」ことが多いですが、ブロックやおままごとなど同じ遊び道具を使うことで、徐々に他児への興味や関わりが生まれてきます。

「環境」は、身の回りの自然やモノへの関心を育む領域です。梅雨に関係する製作や水たまり観察など、季節を感じられる活動を取り入れると、環境に対する気づきが促されます。保育者が「今日はカエルが鳴いてるね」と声をかけることで、子どもの好奇心も引き出されていきます。

「言葉」の領域では、日々のやり取りの中で語彙を増やす支援が必要です。1歳児はまだ言葉数が少ないため、短くわかりやすい表現で、繰り返し話しかけることが効果的です。また、保育者が子どもの気持ちを代弁することで、言葉と感情が結びつきやすくなります。

最後の「表現」は、音楽や製作などを通じて感性を育む領域です。自由にクレヨンで描いたり、粘土を握ったりと、手や体を使った活動を通じて、子どもなりの表現の形が育まれていきます。

人間関係の形成を促す関わり方

1歳児にとっての「人間関係」は、家庭以外の人と関わる初めての体験とも言えるため、安心感と信頼を基盤とした関係性がとても重要です。保育者とのやり取りや友だちとの関わりを通じて、子どもは「人とつながる楽しさ」を学んでいきます。そのためには、子どもの気持ちや行動に対する丁寧な対応と、成長に応じた関わり方の工夫が求められます。

まず意識したいのが、「特定の保育者との信頼関係」を築くことです。1歳児はまだ集団での関係よりも、安心できる一人の大人とのつながりを必要としています。毎日同じ保育者が関わることで「この人なら安心できる」と感じられ、そこから次第に他の子どもたちとの関係へと広がっていきます。登園時に不安そうな表情をしている子どもには、笑顔で迎え、優しく声をかけるだけでも安心感につながります。

次に、友だちとの関わり方を学ぶ場面も大切にしたいポイントです。1歳児はまだ「かして」「いいよ」と言ったやりとりは難しく、同じ玩具を取り合ってトラブルになることも珍しくありません。このようなとき、保育者がすぐに介入して解決するのではなく、子どもの気持ちを代弁したり、代替案を提案するなどして「人と関わる方法」を少しずつ伝えていくことが大切です。

また、遊びの中では模倣を通じて関係が深まることもあります。他の子どもの動きを真似したり、笑いあったりすることで、言葉がまだ不十分な時期でも関わりを感じられるのです。保育者が積極的に一緒に遊び、子ども同士の関係の「橋渡し」をしていく役割も重要です。

注意したいのは、無理に集団行動を促そうとしないことです。人見知りが強い子や、ひとり遊びを好む子もいます。そうした個性を尊重しながら、少しずつ関係が築かれるような環境づくりが必要です。

言葉の発達を支える援助の工夫

1歳児はちょうど言葉の発達が本格的に始まる時期であり、「マンマ」「ブーブー」「あっち」などの一語文を話し始める子どもが増えてきます。この時期にどのように関わるかによって、言葉への関心や使う力の伸び方に大きな違いが出てくることもあります。そこで、保育者による適切な援助が欠かせません。

まず大切なのは、日常生活の中でたくさんの言葉に触れられる環境を整えることです。例えば、着替えのときには「シャツ着ようね」、食事のときには「おいしいね」「にんじんだね」と、その場面に合った言葉を繰り返しかけていくと、子どもは自然に語彙を覚えていきます。声かけは短く、明るく、はっきりと伝えることを意識しましょう。

また、子どもの発語を待ち、引き出す関わり方も重要です。子どもが「あっ」と指をさしたとき、「あれはワンワンだね」と言葉を添えることで、気持ちや関心に言葉を結びつける体験ができます。無理に話させようとするのではなく、保育者が代弁したり言葉を膨らませることで、子どもの言葉の引き出しはどんどん増えていきます。

絵本や手遊びも効果的な方法の一つです。繰り返しの多い内容や音のリズムが心地よい絵本は、子どもにとって親しみやすく、自然と言葉が出やすくなります。手遊びでは、視覚・聴覚・触覚を同時に刺激できるため、言葉の定着にもつながります。

言葉の発達には個人差があり、発語が遅いからといってすぐに心配する必要はありません。ただ、話しかけの量が少なかったり、一方的に指示されることが多かったりすると、言葉への興味が育ちにくくなることもあるため注意が必要です。

表現力を育てる製作や遊びの工夫

1歳児にとっての「表現」は、言葉だけではなく、体の動きやしぐさ、声のトーン、そして製作などを通して「自分らしさ」を表す大切な手段です。この時期は、まだ自分の気持ちを明確に言葉で伝えることが難しいため、描いたり、叩いたり、並べたりといった身体を使った表現活動が豊かな感性の育ちを支える大きなきっかけになります。

こうした表現力を育てるための製作や遊びでは、何かを上手に「作る」ことを目的にするのではなく、「やってみたい」「触ってみたい」といった子どもの気持ちに寄り添った活動内容を考えることが大切です。例えば、梅雨の季節には、紫陽花やかたつむりをテーマにしたスタンピングや手形アートなど、身近な素材を使った遊びを取り入れると、季節を感じながら表現の楽しさに触れることができます。

また、感触を楽しむ活動も表現力を伸ばすうえで効果的です。小麦粉粘土や寒天、スポンジスタンプなど、子どもが自由に形を作ったり、色を混ぜたりできる遊びは、結果よりも過程そのものが表現となります。保育者は「きれいだね」「ぐにゃぐにゃしてるね」など、子どもの行動に言葉を添えることで、表現したことが認められたという安心感につながります。

さらに、音楽や手遊び、ダンスなどの身体表現も積極的に取り入れたい活動です。1歳児はリズムに反応しやすく、音に合わせて手を叩いたり、体を揺らしたりすることを楽しみます。このとき、保育者が一緒に楽しんでいる姿を見せることで、子どもも安心して自分なりの動きを出すようになります。

ただし、子どもによって表現のスタイルは異なります。にぎやかな活動が好きな子もいれば、静かにじっくり取り組むことを好む子もいます。そのため、保育者は一つの方法に偏るのではなく、さまざまな表現手段を用意し、子どもが自分のペースで参加できるように環境を整えることが求められます。

環境との関わりを楽しむ梅雨の活動

梅雨の季節は、子どもたちにとって外での活動が制限されがちな時期ですが、逆に言えば「雨」という自然現象を身近に感じることができる絶好の機会でもあります。1歳児はまだ自然と自分との関わりをうまく言葉で表現できませんが、「見て」「触れて」「感じる」ことで、環境への関心を高めていくことができます。

このような活動を取り入れるうえでポイントになるのは、保育者が自然の面白さや変化に気づけるような視点を共有していくことです。たとえば、「雨の音がポツポツ聞こえるね」「かえるさんがゲコゲコ鳴いてるね」といった声かけをすることで、子どもは音や動きに注目しやすくなります。こうしたちょっとした気づきが、環境への興味を広げる第一歩になります。

実際の活動例としては、窓際で雨が降る様子を観察したり、レインコートを着てテラスに出てみたりすることも効果的です。外へ出られない日でも、窓のそばで水滴が垂れる様子を眺めたり、水たまりに映る空を見たりすることで、季節の自然を五感で感じ取る経験ができます。

また、梅雨をテーマにした製作活動もおすすめです。てるてる坊主、かたつむり、あじさいなど、視覚的にも分かりやすい題材を使い、季節に合った表現活動へとつなげることができます。紙や布、霧吹きなどを使った遊びでは、手指の感覚も育ちますし、水に関する探究心もくすぐられます。

ただし、梅雨ならではの活動を取り入れる際には、安全面への配慮も欠かせません。滑りやすい床や濡れた地面での転倒には特に注意が必要です。また、服が濡れることに不快感を示す子どももいるため、活動前には着替えの準備や気持ちの切り替えの声かけをしておくことが大切です。

家庭との連携で深まる子ども理解

保育園での子どもの姿と、家庭での姿にはしばしば違いが見られることがあります。1歳児の時期は、まだ言葉で気持ちを伝えることが難しく、場所や人によって行動が変わるのもごく自然なことです。だからこそ、家庭と園が連携し合い、それぞれの視点から子どもを理解することが、よりよい保育につながります。

家庭との連携を深めるには、まず「日々のやり取りの積み重ね」が不可欠です。送迎時の短い会話でも、「今日はこんなことがありました」「家ではどうでしたか?」といった情報交換を繰り返すことで、子どもについての理解が広がっていきます。また、連絡帳や園の掲示物を活用し、子どもの様子を伝えるとともに、保護者の気づきも聞き取れるような工夫をすることが大切です。

もう一つ大切なのが、保護者の想いに寄り添う姿勢です。例えば、「食が細くて心配なんです」「朝は泣いて離れません」といった相談に対して、「園でも同じですよ」と返すのではなく、「お気持ちわかります。こんなふうに対応しています」と、共に考える姿勢を示すことが信頼関係につながります。保護者は、園での子どもの様子を知ることで安心し、自宅でも落ち着いて子育てができるようになります。

また、季節に応じた注意喚起やお知らせも、連携の一環として重要な役割を果たします。6月であれば、梅雨時の衣服調整や汗の処理、感染症予防など、子どもの健康に関わる情報をタイムリーに伝えることが望ましいです。このような情報共有によって、園と家庭で同じ方向を向いて子どもを支えることが可能になります。

ただし、全ての保護者が同じように情報交換を望んでいるわけではありません。仕事で時間が限られている方や、園とのやり取りに緊張してしまう方もいます。そのため、相手の状況に合わせた配慮や、必要以上に踏み込みすぎないバランス感覚も必要です。

食育活動で育む食への興味と意欲

1歳児にとって「食べること」は、成長の源であるだけでなく、自立や社会性の芽生えにも深く関わる大切な活動です。食育というと大がかりな取り組みを想像するかもしれませんが、この時期の食育は、日常の中で「食べるって楽しい」「いろんな味や形があるんだ」と子どもが感じられるようにすることが中心です。

例えば、保育者が食事中に「このにんじん、オレンジ色できれいだね」「お豆さん、ぷちぷちしてるね」といった声かけをするだけでも、子どもの五感に働きかけるきっかけになります。食材に関心を持つことは、「口に入れること」への意欲にもつながっていきます。

また、1歳児はまだ手づかみ食べが中心の子も多く、スプーンやフォークの使い方は発達段階に応じて個人差があります。保育者は「自分でやってみたい」という気持ちを大切にしながら、必要なときにはさりげなくサポートをすることが求められます。例えば、スプーンを子どもの手に添えるように渡し、「すくってみようか」と声をかけることで、自分から取り組む意欲が引き出されます。

さらに、食育活動を通して季節の食材や行事食に触れることも、豊かな食体験になります。6月であれば、歯科健診や虫歯予防デーにちなんだ活動と関連づけ、「歯を大切にするにはどんな食べ物がいいかな?」と話題を広げていくことができます。絵本やパネルシアターを使った導入も、子どもたちの興味を引き出すのに効果的です。

注意したいのは、食べるペースや好みに無理に合わせさせようとしないことです。特に1歳児は、気分や体調によって食欲に波があり、食べムラも見られがちです。そんなときには「今日はあまり食べないね。お腹すいたらまた食べようか」といった柔軟な対応が、食に対する前向きな気持ちを損なわずに済みます。

個別の成長に合わせた支援と配慮

1歳児は、月齢や個人差によって発達のスピードや表れ方に大きな違いがある時期です。歩ける子もいれば、まだはいはいをしている子、言葉が出始める子もいれば、まだ指差しが中心の子もいます。こうした違いを「遅れている」ととらえるのではなく、「その子の今の姿」として受け止め、成長に合わせた関わり方をしていくことが大切です。

個別の支援というと特別な対応が必要に思われがちですが、日常の中で一人ひとりの子どもに目を向け、その子の「できそう」「やってみたい」を見逃さないことが第一歩です。例えば、靴を履こうとしている子がいたら、保育者が手を添えて「自分で履こうとしてるんだね」と声をかけることで、挑戦を認める姿勢が伝わります。

また、活動への参加の仕方にも配慮が必要です。同じ歌や遊びでも、ある子は元気に体を動かして楽しみ、別の子は端の方で見ていることに満足しているかもしれません。その子なりの関わり方を認めることで、「みんなと同じでなければならない」という無理をさせることなく、安心して過ごすことができます。

さらに、発語や理解の発達にも差があるため、言葉かけややり取りの方法にも工夫が必要です。言葉での説明だけでは伝わりにくい場合は、ジェスチャーを交えたり、実際に目の前でやって見せることで理解しやすくなります。そうした丁寧な配慮が、子ども自身の「わかった」「できた」という成功体験につながります。

一方で、個別に対応しようとするあまり、他の子とのバランスを崩してしまわないよう注意も必要です。保育者が公平に目を配ることで、他の子どもたちにも「自分も大切にされている」という安心感が生まれます。

月末の反省に役立つ観察の視点

保育の質を向上させるには、日々の子どもたちの姿を丁寧に見つめ直す「振り返り」が欠かせません。特に月末のタイミングでは、その月に行った活動や援助が子どもの育ちにどのように影響したかを客観的に見直すことが重要です。その際に役立つのが、保育者による日々の「観察の視点」です。

観察と聞くと、何か特別な記録やチェックリストが必要に思えるかもしれませんが、実際には「子どもがどのように行動していたか」「どんな反応を見せていたか」といった、小さな変化や表情の記憶の積み重ねが基礎になります。例えば、「スプーンを持とうとする様子が見られた」「絵本に指差しをして反応していた」など、日常の場面に着目するだけでも、貴重な成長のサインを読み取ることができます。

また、観察の際には「その子らしさ」を見失わないことが大切です。全体の流れに乗っていないように見える行動も、よく見るとその子なりの意味や目的がある場合があります。製作活動の中で筆を使わず指で色を混ぜていた子がいたならば、「道具の使い方が苦手」なのではなく、「感触を楽しみたかった」のかもしれません。

月末の反省では、このような観察をもとに、「何がうまくいったか」「どのような支援が有効だったか」「次にどんな工夫が必要か」といった視点で振り返ることが求められます。個別の支援や環境の設定、声かけの内容まで、さまざまな要素を整理することで、次月の保育計画にもつなげやすくなります。

ただし、すべてを詳細に記録しようとすると、負担が大きくなってしまうこともあります。気になった子どもや印象的だった場面に絞って振り返るだけでも、十分に意味のある記録になります。チーム内で共有する際も、「こうだったよ」と具体的な場面をもとに話すことで、共通理解が深まりやすくなります。

1歳児月案|6月のまとめとして押さえておきたい保育ポイント

記事のポイントをまとめました。

- 梅雨時期は室温・湿度を調整し快適な保育環境を保つ

- 水分補給や汗の処理を習慣づけて健康維持を図る

- 衛生管理を徹底し感染症予防に努める

- 家具や玩具の配置を見直し安全面に配慮する

- 子どもの行動に即応できるよう死角の少ないレイアウトにする

- 信頼できる保育者との関係が情緒の安定につながる

- 活動の切り替えは予告を入れて安心感を与える

- 静かに過ごせるスペースを設けて自己調整力を育てる

- 健康を育む活動として室内リズム遊びなどを取り入れる

- 手洗いや着替えの声かけを通じて衛生習慣を定着させる

- 「健康」「人間関係」など5領域を日常に自然に取り入れる

- 保護者との対話を通じて子どもの理解を深める

- 季節の食材に触れる機会を作り食への興味を引き出す

- 表現活動では結果より過程を大切にし自由な創作を尊重する

- 月末の振り返りでは日々の観察記録をもとに支援を見直す

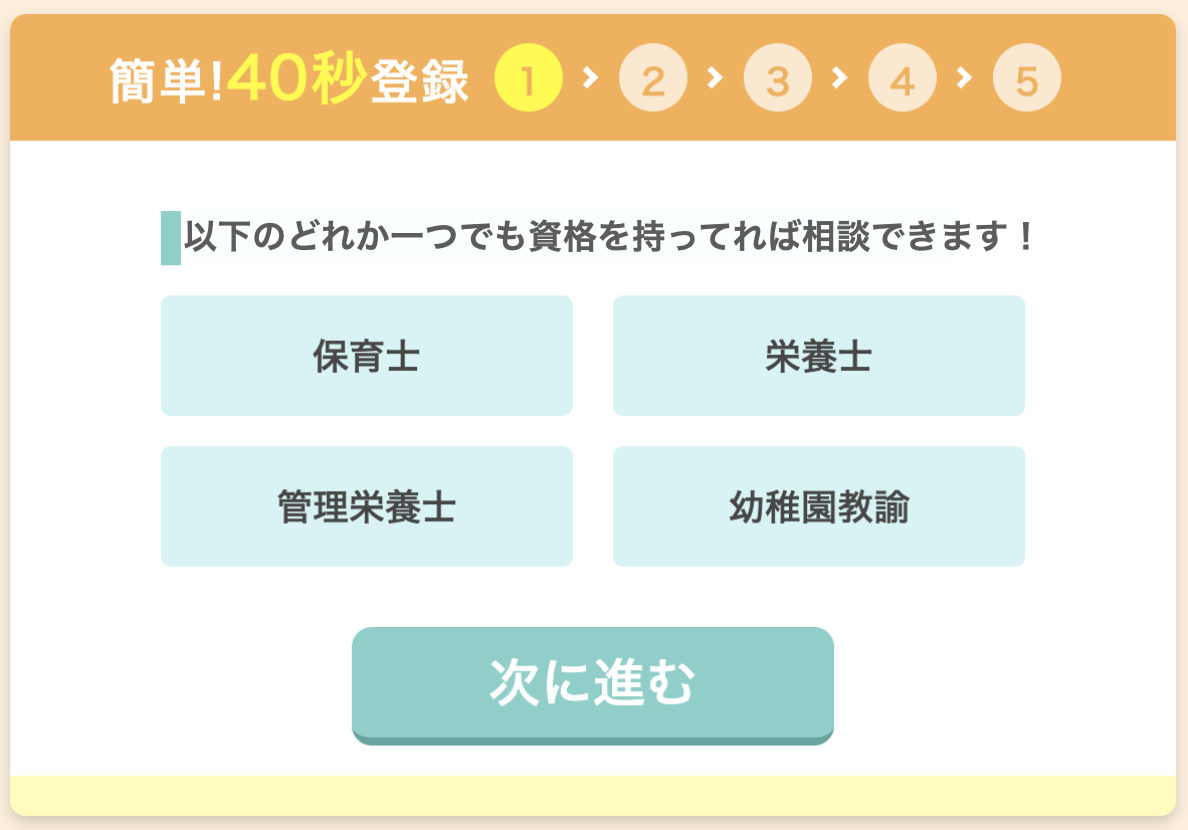

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?