2歳児の月案|12月のねらいと文例を現役保育士が解説

12月はクリスマスや年末など楽しい行事が多く、子どもたちの期待も高まる季節です。

一方で、冬本番となり感染症が流行しやすくなるため、保育園ではより一層の配慮が求められます。

このような状況の中、2歳児クラスの月案作成に頭を悩ませている保育士さんも多いのではないでしょうか。

月案を作成するには、まずねらいを明確に設定し、一人ひとりの子どもの姿を丁寧に見つめることが大切です。

その上で、養護と教育の両面から計画を立てる必要があります。特に冬場の健康や安全への配慮はもちろん、人間関係の広がりや言葉の発達、情緒の安定を促す環境構成が重要になります。

さらに、クリスマス会などの行事を通して豊かな表現活動を楽しんだり、季節の食材に触れる食育を取り入れたりする工夫も考えたいところです。

トイレトレーニングが進む時期でもあるため、排泄に関する計画も欠かせません。

また、円滑な園生活のためには、家庭との連携を通じた保護者支援や、日々の職員との連携が不可欠であり、これらを踏まえた評価反省が次月への成長に繋がります。

この記事では、これらの要素を網羅した2歳児の月案(12月)の具体的な書き方を、文例を交えながら分かりやすく解説します。

この記事のポイント

- 12月の2歳児に合ったねらいの立て方

- 養護と教育(5領域)の具体的な文例

- 家庭や職員との連携で注意すべき点

- 次月につながる評価と反省の書き方

2歳児の月案 12月の書き方の基本

- 養護と教育におけるねらいの設定

- 12月に予想される子どもの姿

- 健康や排泄、情緒の安定への配慮

- 人間関係や言葉を育む環境構成

- 豊かな感性を育む表現活動の計画

養護と教育におけるねらいの設定

2歳児の12月の月案を作成する上で、まず土台となるのが「ねらい」の設定です。ねらいは、その月の保育の方向性を決める重要な指針となります。大きく分けて「養護」と「教育」の二つの側面から、子どもの発達段階に合わせて具体的な目標を立てていきましょう。

この時期の2歳児は、自我が芽生え「自分でやりたい」という気持ちが強くなる一方で、まだ保育者のサポートが必要な場面も多くあります。その気持ちを尊重し、自信に繋げられるようなねらいを設定することが大切です。

養護におけるねらいは、子どもの生命の保持と情緒の安定が大きな柱となります。子どもたちが安心して快適に過ごせる環境を整え、基本的な生活習慣を身につけていけるようサポートします。

【養護のねらい 文例】

- 寒い日でも快適に過ごせるよう、保育者に見守られながら衣服の着脱を自分で行おうとする。

- 感染症の予防として、手洗いやうがいの大切さを知り、進んで行おうとする。

- 保育者に自分の気持ちを受け止めてもらい、安心して自己主張をしながら過ごす。

教育におけるねらいは、健康、人間関係、環境、言葉、表現の「5領域」に基づいて設定します。様々な活動を通して、心と体の全面的な発達を促していくことが目的です。

【教育(5領域)のねらい 文例】

- 健康:冬の寒さに負けず、戸外で体を十分に動かして遊ぶことを楽しむ。

- 人間関係:ごっこ遊びなどを通して、友達と同じイメージを共有したり、簡単な言葉でやり取りしたりすることを楽しむ。

- 環境:落ち葉や霜、氷など冬の自然に触れ、季節の変化に興味や関心を持つ。

- 言葉:クリスマスの絵本や紙芝居に親しみ、物語の世界を楽しむ。

- 表現:クリスマスの歌を歌ったり、簡単な楽器に触れたりして、リズムに合わせて表現することを楽しむ。

12月に予想される子どもの姿

ねらいを設定したら、次はそのねらいに基づいた12月の子どもたちの具体的な姿を予測します。前月末までの様子を振り返り、どのような成長が見られそうかを生活面と遊びの面から考えてみましょう。

この予測を立てることで、保育者はどのような援助や環境構成が必要かを具体的にイメージしやすくなります。もちろん、すべての子どもが同じように成長するわけではないため、あくまで予測として捉え、一人ひとりの発達に合わせて柔軟に対応することが重要です。

子どもの姿を予測する際は、「〇〇できるようになる」だけでなく、「〇〇でつまずくかもしれない」「〇〇な姿と△△な姿の両方が見られるだろう」といった多角的な視点を持つと、よりきめ細やかな保育計画に繋がりますよ。

基本的な生活習慣が少しずつ身につき、自立心が高まってくる時期です。

- 箸に興味を持ち、使おうとする子もいれば、スプーンやフォークを好む子もいる。

- 尿意を感じて保育者に伝えられる子が増えるが、遊びに夢中になって失敗することもある。

- ボタンのかけ違いなどがありながらも、自分で衣服の着脱をしようと意欲を見せる。

- 鼻水が出た際に自分で拭こうとしたり、保育者に知らせたりする姿が見られる。

友達との関わりが増え、遊びの内容も発展していきます。

- 「〇〇ちゃん、いっしょにやろう」など、特定の友達を誘って遊ぶ姿が増える。

- 保育者や友達の真似をして、ごっこ遊びや見立て遊びを楽しむ。

- 言葉のやり取りが増え、簡単なルールのある追いかけっこなどを楽しむ。

- 落ち葉や木の実を集めたり、氷に触れたりして、冬の自然への興味を示す。

健康や排泄、情緒の安定への配慮

12月は気温がぐっと下がり、子どもたちの体調管理が特に重要になる月です。健康、排泄、情緒という3つの側面から、子どもたちが安心して過ごせるための具体的な配慮について解説します。

冬はインフルエンザやノロウイルスなど、様々な感染症が流行しやすい季節です。集団生活を送る保育園では、感染拡大を防ぐための対策が不可欠です。

- 手洗い・うがい:「おねがいカメさん」などの歌に合わせて、楽しく正しい手洗いができるように援助します。うがいも、まずは水を含んで出す練習から始め、無理なく進められるように配慮が必要です。

- 換気・消毒:保育室の定期的な換気を心がけ、子どもたちがよく触れるおもちゃやドアノブなどをこまめに消毒します。

- 衣服の調節:子どもは大人より体温が高く、活動すると汗をかきやすいです。厚着させすぎると汗冷えの原因にもなるため、保護者と連携し、着脱しやすく調節しやすい服装をお願いすることが大切です。室内では薄手の長袖にトレーナーやカーディガンを重ねるなど、活動に合わせて調節できると良いでしょう。

感染症の症状や予防法に関する情報は、断定的な表現を避け、公的機関の情報を基に伝えることが重要です。保護者へのお知らせなどでは、厚生労働省などの公式サイトを参照するよう促しましょう。(参照:厚生労働省 感染症情報)

2歳児クラスでは、多くの子どもがトイレトレーニングを進めている時期です。排尿間隔が少しずつ長くなり、尿意を事前に伝えられる子も増えてきます。

しかし、発達には個人差が大きいため、焦らず一人ひとりのペースを尊重することが何よりも大切です。遊びに夢中になると失敗してしまうのは自然なこと。「次はトイレでできるといいね」と前向きな声かけを心がけ、成功したときにはたくさん褒めて自信に繋げましょう。一斉にトイレに誘うだけでなく、個々の排尿リズムを把握し、タイミングを見計らって声をかける配慮も必要です。

12月はクリスマス会など、子どもたちが楽しみにしている行事があります。その期待感を大切に育む一方で、いつもと違う雰囲気に戸惑いや不安を感じる子もいるかもしれません。また、友達との関わりが増えることで、おもちゃの取り合いなどのトラブルも起こりやすくなります。

保育者は、子どもの「楽しい」「嬉しい」という気持ちに共感するとともに、「いやだ」「悲しい」といった気持ちもしっかりと受け止め、代弁してあげることが大切です。子どもが安心して自分の感情を表現できるような、受容的な関わりを心がけることで、情緒の安定を図ります。

人間関係や言葉を育む環境構成

2歳児は、他者への関心が芽生え、言葉でのコミュニケーションが活発になる大切な時期です。子どもたちの人間関係と言葉の発達を豊かに育むための環境構成と、保育者の関わり方について解説します。

友達と同じ空間でそれぞれが遊ぶ「平行遊び」から、少しずつ関わり合いながら遊ぶ姿が見られるようになります。その小さな芽を大切に育てるために、以下のような工夫が考えられます。

- ごっこ遊びコーナーの充実:おままごとセットに、子どもたちがイメージを広げやすいようなエプロンやカバン、お人形などを加えます。保育者が「いらっしゃいませ」「どうぞ」などとやり取りの仲立ちをすることで、子ども同士の関わりを促します。

- 十分な数のおもちゃを用意:同じ種類のおもちゃを複数用意することで、取り合いによるトラブルを減らし、子どもたちが穏やかな気持ちで関われるようにします。

- 異年齢児との交流:天気の良い日に、上のクラスの幼児と一緒に散歩に出かけたり、園庭で遊んだりする機会を設けるのも良い経験になります。年上の子に優しくしてもらう、年下の子を気遣うといった経験は、思いやりの心を育みます。

言葉の発達を促す関わり

子どもたちは、保育者や友達とのやり取りの中で、新しい言葉をどんどん吸収していきます。豊かな言葉の環境を用意することが重要です。

絵本の読み聞かせは、語彙を増やし、想像力を育む絶好の機会です。クリスマスの物語など、季節に合った絵本を繰り返し読むことで、子どもたちは物語の世界に親しみを持ちます。また、歌や手遊びも、楽しみながら言葉のリズムや響きに触れることができます。

保育者は、子どものつたない言葉にも丁寧に耳を傾け、「〜だったんだね」「〜がしたかったんだね」と気持ちを代弁したり、言葉を補ったりすることで、子どもが「伝えたい」という意欲を持てるようにサポートします。

| 分類 | 12月におすすめの活動例 |

|---|---|

| 絵本 | 『まどから おくりもの』『ぐりとぐらのおきゃくさま』『さんかくサンタ』 |

| 歌 | 『あわてんぼうのサンタクロース』『ジングルベル』『おもちゃのチャチャチャ』 |

| 手遊び | 『いとまき』『くいしんぼうのゴリラ(クリスマスver.)』『サンタさん』 |

豊かな感性を育む表現活動の計画

12月は、子どもたちが五感を使って季節を感じ、自分なりに表現する楽しさを味わえる活動を計画したいものです。特にクリスマスに関連した製作や音楽活動は、子どもたちの期待感を高め、豊かな感性を育むことにつながります。

2歳児の発達段階では、完成度の高い作品を作ることよりも、素材の感触を楽しんだり、自由に表現したりするプロセスそのものを大切にします。保育者は、子ども一人ひとりの「やってみたい」という気持ちを引き出し、表現する喜びを共感する姿勢が求められます。

素材に触れる導入を工夫すると、子どもたちの興味が一気に高まりますよ。例えば、シール貼りの前に色々なシールを見せながら「どのシールが好き?」と問いかけたり、絵の具の前に「魔法のお水(絵の具)で色をつけよう!」とワクワクするような言葉かけをしたりするのがおすすめです。

指先が器用になってくる2歳児は、様々な素材を使った製作活動が楽しめるようになります。

- シール貼り:リースやブーツの形に切った画用紙に、丸や星形のシールを自由に貼ります。台紙からシールを剥がす、好きな場所に貼るといった一連の動作が、指先の良い訓練になります。

- スタンプ:ペットボトルのキャップや野菜の切れ端、綿をガーゼで包んだたんぽなどを使って、絵の具でスタンプ遊びをします。様々な形や模様が浮かび上がる面白さを楽しみます。

- ちぎり絵:折り紙をビリビリと破る感触を楽しみながら、ちぎった紙をのりで画用紙に貼り付け、サンタクロースの服やクリスマスツリーなどを作ります。

作った作品は保育室に飾ることで、子どもたちは達成感を味わい、クリスマスへの期待をさらに膨らませることができます。

音楽に合わせて体を動かすことは、子どもたちにとって大きな喜びです。クリスマス会に向けて、鈴やタンバリン、カスタネットなどの簡単な楽器に触れる機会を作りましょう。

人前で発表することが目的ではなく、みんなで音を合わせる楽しさや一体感を味わうことを大切にしましょう。

2歳児の月案 12月で重要な配慮と連携

- 冬の健康 安全と感染症対策

- 行事と関連させた食育の進め方

- 保護者支援と家庭との連携のポイント

- 円滑な保育のための職員との連携

- 次月へ繋げる評価反省の書き方

冬の健康 安全と感染症対策

前述の通り、12月は子どもたちの健康と安全を守るための配慮が特に重要です。ここでは、日々の保育の中で具体的に注意すべき点を改めて確認します。

速く走れるようになる一方で、まだ視野が狭く周りが見えていないことが多い2歳児は、思いがけない事故に繋がりやすい時期でもあります。保育者は常に危険を予測し、環境を整えると共に、適切な声かけを行う必要があります。

【特に注意すべき安全面のポイント】

- 戸外活動中の転倒・衝突:園庭や公園で走る際は、周りをよく見て走るよう声をかけます。また、遊具の周りでは走らないなど、簡単なルールを繰り返し伝えることが大切です。

- 室内での事故:椅子の上に立つ、机の角にぶつかるなどの危険を予測し、常に子どもの動きに注意を払います。

- 誤飲の危険:製作で使う細かいパーツや、冬に多い木の実(どんぐりなど)の誤飲には細心の注意が必要です。活動の前後には必ず個数を確認し、子どもの口に入ることがないよう徹底します。

【視診(健康観察)の重要性】

登園時に子どもの顔色や機嫌、皮膚の状態などをしっかり観察する「視診」は、体調の変化を早期に発見するために欠かせません。保護者からの朝の様子と合わせて、少しでも気になることがあれば、こまめに検温するなどの対応を心がけましょう。

行事と関連させた食育の進め方

食育は、単に栄養について学ぶだけでなく、食べる楽しさや食事のマナー、文化に触れる良い機会です。12月はクリスマスや冬至など、食にまつわる行事が多く、子どもたちの興味を引き出しやすい時期と言えます。

2歳児の発達段階では、難しい話をするよりも、五感を使って「おいしい」「楽しい」と感じる体験を積み重ねることが大切です。

給食やおやつに、星形のチキンライスやブロッコリーで飾ったポテトサラダなど、クリスマスらしいメニューを取り入れることで、子どもたちは食事に一層興味を持つでしょう。「サンタさんも食べているかな?」など、夢のある言葉かけも効果的です。

また、クッキーの型抜きなど、調理の簡単な工程を子どもたちと一緒に体験するのもおすすめです。自分たちが関わったものが料理になるという経験は、食べ物への関心を深めます。

冬至にちなんで、かぼちゃに触れてみたり、ゆずの香りをかいでみたりするのも良い活動です。かぼちゃの硬さや重さ、ゆずの爽やかな香りなどを実際に感じることで、子どもたちは食材への興味を深めます。

【アレルギーへの配慮】

行事食を提供する際は、必ず事前にアレルギーを持つ子どもへの対応を確認し、代替食を用意するなど、全園児が安心して楽しめるように万全の配慮が必要です。調理工程を体験させる場合も、アレルゲンに触れることがないよう細心の注意を払いましょう。

保護者支援と家庭との連携のポイント

子どもたちの健やかな成長のためには、園と家庭が同じ方向を向いて協力し合うことが不可欠です。特に体調を崩しやすいこの時期は、こまめな情報共有が重要になります。保護者が安心して子どもを預けられるよう、信頼関係を築いていきましょう。

保護者も年末で忙しい時期であることを念頭に置き、相手を思いやる姿勢でコミュニケーションをとることが大切です。

送迎時の短い時間でも、「今日は〇〇をして元気に遊んでいましたよ」「鼻水が少し出ていますが、食欲はありました」など、その日の子どもの具体的な様子を伝えることを心がけます。連絡帳では、園での様子を伝えるだけでなく、家庭での様子を尋ねるなど、双方向のコミュニケーションのツールとして活用します。

園で感染症が流行し始めた場合は、速やかに掲示板やおたよりで情報を共有し、家庭でも子どもの体調変化に注意してもらえるよう呼びかけます。「体調が悪い場合は無理せず休ませる」という協力をお願いすることは、感染拡大を防ぐために非常に重要です。

長期休暇を前に、生活リズムが崩れないように過ごすことの大切さをおたよりなどで伝えます。また、冬の服装について、厚着させすぎず、動きやすいものを準備してもらうよう改めてお願いするのも良いでしょう。

園での子どもの成長した姿(「自分でズボンを履けるようになりました!」など)を具体的に伝えることは、保護者にとって大きな喜びです。こうしたポジティブな情報の共有が、信頼関係を深める鍵になりますよ。

円滑な保育のための職員との連携

質の高い保育を提供するためには、クラス担任だけでなく、園全体の職員が情報を共有し、連携することが不可欠です。特に、多くの職員が関わる行事の準備や、配慮が必要な子どもの対応については、密な連携が求められます。

日々の小さな情報交換が、いざという時のスムーズな対応に繋がります。

クリスマス会などの行事を成功させるためには、事前の十分な打ち合わせが重要です。クラスごとの出し物や進行、各職員の役割分担などを明確にし、全員が同じ見通しを持って準備を進められるようにします。準備の進捗状況もこまめに共有し、必要であれば助け合える体制を整えておきましょう。

クラス担任は、子どもの体調の変化や発達面で気になること、家庭での様子などを、フリーの保育士や他のクラスの職員にも共有しておく必要があります。これにより、担任が不在の時でも、他の職員が適切に対応することができます。特に、アレルギーや持病など、安全に関わる重要な情報は、全職員が確実に把握しておくことが絶対条件です。

次月へ繋げる評価反省の書き方

月案の最後には、その月の保育を振り返る「評価・反省」を記入します。これは、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)というPDCAサイクルを回し、保育の質を継続的に向上させるために非常に重要なプロセスです。

単に「できた」「できなかった」を記述するだけでなく、「なぜそうなったのか」という要因を分析し、「次月はどのように改善するか」という具体的な視点で書くことが大切です。

- 子どもの姿を主語にする:「〇〇というねらいに対し、子どもたちは△△という姿を見せてくれた」というように、子どもの具体的な姿に基づいて評価します。

- 計画と実際を比較する:立てたねらいや計画が、実際の子どもの姿や興味に合っていたかを振り返ります。計画通りに進まなかった場合は、その原因(活動内容が難しすぎた、環境構成が不十分だったなど)を考えます。

- 保育者の援助を振り返る:子どもたちの活動に対して、自身の声かけや援助は適切だったかを評価します。「もっと〇〇という声かけをすれば、子どもたちの意欲を引き出せたかもしれない」といった視点で振り返ります。

- 次の計画への示唆を書く:反省点を踏まえ、「来月は〇〇という活動を取り入れてみよう」「△△な配慮を継続していこう」など、次の月案に繋がる具体的な改善策を記述します。

【良い評価・反省の例】

(×)クリスマス製作が楽しめた。

(〇)ねらい「クリスマスの雰囲気を楽しむ」に対し、シール貼りやスタンプなど指先を使った製作を用意した。子どもたちは意欲的に取り組み、完成した作品を指さして喜ぶ姿が見られた。一方で、のりの感触を嫌がる子もいたため、次月は無理強いせず、他の素材(両面テープなど)も用意するなどの配慮をしたい。

まとめ:2歳児の月案 12月作成のコツ

この記事では、2歳児クラスの12月の月案作成について、ねらいの設定から具体的な活動内容、評価・反省までを解説しました。

最後に、月案作成をスムーズに進めるためのポイントをまとめます。

- 12月は冬の自然や行事に親しむ

- 感染症予防のため健康管理を徹底する

- 養護のねらいは生命の保持と情緒の安定

- 教育のねらいは5領域に沿って設定する

- 子どもの姿を具体的に予測して計画する

- 衣服の調節など体調管理への配慮は必須

- 排泄は個々のペースに合わせて進める

- 友達との関わりを促す環境構成を工夫する

- 言葉の発達を支える絵本や歌を取り入れる

- クリスマス製作などで表現活動を楽しむ

- 安全対策として誤飲や転倒に注意する

- 行事食を通して食育を推進する

- 家庭との連携を密に行い情報共有する

- 職員間で子どもの様子を共有し連携する

- 評価反省は次の保育計画に活かす

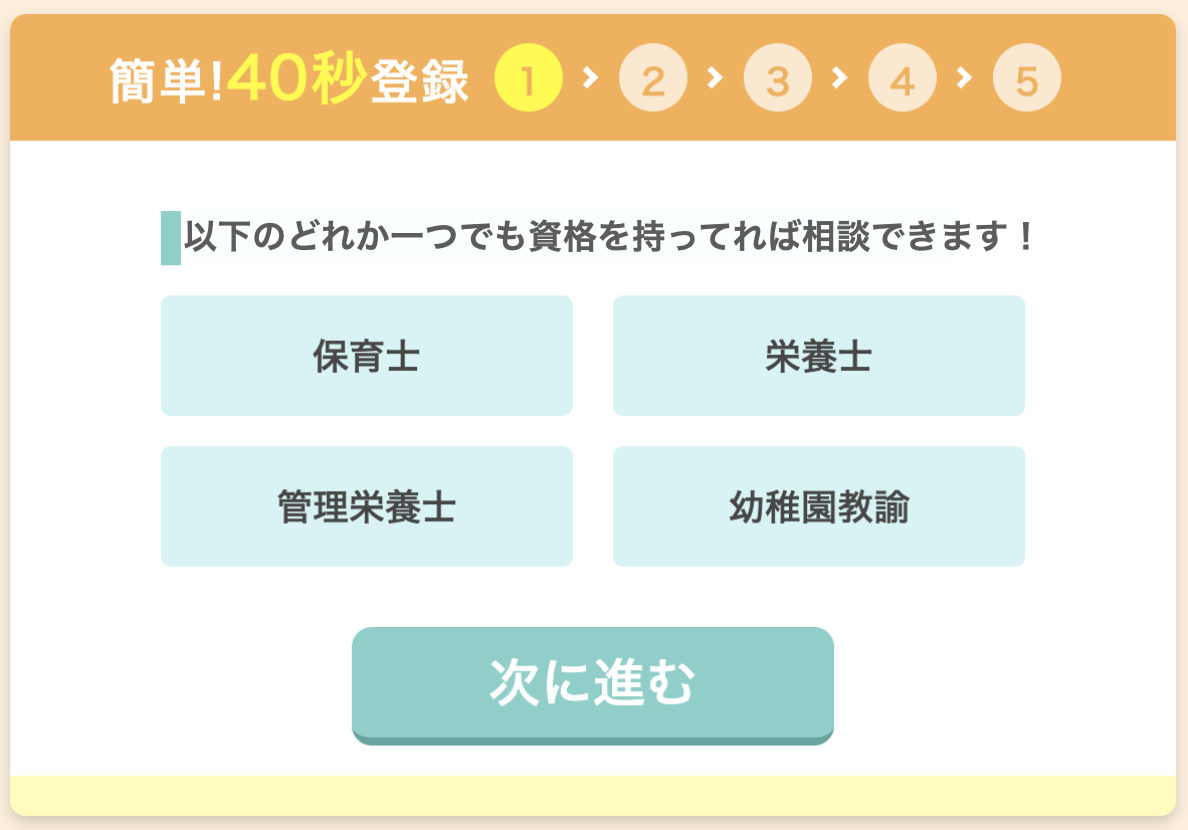

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?