2歳児の月案【8月版】書き方の文例とポイントを解説

8月の保育計画、特に2歳児の月案の作成に悩んでいませんか。

夏の暑さが厳しい8月は、子どもの健康や安全への配慮が特に重要になります。

この記事では、具体的なねらいの設定から、養護の視点、特に排泄の自立や情緒の安定を支える関わり方までを詳しく解説します。

また、子どもの姿を捉え、人間関係や言葉、豊かな表現を引き出すための環境構成のヒントも満載です。

さらに、食育の進め方、家庭との連携や保護者支援、円滑な職員との連携、そして次月につながる評価反省のポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、自信を持って月案作成に取り組めるようになります。

- 8月の2歳児に合った「ねらい」の立て方がわかる

- 養護と教育(五領域)の具体的な文例が見つかる

- 環境構成や保育者の配慮のポイントが理解できる

- 家庭連携や職員連携の進め方が明確になる

2歳児の月案(8月)で押さえるべき基本項目

- 月案作成の土台となる「ねらい」

- 安心感を育む養護と情緒の安定

- 健康な体づくりと排泄トレーニング

- 子どもの姿から人間関係の育ちを促す

- 豊かな言葉と表現力を育む関わり

- 環境構成と個々への細やかな配慮

月案作成の土台となる「ねらい」

月案作成において、最も重要なのが「ねらい」の設定です。8月の2歳児クラスでは、夏の厳しい暑さを考慮し、「健康で快適に過ごす」ことを土台に据えつつ、「夏ならではの遊びを存分に楽しむ」ことを通した心身の成長を促す視点が求められます。

なぜなら、この時期の子どもたちは体温調節機能が未熟で、夏の暑さや生活リズムの乱れから体調を崩しやすいためです。まずは安全と健康を確保した上で、水遊びや泥遊びといったダイナミックな活動を通して、子どもたちの好奇心や探求心を満たしていくことが大切になります。

■8月の「ねらい」設定の具体例

【養護のねらい】

- 汗をかいたら着替えるなど、清潔を保つ心地よさを感じる。

- 活動と休息のバランスを取り、健康的に過ごす。

- 「自分でやりたい」という気持ちを認められ、満足感を得る。

【教育のねらい】

- 水や泥、砂の感触を楽しみ、夏ならではの遊びを満喫する。

- 保育者や友達と一緒に遊ぶ中で、言葉のやりとりを楽しむ。

- 夏の自然や生き物に興味を持ち、関心を深める。

このように、「養護(生命の保持・情緒の安定)」と「教育(五領域)」の両面から、バランスの取れたねらいを設定することが、質の高い保育計画につながります。

安心感を育む養護と情緒の安定

保育における「養護」とは、子どもの生命を守り、情緒の安定を図る関わりのことです。特に8月は、お盆休みなどで生活リズムが乱れやすく、暑さによる不快感から情緒が不安定になりがちなため、一人ひとりの心に寄り添う丁寧な関わりが不可欠です。

この時期の2歳児は、自我が芽生え「自分でやりたい」という気持ちが強くなる一方で、うまくできないことへの葛藤や、保護者と離れることへの不安から甘えたい気持ちも抱えています。この複雑な気持ちを受け止め、子どもが安心して自分を表現できる環境を整えることが、情緒の安定に繋がります。

衣服の着脱や食事など、子どもが「自分で」と意欲を見せた際には、まずはその気持ちを尊重し、じっくりと見守る姿勢が大切です。時間がかかっても急かさず、必要な部分だけをさりげなく手伝うことで、子どもの達成感や自己肯定感を育みます。また、連休明けなどで不安そうな様子が見られる場合は、スキンシップを多めに取ったり、ゆったりと過ごせる時間を確保したりするなど、個々の心の状態に合わせた配慮が求められます。

「いや」「やりたくない」といった言葉の裏には、「本当は甘えたい」「どうしていいか分からない」といった気持ちが隠れていることも少なくありません。言葉通りに受け取るだけでなく、その子の表情やしぐさから本当の気持ちを汲み取ろうとすることが、信頼関係を築く第一歩です。

健康な体づくりと排泄トレーニング

8月は、子どもたちの健康管理が最優先事項です。汗をたくさんかくため、こまめな水分補給と適切な休息が欠かせません。また、トイレトレーニングが進んでいる子どもにとっては、成功体験を重ねて自信をつける大切な時期でもあります。

外遊びは、日差しが比較的弱い午前中の涼しい時間帯に行うのが基本です。活動に夢中になると水分補給を忘れがちになるため、保育者が意識的にタイミングを作って声をかける必要があります。また、室内でも熱中症になる危険性があるため、エアコンなどを活用し、子どもたちが快適に過ごせる室温を保つことが重要です。

水遊びは子どもたちにとって大きな楽しみですが、一瞬の気の緩みが大きな事故につながる可能性があります。必ず複数の職員で監視体制を整え、役割分担を明確にしてから行うようにしてください。また、活動後すぐに水を抜くなど、事故防止の徹底が求められます。

子どもの姿から人間関係の育ちを促す

2歳児クラスの8月は、特定の友達との関わりを好み始め、一緒に遊ぶことを楽しむ姿が多く見られるようになります。言葉でのやりとりも活発になり、ごっこ遊びなどを通して友達とのコミュニケーションが深まっていく時期です。

一方で、自己主張が強くなるため、おもちゃの取り合いや「いやだ」「かして」といった気持ちのぶつかり合いも増えてきます。これは、他者との関わり方を学ぶ上で非常に重要なプロセスであり、保育者はその仲立ちとして大切な役割を担います。

■人間関係を育む保育者の仲立ち

- 気持ちの代弁:まだうまく言葉にできない子どもの気持ちを「〇〇ちゃんは、このおもちゃで遊びたかったんだね」のように代弁する。

- ルールの伝達:「じゅんばんこ、だよ」「『かして』って言ってみようか」など、簡単な言葉で関わり方のルールを伝える。

- 共感的な姿勢:どちらか一方を悪者にするのではなく、両者の気持ちを受け止め、どうすればよかったかを一緒に考える。

保育者が間に入ることで、子どもたちは「自分の気持ちを分かってもらえた」という安心感を得ると同時に、相手にも気持ちがあることに気づき始めます。このような経験を積み重ねることが、社会性の基礎を育んでいくのです。

豊かな言葉と表現力を育む関わり

この時期の子どもたちは、身の回りの様々な事象に興味を持ち、目にしたものや体験したことを言葉で伝えようとする意欲に満ちています。保育者は、子どもたちの言葉に耳を傾け、豊かな表現活動の機会を用意することで、その育ちを力強くサポートすることができます。

例えば、散歩中に見つけたセミの抜け殻について、「これはセミさんのお洋服だよ」「ここから大きくなって飛んでいったんだね」といった言葉を添えることで、子どもの興味や想像力はさらに広がります。また、水遊びや泥遊びの際に「冷たくて気持ちいいね」「どろどろでおもしろいね」といった感触を表す言葉をかけることで、子どもは自らの感覚を言葉と結びつけていくことができます。

■表現活動の具体例

| 活動の種類 | 内容とねらい |

|---|---|

| 絵本・紙芝居 | 海や花火、おばけなど、夏らしいテーマの物語を繰り返し楽しむことで、言葉への興味や想像力を育む。 |

| 歌・手遊び | 「アイスクリーム」や「すいかの名産地」など、夏にちなんだ歌を身振り手振りを交えて楽しむ中で、表現する喜びを感じる。 |

| 製作活動 | はさみの一回切りに挑戦したり、指先でのり付けをしたりする。かき氷や花火など、夏らしい製作を通して達成感を味わう。 |

| 感触遊び | ボディペインティングや寒天遊びなど、全身を使ってダイナミックに素材の感触を楽しむことで、五感を刺激し、表現の幅を広げる。 |

環境構成と個々への細やかな配慮

子どもたちが主体的に活動し、安心して一日を過ごすためには、発達や興味に合った「環境構成」と、一人ひとりの違いに目を向けた「配慮」が車の両輪のように必要となります。

8月の保育室では、暑い日でも室内で十分に体を動かせるスペースと、遊び疲れたときに静かに過ごせるコーナーの両方を確保することが大切です。例えば、マットや巧技台を置いた「動のコーナー」と、絵本やパズルを用意した「静のコーナー」を設けることで、子どもたちはその時々の気持ちや体調に合わせて自分で活動を選べるようになります。

顔に水がかかるのを嫌がったり、水の冷たさが苦手だったりする子どももいます。無理に参加させるのではなく、タライに少しだけ水を張って金魚すくいのような遊びを用意したり、室内で別の楽しい活動(粘土や製作など)ができるようにしたりするなど、その子自身が満足感を得られるような選択肢を用意することが重要です。

また、おもちゃの配置を工夫するだけでも、子どもの遊びは大きく変わります。ごっこ遊びが盛り上がるようにままごとセットをコーナーにまとめたり、子どもが自分で片付けやすいように写真付きのラベルを貼ったりするなど、子ども目線での環境作りを心がけましょう。

具体的な2歳児の月案(8月)における連携と配慮

- 健康 安全と夏ならではの食育計画

- 家庭との連携と保護者支援の具体例

- 円滑な職員との連携と評価反省の視点

- 質の高い2歳児の月案(8月)作成へ

健康 安全と夏ならではの食育計画

夏の保育では、徹底した健康・安全管理がすべての活動の前提となります。同時に、夏野菜など旬の食材に触れる絶好の機会でもあり、計画的な食育活動を取り入れたい時期です。

夏の感染症である「手足口病」「ヘルパンギーナ」「プール熱(咽頭結膜熱)」は、子どもたちの間で広がりやすいことで知られています。正しい手洗いの習慣づけや、玩具の定期的な消毒など、基本的な感染症対策を園全体で徹底することが求められます。これらの感染症の症状については、厚生労働省などの公的機関が情報を提供していますので、正確な知識を持つことが大切です。

また、食事面では、暑さで食欲が落ちる子どももいるため、一人ひとりの様子を見ながら量を調整するなどの配慮が必要です。調理室と連携し、喉ごしの良いメニューを取り入れるなどの工夫も考えられます。

給食やおやつを提供する際は、アレルギーを持つ子どもへの対応に万全を期す必要があります。職員間での情報共有を徹底し、誤食が絶対に起こらないよう、配膳から片付けまで細心の注意を払ってください。

食育は、単に「食べる」ことだけではありません。食材に触れたり、育てたりする体験を通して、食への興味や感謝の気持ちを育むことを目指します。

- 夏野菜に触れる:トマトやきゅうり、とうもろこしなどの実物に触れたり、匂いをかいだり、スタンプ遊びをしたりする。

- 栽培・収穫体験:プランターで簡単な野菜を育て、収穫する喜びを味わう。

- クッキング保育:とうもろこしの皮むきなど、子どもたちが安全にできる範囲で調理の手伝いをする。

こうした体験を通して、食べ物への興味が深まり、苦手な野菜を食べてみようという意欲につながることもあります。

家庭との連携と保護者支援の具体例

子どもの健やかな成長のためには、園と家庭が同じ方向を向いて協力し合う「連携」が欠かせません。特に夏の健康管理や生活習慣については、日々の情報共有が非常に重要になります。

連絡帳やおたより、園の掲示板などを活用して、園での子どもの様子を具体的に伝えるとともに、家庭での過ごし方についてのお願いや情報提供を丁寧に行いましょう。例えば、「園ではこまめに水分補給をしていますので、ご家庭でもお茶を多めに持たせてください」「プール熱が流行り始めています。このような症状が見られたら早めに受診をお願いします」といった具体的な情報発信が、保護者の安心と協力につながります。

保護者の方も、子どものトイレトレーニングの進め方や夏の過ごし方に悩んでいる場合があります。送迎時などの短い時間でも、「お家での様子はどうですか?」と声をかけ、気軽に相談できる雰囲気を作ることが、信頼関係を築く上で大切です。保護者の気持ちに寄り添い、一緒に子どもの成長を喜ぶパートナーとしての姿勢が求められます。

円滑な職員との連携と評価反省の視点

質の高い保育は、クラス担任だけでなく、園全体のチームワークによって支えられています。職員間の円滑な連携と、実践を振り返る「評価・反省」は、保育の質を継続的に高めていくために不可欠な要素です。

朝の打ち合わせや職員会議などで、子どもの健康状態や家庭での様子、保育の中で気になったことなどを全職員で共有する体制を整えましょう。特に、アレルギーや体調不良など、命に関わる情報は確実に伝達する必要があります。誰か一人が情報を抱え込むのではなく、チーム全体で子どもを見守るという意識が重要です。

また、水遊びのような安全管理が特に求められる活動では、役割分担(監視役、子どもと一緒に入る役など)を事前に明確にしておくことで、より安全な実施が可能になります。

月末には、作成した月案に基づいて行われた保育を振り返り、評価と反省を行います。これは、単に「できた・できなかった」を判断するためではなく、次の保育をより良くするためのプロセスです。

■評価・反省の具体的な視点

- 設定した「ねらい」は、子どもたちの姿に合っていたか。

- 子どもの主体性を引き出す環境構成になっていたか。

- 保育者の援助や配慮は適切だったか。

- 安全管理や衛生管理は徹底されていたか。

- 家庭との連携は十分に図れていたか。

これらの視点からクラス全体で話し合い、子どもたちの成長や課題を客観的に捉え、翌月の指導計画に活かしていくことが、保育の質の向上サイクルを生み出します。

質の高い2歳児の月案(8月)作成へ

- 8月の月案は健康と安全の確保が最優先

- ねらいは養護と教育の両面からバランス良く設定する

- 情緒の安定のため子どもの「自分でやりたい」気持ちを尊重する

- 活動と休息のバランスを取り健康的に過ごせるよう配慮する

- トイレトレーニングは個々のペースに合わせて焦らず進める

- 友達との関わりの芽生えを保育者が丁寧に見守り仲立ちする

- トラブルも成長の機会と捉え気持ちの代弁を心がける

- 夏らしい絵本や歌を通して言葉や表現の楽しさを伝える

- 水や泥などの感触遊びで五感を刺激し探求心を育む

- 静と動の活動コーナーを設け子どもが主体的に選べる環境を作る

- 水遊びが苦手な子には別の楽しい選択肢を用意する

- 夏の感染症対策とプールでの安全管理を徹底する

- 夏野菜に触れるなど食への興味を育む食育を計画する

- おたよりや連絡帳で家庭と密に情報を共有し連携を図る

- 職員間で子どもの情報を共有しチームで保育にあたる

- 月末の評価と反省を客観的に行い次月の計画に活かす

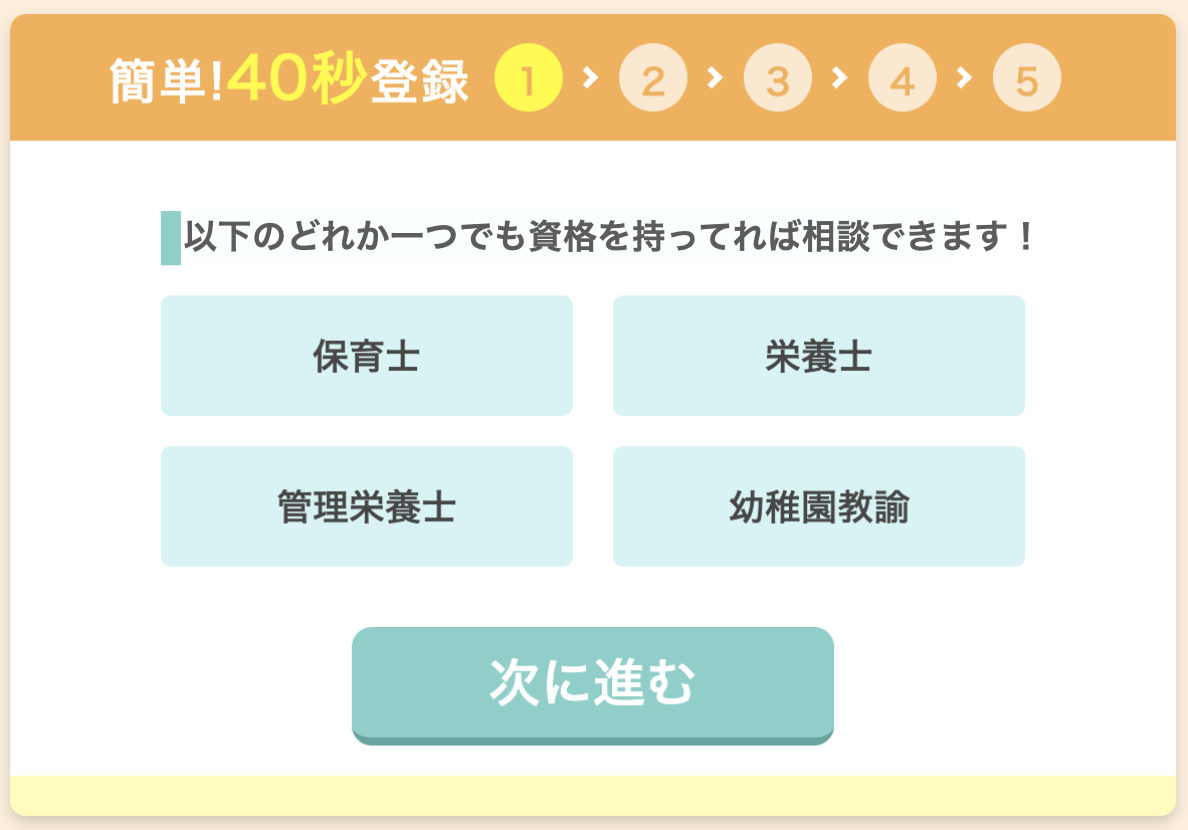

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?