1歳児の月案の8月に最適な保育内容と支援ポイント

1歳児の8月は、気温や湿度が高くなることに加え、夏休みやお盆などで家庭での生活リズムが乱れがちになる時期です。そのため、保育現場では1歳児の月案の8月にふさわしい保育の計画と柔軟な対応が求められます。特に生命の保持や健康への配慮は欠かせず、子どもが安心して過ごせる環境構成や養護のねらいを丁寧に立てていくことが大切です。

このページでは、1歳児の発達や季節の特徴に応じた月案の具体的なポイントをご紹介します。保育者が押さえておきたい教育内容から、家庭との連携、個人案に基づく子どもの姿の捉え方まで、幅広く解説しています。日々の保育を支える反省や保護者支援の視点も含め、情緒の安定や人間関係、言葉や表現の育ちに配慮した内容を盛り込んでいます。

こういうところで悩んでいませんか?

- 8月の「ねらい」や「援助内容」がうまく言語化できない

- 夏の健康管理や生命の保持にどこまで配慮すべきか迷う

- 子どもの姿や個人差を月案にどう反映すればよいか困っている

- 食育や表現活動のアイデアがマンネリ化している

- 家庭との連携や保護者支援の言い回しがわからない

1歳児の月案|8月の基本と保育の考え方

生命の保持を意識した援助内容

1歳児の月案において、「生命の保持」を意識した援助は最も重要な視点のひとつです。なぜなら、1歳児はまだ自己管理能力が未熟であり、体調の変化に気づきにくいからです。保育者は子どもの健康状態を常に観察し、早期に対応することで、体調悪化や事故を防ぐ役割を果たす必要があります。

例えば、夏の暑い時期である8月は、熱中症や脱水症状に特に注意しなければなりません。水分補給のタイミングは子ども任せにせず、保育者がこまめに声をかけて促すことが欠かせません。また、気温や湿度に応じて室温を調整することも、快適で安全な保育環境を保つためには重要です。加えて、着替えが必要な場面では、汗をかいたままにせず、こまめに着替えを行うことで皮膚トラブルの予防にもつながります。

他にも、午睡中の見守りは「生命の保持」を守るための基本的な援助です。うつ伏せ寝や過度な掛け布団による窒息リスクを避けるため、定期的に呼吸の確認をする習慣が求められます。これには保育者の十分な知識とチーム内での連携が不可欠です。

養護のねらいと対応のポイント

1歳児の「養護」におけるねらいは、基本的な生活習慣を身につけながら、安心して園生活を送れるようにすることです。特に8月は暑さや夏特有の不快感から、子どもが心身ともに疲れやすくなりがちな時期です。保育者はそれぞれの子どもの発達や個性に応じた対応が求められます。

このとき、まず意識したいのは「生活リズムを整える援助」です。お盆休みをはさむことで家庭での生活が不規則になりやすく、それが園での集中力や情緒の乱れにつながることもあります。園では規則正しい時間に食事・排泄・午睡を行えるよう導き、リズムの再構築をサポートすることが大切です。

また、着脱や排泄など、自分でやろうとする姿勢を認めて伸ばすこともポイントです。保育者が「できたね」「もう少しだね」といった肯定的な声かけを行うことで、子どもは安心し、自立への意欲を持ち始めます。無理にさせるのではなく、あくまで本人のペースを尊重することが重要です。

さらに、保育環境の整備も見落としてはなりません。例えば、着替えの場所や衣類の置き場所には分かりやすいイラストを活用し、子どもが自分で探しやすくする工夫が求められます。こうした細やかな対応が、「自分でできた」という達成感につながり、自信や安定感を育てていきます。

養護のねらいを達成するためには、個々の状態を丁寧に把握し、柔軟な対応を心がける姿勢が不可欠です。それによって、子どもは園を安心できる場として受け入れ、のびのびと過ごせるようになります。

情緒の安定を支える関わり方

1歳児の情緒の安定は、日々の保育の中で非常に大切な要素です。この時期の子どもはまだ言葉で自分の感情をうまく表現できないため、不安や不満を泣いたり、癇癪を起こすなどの行動で示すことが多く見られます。保育者はそれらの行動の背景にある感情を理解し、受け止めていく姿勢が求められます。

まず大切なのは、信頼関係を築くことです。毎日の生活の中で、名前を呼んであげる、目線を合わせて話しかける、スキンシップを取るなどの基本的な関わりが、子どもにとって安心感につながります。一人ひとりと丁寧に向き合うことで、「ここは安心できる場所だ」と感じられるようになります。

一方で、思い通りにならない場面も多くなる1歳児にとって、欲求が満たされないことはストレスになります。このようなとき、ただ制止するのではなく「そうだったんだね」「悔しかったね」と言葉で気持ちを代弁することで、子どもは自分の感情を受け止めてもらえたと感じられます。それが、情緒の安定を育む第一歩です。

加えて、情緒の波が大きい子どもに対しては、無理に集団行動をさせず、個別に関わる時間を確保することも必要です。一時的に静かな場所に移動したり、好きなおもちゃで一緒に遊んだりすることで、気持ちの切り替えを促すことができます。

もちろん、保育者自身の心の余裕も重要です。チームで情報を共有し、対応に一貫性を持たせることで、子どもにとってもわかりやすい関わりが可能になります。情緒の安定は、日々の積み重ねによって築かれるため、どんな小さなサインも見逃さない観察力と丁寧な応答が求められます。

家庭との連携が大切な理由

1歳児の月案を実行するうえで、「家庭との連携」は欠かせない要素です。なぜなら、家庭と園では子どもの様子が異なる場合が多く、その差を埋めながら保育の質を高めていくことが、子どもの安心と成長につながるからです。

家庭と連携する最大のメリットは、子どもの生活全体を見通せるようになることです。たとえば、園で元気に見える子どもが、家庭では夜泣きが続いていたり、偏食が見られたりする場合、保育者が気づきにくい疲れや不調のサインが隠れていることがあります。そのような情報を保護者から受け取ることで、保育の対応や環境設定にも柔軟性が生まれ、子どもにとって無理のない一日を組み立てやすくなります。

また、8月のように気温が高く、生活リズムが乱れがちな時期は、連絡帳や登降園時の声かけを通じて、家庭での過ごし方や体調の変化について密に情報交換することが重要です。水遊びが予定されている日には、体調確認や持ち物の準備が必要であり、保護者の協力がなければ安全な活動が成り立ちません。

一方で、連携がうまくいかない場合には、子どもにとって一貫性のない対応となり、不安や混乱を引き起こすこともあります。たとえば、園では「自分でやってみよう」という姿勢を大切にしているのに、家庭では過剰に手助けしてしまうと、子どもが混乱してしまうことがあるのです。

月末の反省に役立つ視点

1歳児クラスの月案では、計画通りにいかなかった点や予想外の子どもの反応などを踏まえた「月末の反省」がとても重要です。ただ振り返るだけでなく、翌月の保育計画に活かすためには、具体的な視点を持って記録することが求められます。

反省の第一のポイントは、子どもの姿を中心に振り返ることです。活動が予定通り実施できたかどうかよりも、「子どもがどのように関わり、何を感じていたのか」を観察に基づいて記述することが大切です。例えば、水遊びに抵抗を示す子がいた場合、その原因が水の冷たさなのか、環境への不安なのかを整理し、次回の改善策を考える材料とします。

さらに、ねらいに対する到達度を評価することも欠かせません。養護や教育のねらいがどれだけ実現されたかを確認し、特定の子どもにとって難しかった部分があれば、今後どう支援するかを明確にしておくと、保育の継続性が高まります。

もう一つ有効なのは、職員間での共有内容を記録することです。複数担任制の場合、他の保育者の目から見た子どもの様子を反省に取り入れることで、より多面的な振り返りが可能になります。また、活動の準備や段取りについて、効率面や安全面に課題がなかったかを確認することも次月への改善につながります。

ただし、反省は「できなかったこと」を並べるだけでは意味がありません。成功した取り組みや、子どもが特に楽しんでいた活動なども記録し、良い点を次回に活かすという前向きな視点も忘れてはいけません。

1歳児の月案の8月に必要な実践内容

環境構成と安全面の配慮方法

1歳児の保育において、環境構成と安全面の配慮は活動の質と直結します。特に8月のような暑さが厳しい時期は、熱中症や事故を未然に防ぐための工夫が求められます。環境が整っていれば、子どもたちはより安心して活動に取り組むことができ、保育者も観察や援助に集中しやすくなります。

まず、室内環境においては、空調の設定が重要です。気温が高い日はエアコンを使用し、室内が冷えすぎないように扇風機で空気を循環させるなどの工夫が必要です。冷房の風が直接当たらないようなレイアウトにするだけでも、子どもの体調への影響を最小限に抑えることができます。また、室温と湿度は一日の中で変化するため、こまめな確認と調整が欠かせません。

遊びの環境構成については、安全性と見通しの良さが鍵になります。室内ではつまずきやすい玩具やマットの配置に注意し、動線が確保されているかを常に確認しておくとよいでしょう。特に活発に動く1歳児は、突然走り出すこともあるため、角の少ない家具や柔らかいマットを使用することが安全確保につながります。

戸外活動を行う際は、時間帯や天候による影響を考慮することが大切です。日差しが強い時間を避けて活動したり、日陰を活用した遊びの導入などが効果的です。遊具の温度確認や、水分補給のタイミングも安全面を支える基本となります。

事故を防ぐには、保育者の配置にも工夫が必要です。子どもたちが複数の場所に分かれて遊ぶ場合でも、すぐに対応できる位置に立つよう心がけましょう。万が一の転倒や衝突などにも迅速に対応できるようにしておくことが、安全な保育環境の維持に直結します。

食育を通した生活リズムの支援

1歳児の発達にとって、生活リズムの安定は心身の健康に直結します。中でも「食」は日常の中でも特に重要な要素であり、食育を通じて生活リズムを整えることができます。食べるという行為は、ただ栄養を摂るだけでなく、時間の感覚や行動の区切りを理解するための機会にもなります。

この年齢の子どもは、まだ自分でリズムを整えることが難しいため、園での食事の時間や内容が一定していることが安心感につながります。決まった時間に食事を提供することで、次の活動や午睡へのスムーズな移行が期待でき、自然と生活リズムが整いやすくなります。

また、食育の中で特に有効なのが、「目で見てわかる楽しさ」を取り入れることです。例えば、夏野菜の収穫体験や、食材の色・形・匂いに触れる活動を取り入れることで、子どもは食事に興味を持ちやすくなります。園で育てた野菜を給食に使うなどの取り組みは、食への関心を高め、偏食の改善にも役立つ可能性があります。

一方で、暑さによる食欲低下や水分摂取の偏りには注意が必要です。子どもの様子をよく観察し、食べる量やペースに合わせて無理のない介助を行うことが大切です。また、嫌いなものを無理に食べさせるのではなく、一口チャレンジを応援したり、周囲の子どもとの食事を楽しめるように配慮するなど、温かな雰囲気づくりが求められます。

さらに、食事の前後の挨拶やマナー、スプーンやフォークを使う習慣なども、生活リズムや基本的な生活習慣の定着につながります。これらは保育者の姿勢や声かけによって子どもに伝わる部分も多いため、大人の振る舞いにも注意が必要です。

保護者支援の工夫と伝え方

保育園における「保護者支援」は、子どもを中心にした共育(きょういく)の考え方において重要な柱となります。特に1歳児の時期は、保護者自身も子育てに不安を感じやすく、保育者との信頼関係が安心材料になることが少なくありません。そこで、保育者はただ子どもを見るだけでなく、保護者の気持ちにも寄り添った対応を意識する必要があります。

まず大切なのは、日々の関わりを丁寧に積み重ねることです。送り迎えの際の挨拶はもちろん、子どものその日の様子を一言添えることで、保護者との距離がぐっと近づきます。たとえば「今日は自分でスプーンを持って食べようとしていましたよ」といったポジティブな話題は、保護者の安心感や喜びにつながります。

ただし、支援とは伝える情報の「量」ではなく「質」が大切です。連絡帳やお便りでは、専門用語を使わず平易な言葉で、かつ保護者が読んだときに育児の参考になるような内容を心がけましょう。また、子どもの困りごとや課題についても、責めるような表現ではなく、「今このような傾向が見られます」「一緒に対応を考えていければと思います」といった前向きな伝え方が効果的です。

さらに、季節によって支援内容も変わります。例えば8月は暑さによる体調不良や生活リズムの乱れが起こりやすい時期です。そのため、「着替えの回数が増えるため予備を多めにお願いします」「水遊び前の健康チェックをお願いします」など、事前に協力をお願いすることで、トラブルの予防にもつながります。

また、情報提供に一方通行にならないように、保護者からの声に耳を傾ける姿勢も大切です。ちょっとした質問や悩みに対して「それはよくあることですよ」と受け止めることで、保護者の心理的負担が軽減されることもあります。

教育活動と健康への配慮

1歳児の教育活動では、楽しさや興味を引き出す工夫が必要ですが、それと同時に「健康への配慮」も欠かせません。特に8月は気温が高く、子どもの体力が奪われやすい季節であるため、活動内容の選定や時間帯の調整、安全面の確認など、多方面からの配慮が求められます。

教育活動の中では、水遊びや感触遊びなど夏ならではの体験が豊富に取り入れられます。こうした活動は、子どもにとっての発見や好奇心を育てる貴重な機会となります。しかし、汗をかいたままにしていたり、水に濡れたまま長時間過ごしてしまうと、体が冷えてしまい、風邪をひく原因になってしまうこともあります。そのため、活動の前後には必ず着替えや水分補給の時間を設けるようにします。

また、教育活動は発達段階に合ったものでなければ、子どもに負担をかけるだけになってしまいます。たとえば、リズム遊びや簡単な運動遊びでは、活動の途中で疲れを見せる子どももいるかもしれません。そのような場合には、無理に全員を同じペースで動かすのではなく、静かに過ごせるコーナーを用意しておき、個々の状態に応じた対応を心がけることが重要です。

さらに、活動そのものが子どもの健康状態と密接に関わっていることを意識する必要があります。疲れやすい子、暑さに弱い子、食が細くなっている子など、保育者は日々の観察を通じて、体調の変化にすぐに気づけるようにしておかなければなりません。事前に家庭からの情報を受け取っておくことも、保育の準備において効果的です。

個人案で見る子どもの姿

個人案とは、ひとりひとりの子どもの発達や興味関心に合わせて保育内容を計画する際の視点のことを指します。1歳児のように個人差が大きい時期においては、この個人案に基づいた保育の実践がとても大切です。集団の中での活動だけでは見落としてしまうような、小さな成長や気づきも、個人案を通して深く捉えることができます。

たとえば、同じ年齢でも歩き始めたばかりの子どもと、走り回れる子どもでは、遊び方や関わり方に大きな違いがあります。活動内容を一律に決めてしまうと、どちらかが無理を強いられるか、物足りなさを感じてしまう可能性があるため、個別の発達段階をふまえた支援が必要になります。

また、食事や午睡、排泄といった生活の場面でも個人差は顕著です。「自分でスプーンを持ちたがるけれど、すぐに手づかみに戻ってしまう」「おむつ替えは嫌がらないけれど、トイレにはまだ抵抗がある」など、日々の様子を細かく観察し、記録することで、それぞれに合った援助の方法が見えてきます。

個人案で見る子どもの姿には、「できた・できない」という視点だけではなく、「やろうとしている」「興味を持っている」といった、行動の背景にある意欲を捉えることも含まれます。そのため、保育者は一人ひとりの子どもと丁寧に関わる姿勢が求められます。特に1歳児は言葉でうまく伝えられないことが多いため、表情やしぐさ、小さな声のトーンにも注意を払うことが重要です。

こうして蓄積した子どもの姿は、月案や週案の見直しにも役立ちますし、保護者との連携にもつながります。個人案を通して見えてくる成長の軌跡は、その子だけのペースを大切にする保育に不可欠なものです。

言葉の育ちを促す関わり

1歳児の「言葉の育ち」は、日々の保育の中で着実に育まれていくものです。この時期は、喃語や単語を話し始める時期であり、保育者や周囲の子どもたちとのやり取りが、言葉の発達に大きく影響します。特別な教材やトレーニングを用意するよりも、日常のやり取りや遊びの中で、自然な言葉のやり取りを積み重ねることが大切です。

まず、保育者の語りかけが言葉の発達を支える基本となります。「おむつ替えようね」「おいしいね」など、行動や気持ちに寄り添った言葉を日常的にかけることで、子どもは言葉と状況を結びつけながら覚えていきます。さらに、子どもが発した言葉や喃語に対しては、すぐに応答する姿勢が重要です。「○○って言ったの?」「そうだね、お水欲しいんだね」と代弁することで、言葉の理解と表現の力を自然に育てていくことができます。

また、絵本の読み聞かせは、語彙を増やすうえで非常に効果的な方法です。1歳児でも興味のある絵本には集中して聞く姿が見られ、同じ絵本を何度も繰り返し読むことで、ことばの音やリズムが身についていきます。読み手が感情を込めて語ることで、より印象に残りやすくなる点もポイントです。

遊びの中でも、言葉を育てるチャンスはたくさんあります。ままごと遊びでは「どうぞ」「ありがとう」といったやり取りの言葉が自然に出てきますし、保育者がそばで言葉を添えることで、子どもの語彙はどんどん広がります。また、言葉が出にくい子どもに対しても、無理に話させようとするのではなく、表情や指差しに応じた応答を行い、安心して言葉を発しようとする環境をつくることが求められます。

人間関係を育む遊びと援助

1歳児の保育では、子ども同士の関わりが少しずつ増えてくる時期にあたります。この段階で「人間関係を育む遊びと援助」を意識することは、今後の集団生活への土台を作るうえで非常に重要です。まだ自分の気持ちをうまく言葉にできない1歳児にとって、人との関わりは時に喜びでもあり、時に葛藤の原因にもなります。そのため、適切な環境と保育者の介入が、子どもたちの関係性を円滑にするカギとなります。

まず、遊びの場面では、子どもが他児に興味を持てるような仕掛けを用意することが効果的です。たとえば、ままごとやブロックなど、同じ空間で自然と一緒に遊びやすいコーナーを整えることで、隣にいる子どもと関わるきっかけが生まれます。さらに、「一緒にどうぞ」「順番だよ」などの言葉を保育者が繰り返すことで、少しずつ人との関わり方を学んでいく姿が見られるようになります。

一方で、まだまだ自分の思いを優先しやすい時期でもあるため、取り合いや押し合いなどのトラブルも起こりがちです。そのような時に「ダメ」と否定するだけでは、子どもはなぜいけないのかを理解しきれないことがあります。そこで、「今、〇〇ちゃんが使っていたんだね。貸してって言ってみようか」など、気持ちの代弁や場面に合った言葉を伝えることが大切です。これにより、子どもは「どうすればいいのか」を少しずつ学んでいきます。

また、保育者が子どもの小さな関わりを丁寧に拾い上げる姿勢も欠かせません。たとえば、隣の子におもちゃを渡そうとした行動に「優しいね」と声をかけるだけでも、子どもは人と関わることへの喜びを感じるようになります。こうした日々の積み重ねが、人との信頼関係を築く基礎になっていきます。

表現を楽しむ活動の工夫

1歳児にとっての「表現」とは、まだ言葉が発達しきっていないぶん、身体の動きや音、素材を使った遊びなどを通して自分の思いや感情を伝える手段です。表現を楽しむためには、「やってみたい」「伝えたい」と感じられるような活動の工夫と、安心して取り組める環境づくりが欠かせません。保育者の支え方次第で、子どもが自分らしく表現できるかどうかが大きく左右されます。

たとえば、音楽に合わせたリズム遊びは1歳児に人気のある活動です。太鼓や鈴など、手に持って音を出せる楽器を使えば、音が出る楽しさと一緒に、身体を動かす喜びも感じられます。ただ、無理に全員で合わせようとする必要はありません。それぞれのリズム感や興味の度合いを大切にしながら、自由に音を鳴らす中で「楽しい」という感覚を育むことがポイントです。

また、製作活動では、絵の具やスタンプ、寒天など、さまざまな素材を用いることで、感触や色彩の違いを体験できます。このとき、「きれいに作る」ことを求めるのではなく、「どんな風に触れているか」「どこに興味を示しているか」といったプロセスを重視することで、子ども本来の表現が引き出されやすくなります。絵の具が手についても、それを面白がれるように保育者が一緒に楽しむ姿勢を見せることで、子どもは安心して活動に参加できるのです。

さらに、表現活動は言葉の育ちや人との関係性にもつながります。「これ何色かな?」「大きくできたね」などの声かけは、子どもが自分の気づきを言葉にしようとするきっかけになります。保育者が気づきを共有することで、活動に一層の意味や深まりが加わります。

1歳児の月案|8月の保育で押さえておきたい実践ポイントまとめ

記事のポイントをまとました。

- 暑さによる体調不良を防ぐため室温と湿度の調整が必須

- 水分補給は子ども任せにせず保育者が積極的に声かけする

- 午睡中の呼吸確認など基本的な健康管理を徹底する

- 汗をかいた際のこまめな着替えで皮膚トラブルを予防する

- お盆明けの乱れがちな生活リズムを園で整える援助を行う

- 着脱や排泄などの自立を促し、子どもの意欲を育てる

- スキンシップや目線を合わせた対応で信頼関係を築く

- 欲求や感情を代弁し、子どもの心を受け止める姿勢が必要

- 家庭と園の情報共有で子どもの全体像を把握する

- 保護者とのやりとりでは肯定的で平易な言葉を使う

- 環境構成は安全かつ子どもが見通しを持てる配置が基本

- 食事を通して生活の区切りやリズムを感じさせる

- 夏野菜や色の体験などで食への興味を引き出す工夫をする

- 教育活動は健康状態に配慮して無理のない内容とする

- 個人案に基づいて子ども一人ひとりの発達を丁寧に見る

- 言葉の育ちは日常会話や絵本の繰り返しで自然に育む

- 表現活動では自由に楽しめる素材や環境づくりが鍵となる

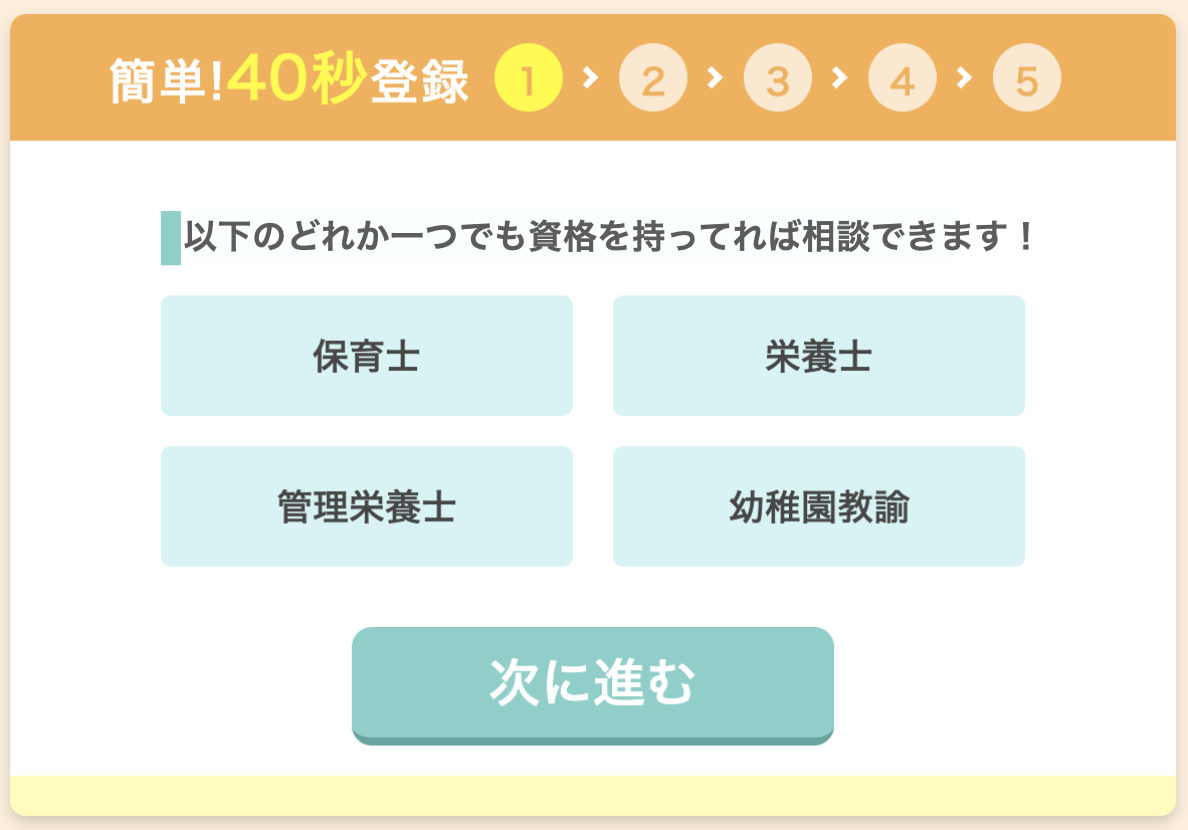

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?