2歳児の11月月案完全ガイド|ねらい・文例・書き方

11月の2歳児クラスの月案作成に悩んでいませんか?

秋が深まり冬の訪れを感じるこの時期は、子どもたちの成長に合わせて計画を立てる重要なタイミングです。

この記事では、月案の重要な要素であるねらいの設定から、子どもの姿を予測し、養護と教育の両面から適切な環境構成や配慮を行うためのポイントを解説します。

特に、健康や安全への意識、排泄の自立、情緒の安定を支える関わり方、そして人間関係や言葉、表現力を育む活動まで網羅。

さらに、食育の計画、家庭との連携や保護者支援、職員との連携といった協力体制の構築、そして次月につながる評価反省の仕方まで、具体的な文例を交えて詳しくご紹介します。

- 11月の2歳児に合った「ねらい」がわかる

- 養護と教育(5領域)の具体的な書き方がわかる

- 環境構成や安全配慮のポイントがわかる

- 家庭や職員との連携方法がわかる

2歳児の11月の月案で押さえるべき要点

Screenshot

Screenshot- 11月の保育で設定する「ねらい」

- 「養護」と「情緒の安定」を育む関わり

- 「排泄」の自立に向けた具体的な援助

- 「健康」な心と「人間関係」の育み方

- 予測される「子どもの姿」と対応

- 「言葉」と「表現」を引き出す活動内容

11月の保育で設定する「ねらい」

11月の月案を作成する上で、まず最初に明確にすべきなのが「ねらい」です。この時期の2歳児は、心も体も大きく成長します。そのため、季節の変化を感じながら、様々な活動を通して発達を促すねらいを設定することが重要になります。

具体的には、秋の自然に親しみを持つことが挙げられます。落ち葉や木の実など、豊かな自然物を使った遊びを通して、五感を刺激し、季節の移り変わりへの興味を引き出します。また、全身を使った遊びを存分に楽しむことも大切なねらいです。寒さに負けず戸外で体を動かすことで、体力の向上とバランス感覚を養います。

さらに、生活面では身の回りのことを自分でしようとする意欲を育てることも欠かせません。衣服の着脱やトイレでの排泄など、少しずつ自立に向けた習慣が身につくよう、一人ひとりのペースに合わせたサポートを計画に盛り込みましょう。このように、「自然」「身体」「生活」の3つの柱を軸にねらいを立てることで、バランスの取れた月案を作成できます。

- 季節感の導入: 落ち葉、木の実、冷たい空気など、11月ならではの自然要素を活動に取り入れる。

- 発達段階への配慮: 走る、跳ぶなどの基本的な運動能力や、指先を使った細かい作業への興味を考慮する。

- 社会性の育成: 保育者や友達との言葉でのやり取りを楽しみ、簡単なルールを守って遊ぶ経験を盛り込む。

「養護」と「情緒の安定」を育む関わり

2歳児の11月は、自我が育ち「自分でやりたい」という気持ちが強くなる一方で、まだ大人に甘えたいという気持ちも残る、情緒が揺れ動きやすい時期です。この複雑な子どもの心に寄り添い、安心感を与える「養護」の視点は、月案において極めて重要です。

保育者は、子どもが自分で挑戦しようとする姿を温かく見守り、できたときには十分に褒めて自信につなげることが求められます。同時に、うまくいかずに癇癪を起してしまったり、甘えてきたりしたときには、その気持ちを「やりたかったんだね」「甘えたかったんだね」と優しく受け止め、共感する姿勢が大切です。このような関わりが、子どもの情緒の安定に繋がります。

また、友達との関わりの中でトラブルが起きた際も、一方的に叱るのではなく、まずは双方の気持ちを受け止めることが必要です。保育者が仲立ちとなり、「〇〇ちゃんはこう思ったんだね」と互いの気持ちを代弁することで、子どもは相手の気持ちに気づくきっかけを得られます。このように、一人ひとりの感情の揺れ動きに丁寧に関わることが、子どもが安心して園生活を送るための土台となるのです。

「排泄」の自立に向けた具体的な援助

トイレトレーニングが進む2歳児クラスでは、「排泄」の自立も11月の月案における重要なテーマの一つです。寒くなるとトイレの間隔が短くなったり、厚着で失敗しやすくなったりするため、季節に応じた配慮が必要となります。

まず大切なのは、子ども一人ひとりのペースを尊重することです。遊びに夢中になって失敗してしまうこともありますが、決して叱らず、「次はトイレでできるといいね」と前向きな声かけを心がけましょう。成功したときには大いに褒め、達成感を味わえるようにすることが、子どものモチベーションを高めます。

具体的な援助としては、活動の切り替わりや食事の前など、時間を決めてトイレに誘うことが効果的です。ただし、無理強いは禁物です。子どもが自分から「おしっこ」と伝えられるように、尿意を感じる感覚に気づけるような言葉かけを意識すると良いでしょう。また、ズボンの上げ下ろしや後始末など、トイレでの一連の流れを自分でできたことを認め、自信へと繋げていく支援を計画に含めることが大切です。

「健康」な心と「人間関係」の育み方

11月は、子どもたちが戸外で思い切り体を動かし、「健康」な心と体を育むのに最適な季節です。月案には、子どもたちのエネルギーを発散できるような活動を積極的に取り入れましょう。広い公園でのかけっこやボール遊びは、走る・蹴るといった基本的な運動能力を高めるだけでなく、爽快感から心の解放にも繋がります。

同時に、この時期は友達への関心が高まり、「人間関係」が育ち始める大切な時期でもあります。しかし、自分の思いを言葉でうまく伝えられないため、おもちゃの取り合いなどのトラブルも増えてきます。ここで重要なのが保育者の役割です。

保育者は、トラブルが起きた際にすぐ介入するのではなく、まずは子ども同士のやり取りを見守ります。そして、手が出そうになったり、解決が難しそうだったりする場合に、「貸してって言ってみようか」「順番で使おうか」など、具体的な言葉や解決策を提示します。

予測される「子どもの姿」と対応

月案を作成する際には、計画した活動に対して「子どもの姿」を具体的に予測することが不可欠です。11月の2歳児は、様々な遊びに興味を示し、その中で多様な姿を見せてくれます。

例えば、ボール遊びでは、初めは上手く蹴ったり投げたりできなくても、繰り返すうちに体の使い方を覚え、ダイナミックに遊ぶ姿が予測されます。また、落ち葉やどんぐりを使った自然遊びでは、同じ色や形のものを集めたり、見立て遊びに発展させたりと、子どもならではの発想で遊びを広げていくでしょう。

一方で、ごっこ遊びでは、友達との間でイメージの共有がうまくいかず、自分の主張が通らないと泣いたり怒ったりすることもあります。遊びに夢中になるあまり、トイレの失敗が増える子もいるかもしれません。これらの姿はすべて成長の過程です。月案には、このような予測される姿を踏まえ、保育者がどのように対応し、子どもの育ちをサポートしていくかを具体的に記述しておくことが大切です。

「言葉」と「表現」を引き出す活動内容

語彙が飛躍的に増える2歳児期は、「言葉」で自分の気持ちを伝えようとしたり、身の回りの物事に興味を持って質問したりする姿が多く見られます。この発達段階に合わせ、言葉のやり取りを楽しめる活動を計画することが重要です。

特に効果的なのが、絵本の読み聞かせです。ストーリー性のある絵本を選ぶことで、子どもたちは物語の世界に没頭し、登場人物の気持ちを想像します。読み終えた後に「どうだった?」と感想を聞き、子どもが自分の言葉で話す機会を作ることで、思考力や言語能力が育まれます。

また、歌や手遊び、楽器遊びは「表現」する楽しさを味わう絶好の機会です。タンバリンや鈴などを使い、自由に音を出したりリズムに合わせて体を揺らしたりする活動は、子どもたちの感性を豊かにします。保育者は子どもたちの表現を否定せず、「楽しいね」「素敵な音だね」と共感的に関わることで、自己表現への意欲を引き出していきましょう。

2歳児の11月の月案における連携と配慮

- 安全な「環境構成」と保育者の「配慮」

- 徹底したい「健康 安全」のポイント

- 秋の実りを感じる「食育」の計画

- 「家庭との連携」と「保護者支援」の具体策

- 円滑な保育のための「職員との連携」

- 2歳児の11月の月案と「評価反省」

安全な「環境構成」と保育者の「配慮」

子どもたちが安心して活動するためには、安全な「環境構成」と、危険を予測した保育者の「配慮」が不可欠です。特に活動範囲が広がる2歳児クラスでは、常に安全への意識を高く持つ必要があります。

戸外活動では、散歩に出かける前にコースを下見し、危険な箇所がないか必ず確認します。公園で遊ぶ際も、遊具の安全点検や、子どもの飛び出しに繋がりかねない場所の把握は必須です。室内においても、子どもたちが走り回ってもぶつからないよう、おもちゃや机の配置を工夫することが求められます。

また、物理的な環境だけでなく、子どもたちが安心して自己主張できる心理的な環境も重要です。保育者は、子ども同士のトラブルが起きた際には、それぞれの主張をじっくりと聞き、気持ちに寄り添う配慮が求められます。

徹底したい「健康 安全」のポイント

秋が深まり、冬へと向かう11月は、気温の低下とともに感染症が流行し始める季節です。子どもたちの「健康」を守り、「安全」な園生活を送るために、月案には具体的な衛生管理計画を盛り込むことが極めて重要になります。

基本となるのは、手洗い・うがいの習慣化です。外から帰ったとき、食事の前、トイレの後など、適切なタイミングで保育者が手本を見せながら繰り返し指導し、正しい方法を身につけられるようにします。子どもたちが楽しく取り組めるよう、歌を取り入れるなどの工夫も効果的です。

室内の環境衛生にも配慮が必要です。定期的な換気を行い、空気の入れ替えを徹底すること、そしておもちゃや子どもたちがよく触れる場所をこまめに消毒することも欠かせません。また、日々の健康観察(視診)を丁寧に行い、咳や鼻水、顔色など、子どもの小さな変化にいち早く気づき、必要であれば保護者に連絡して早めの対応を促す体制を整えておくことが、感染拡大を防ぐ上で大切です。

インフルエンザなどの具体的な感染症対策については、常に最新の情報を確認することが重要です。断定的な情報提供は避け、信頼できる公的機関の情報を基に対応しましょう。(参照:厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」)

秋の実りを感じる「食育」の計画

「食育」は、単に栄養を摂るだけでなく、食べることの楽しさや季節感を味わうための重要な活動です。11月はさつまいもやきのこ、りんごなど、秋の味覚が豊富な時期であり、これらを活用した食育計画を立てる絶好の機会です。

例えば、給食の時間に「今日のきのこはしめじだね」などと旬の食材について話したり、絵本や紙芝居で食べ物がテーマの作品を取り上げたりすることで、子どもたちの食への興味関心を高めることができます。可能であれば、さつまいも洗いのような簡単なクッキング保育を取り入れると、食材に直接触れる貴重な体験となり、食べる意欲に繋がります。

好き嫌いがある子に対しては、無理強いはせず、「一口だけ挑戦してみようか」と優しく促す程度に留め、まずは食事の時間を楽しい雰囲気で過ごせることを優先しましょう。友達や保育者が美味しそうに食べる姿を見ることも、子どもの「食べてみよう」という気持ちを引き出すきっかけになります。

| 分類 | 食材の例 |

|---|---|

| 野菜 | さつまいも、里芋、れんこん、ごぼう、白菜、ほうれん草 |

| 果物 | りんご、柿、みかん、梨 |

| きのこ類 | しいたけ、しめじ、舞茸、エリンギ |

| 魚 | さんま、さば、鮭 |

「家庭との連携」と「保護者支援」の具体策

子どもの健やかな成長のためには、園と家庭が同じ方向を向いて関わることが不可欠です。「家庭との連携」と「保護者支援」は、月案においても意識すべき重要な項目です。

日々の送迎時の短い会話や連絡帳を通して、園での子どもの様子を具体的に伝えることが連携の基本です。「ボールを上手に蹴れるようになりました」「お友達に『かして』と言えました」など、できるようになったことを写真や文章で共有することで、保護者は子どもの成長を実感でき、喜びを分かち合うことができます。

また、2歳児期はイヤイヤ期真っ只中でもあり、子育てに悩みや不安を抱える保護者も少なくありません。保育者は専門家として、保護者の話に耳を傾け、その大変さに共感する姿勢を示すことが大切です。

円滑な保育のための「職員との連携」

質の高い保育を提供するためには、クラス担任だけでなく、園全体の「職員との連携」が欠かせません。特に、子どもの情報は常に新鮮であることが求められるため、職員間の密なコミュニケーションは必須です。

朝の会や職員会議などの場で、クラスの子どもの様子や健康状態、配慮が必要な事項について共有する時間を設けましょう。例えば、「Aちゃんは昨晩熱があったそうなので、今日は特に注意して様子を見る」「Bくんはトイレトレーニングで成功体験が増えている」といった具体的な情報を全職員が把握しておくことで、どの職員が対応しても一貫性のある関わりが可能になります。

また、個人懇談や行事に向けて、保育士間で子どもの発達について話し合い、評価や見立てを共有しておくことも重要です。一人の視点だけでなく、複数の視点から子どもを見ることで、より多角的で深い理解に繋がり、保護者へ伝える内容も充実します。

2歳児の11月の月案と「評価反省」

11月の月案を締めくくるのは、月末に行う「評価反省」です。これは、計画したねらいが達成できたか、子どもたちの姿からどのような成長が見られたかを振り返り、次の月(12月)の計画に活かすための重要なプロセスです。以下のリストを参考に、多角的な視点で1ヶ月の保育を振り返ってみましょう。

- 設定した「ねらい」は子どもの発達段階に合っていたか

- 秋の自然に触れる活動を十分に楽しめていたか

- 戸外で体を動かし、健康的に過ごすことができたか

- 養護の視点から、情緒の安定を図る関わりができたか

- 排泄や着替えなど、生活習慣の自立に向けた援助は適切だったか

- 子どもの姿を丁寧に見取り、個々の発達に応じた配慮ができたか

- 言葉や表現力を引き出す環境構成ができていたか

- 人間関係の育ちをサポートする関わりができたか

- 食育を通して食べることへの興味関心を高められたか

- 健康や安全管理は徹底されていたか

- 家庭との連携は密に取れていたか

- 保護者支援の視点を持って関わることができたか

- 職員間の情報共有と連携は円滑だったか

- 環境構成は子どもの活動を促すものになっていたか

- 来月の計画に向けての課題や改善点が見つかったか

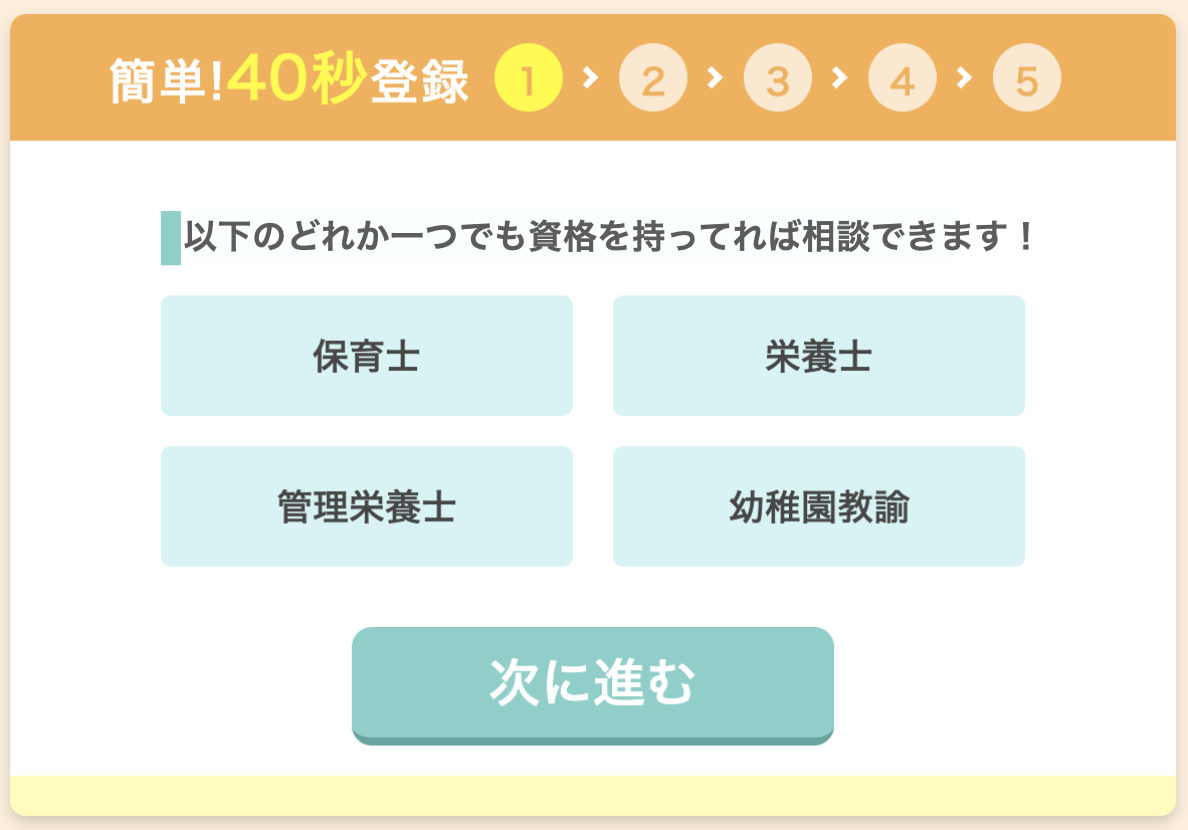

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?