1歳児5月の月案を作成するために知っておきたい五領域の視点

春が深まり、子どもたちが園生活に少しずつ慣れてくる5月。1歳児にとってこの時期は、心身ともに大きな変化が見られる大切な時期です。一方で、連休明けの環境変化や生活リズムの乱れから、再び情緒が不安定になる姿も見られるため、日々の関わりには丁寧な配慮が求められます。

この記事では、「1歳児5月月案」の作成に悩む保育者に向けて、月案づくりに必要な視点や実践方法を詳しく紹介します。子どもの発達の特徴を理解し、予想される子どもは?という問いをもとに、個人案や評価、反省まで含めた保育計画の立て方を解説します。

また、五領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)を取り入れた環境構成、養護と教育のバランス、家庭との連携の取り方、安全や健康への配慮、生命の保持、遊びや食育活動の工夫など、実際の保育に役立つ情報も取り上げます。

こういうことで悩んでいませんか?

- 1歳児の5月に見られる子どもの姿がわからない

- 1歳児5月月案に何を書けばよいか迷っている

- 五領域や遊び、表現をどう取り入れるか悩んでいる

- 保育のねらいや援助をどのように書けばいいか不安

- 家庭との連携や情報共有がうまくできていない

- 評価や反省の書き方が毎回似た内容になってしまう

初めて月案を担当する保育士でも安心して取り組めるよう、基礎から丁寧に解説しています。保育の質を高めるための一歩として、ぜひ本記事を活用してください。

この順番で徹底解説

- 1歳児の5月に見られる発達や行動の特徴

- 養護と教育のバランスの取り方

- 五領域を踏まえた保育の視点と実践

- 個人案・評価・反省の具体的な書き方

1歳児5月月案に役立つ基本情報

予想される子どもは?行動と発達

1歳児の5月は、心と体の成長が大きく進む時期です。特に新年度が始まり1ヶ月ほどが経過するこの頃は、保育園という集団生活に少しずつ慣れてくる子が多く見られます。とはいえ、ゴールデンウィーク明けという環境の変化により、再び不安定になるケースもあるため、個々の状態を丁寧に見極めることが重要です。

この時期の子どもたちは、まだ言葉での表現が未熟であるため、身振りや表情、泣き声などで自分の気持ちを表そうとします。また、保育者との関係が安心感を支える大きな要素となるため、特定の大人に対して執着を示すことも珍しくありません。これは愛着形成の一環であり、成長の過程として自然なことです。

例えば、泣きながらも好きな遊びに向かって歩き出す、保育者に抱っこを求めながらも興味のあるものに手を伸ばす、といった姿が多く見られます。加えて、スプーンを持ちたがる、靴を履こうとするなど「自分でやりたい」意欲が芽生えることもあります。これは自己の確立に向けた初期のステップです。

一方で、まだ感情のコントロールが難しいため、気に入らないことがあると手が出たり物を投げたりすることもあります。このような行動も成長の一部であり、適切に受け止め、関わり方を工夫する必要があります。つまり、子どもの発達を理解し、受け入れる姿勢が保育者には求められるのです。

1歳児の子どもの姿を把握しよう

1歳児の「子どもの姿」を正確に捉えることは、日々の保育を質の高いものにするために欠かせません。ここでの「子どもの姿」とは、日常生活や遊びの中で見せる興味・関心・行動・感情などの様子を指し、それらを観察し理解することが、ねらいや援助内容の設計に直結します。

この時期の子どもたちは、自分の感情を徐々に外へ向けて表現し始めます。嬉しいときには声を出して笑い、悲しいときには泣き、気になるものがあると指差して伝えようとします。言葉がまだ十分でない分、表情や動き、音声などの非言語的な手段に注目することが重要です。

また、前月と比べてできるようになったことにも着目しましょう。例えば、「スプーンを持ちたいと訴えるようになった」「絵本の好きなページを自分で開くようになった」といった変化が挙げられます。こうした行動の変化は、子どもの内面の成長を反映しており、それを記録し把握することで、より適切な援助につなげることができます。

その一方で、すべての子どもが同じペースで成長するわけではありません。ある子はもう歩き始めていても、別の子はまだハイハイ中心ということもあります。そのため、平均や目安にとらわれすぎず、「この子は何を楽しんでいるか」「何に不安を感じているか」といった観点から、柔軟に子どもを見つめる姿勢が求められます。

そして、子どもの姿を把握する際は、保育者自身の主観だけでなく、客観的な記録や職員間の情報共有も非常に役立ちます。たとえば、日々の連絡帳や観察記録を用いて、他の職員とも子どもの変化を共有することで、保育の一貫性が生まれ、子どもがより安心して過ごせる環境につながります。

養護と教育のバランスとは

「養護」と「教育」のバランスをどう取るかは、特に1歳児保育において重要な課題です。養護とは、子どもの命を守り、心身ともに安心できる生活を整えること。教育とは、遊びや関わりの中で、子どもの発達を促していく働きかけです。どちらも欠かせない要素であり、それぞれが支え合うように設計する必要があります。

まず、1歳児は生活の基盤がまだ安定しておらず、生活リズムや基本的な生活習慣を身につけていく時期にあります。したがって、食事・睡眠・排泄といった日々の繰り返しを大切にしながら、心地よく過ごせるような環境を整えることが求められます。これが「養護」の基本的な考え方です。

しかしその中にも、「教育」は自然に存在します。例えば、スプーンを自分で使ってみる、衣類の着脱に挑戦する、簡単な言葉を真似するなど、日常生活そのものが学びの場となっているのです。こうした生活の中の学びを意識して関わることが、養護と教育の橋渡しとなります。

一方で、教育的な活動ばかりに意識が向きすぎると、子どもの心の安定を見逃してしまうリスクもあります。例えば、泣いている子に「今は活動の時間だから」と無理に参加させてしまえば、安心感を損なう可能性があります。このような場合は、まず気持ちを受け止め、落ち着いた後に参加できるよう誘導するなどの柔軟な対応が必要です。

保育の現場では、保育者一人ひとりが「今、どちらが優先か」をその都度判断することが求められます。それは簡単なことではありませんが、子どもの表情や行動をよく観察し、その子にとって今一番大切なことを見極める力こそが、保育の質を左右します。

五領域で見る保育の視点

五領域とは、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」という5つの視点で子どもの育ちを捉える、保育の基本的な枠組みです。保育所保育指針にも明記されており、計画や実践を組み立てる上で重要な指標となっています。特に1歳児の保育においては、これらの領域が生活や遊びの中に自然に組み込まれていることが望ましく、それぞれの子どもの成長段階に応じた対応が必要です。

例えば「健康」の領域では、食事や睡眠、排泄などの生活習慣の土台を整えることが主な内容になります。スプーンを使って食事をしたり、安心して昼寝ができる環境を整えることもこの領域に含まれます。「人間関係」は、保育者との信頼関係や、他児との関わりを通して育まれていきます。特定の保育者に対して安心感を持ったり、友達の様子をじっと見つめることも、最初の一歩といえるでしょう。

「環境」は、身の回りのものや自然とのかかわりを指します。外遊びの中で花や虫に興味を持ち、触れてみようとする姿が見られる場合、それは子どもが環境に関心を示している証です。「言葉」では、まだ単語が少ない1歳児でも、保育者の語りかけを通して言葉を覚えていきます。「ワンワン」や「マンマ」など、生活の中の語彙が繰り返されることで、言葉の理解と発語が育っていきます。

最後の「表現」では、リズム遊びや手遊び、簡単な製作などを通じて、子どもが自分の気持ちを動きや声で表す機会を大切にします。たとえば、好きな歌に合わせて身体を揺らしたり、色を選んで指で絵の具を触るといった行動は、すべて表現力の芽生えです。

こうして五領域をバランスよく取り入れることにより、子どもは多方面から刺激を受けながら、自然なかたちで心と体を育んでいくことができます。重要なのは、すべてを一度に達成しようとするのではなく、その子のペースや興味に合わせて、無理なく日常の中に組み込んでいくことです。

生命の保持と情緒の安定を支える

1歳児保育において最も大切なのが「生命の保持」と「情緒の安定」です。これは保育の土台とも言えるものであり、この部分がしっかりしていなければ、その先の学びや発達はスムーズに進みません。子どもが安心して過ごすための環境と関わりをつくることが、保育者の大きな役割です。

まず「生命の保持」とは、食事・睡眠・排泄・清潔など基本的な生活の安全が確保されている状態を指します。1歳児はまだ自分で自分の命を守ることができません。そのため、保育者は常に子どもの様子に目を配り、転倒や誤飲などの事故が起きないように配慮する必要があります。たとえば、歩き始めたばかりの子には滑りにくい靴を履かせたり、遊具周辺の安全点検を行ったりすることが日常的に求められます。

一方の「情緒の安定」とは、子どもが安心感を持って日々を過ごせている状態のことです。1歳児は環境の変化に敏感であり、登園したばかりの子どもは特に不安定な気持ちを抱えています。保育者の存在がその不安を和らげ、日々の関わりの中で少しずつ信頼関係が築かれていくのです。

例えば、泣いているときにすぐに抱っこしてもらえる、名前を呼んでもらえる、自分のペースで遊ぶことを認めてもらえるなど、些細なやりとりの中に子どもは安心感を見出します。この積み重ねが情緒の安定を育み、安心して新しいことに挑戦する心の余裕をつくり出していくのです。

ただし、保育者が忙しさのあまり一人ひとりに丁寧に関われないと、子どもは不安を抱えたまま時間を過ごすことになります。そうなると、自己表現が乏しくなったり、かんしゃくを起こしやすくなったりする可能性があります。ですから、日々の中で小さな変化を見逃さずに受け止める姿勢が大切です。

1歳児5月月案に必要な実践内容

環境構成のポイントと工夫

保育における「環境構成」は、子どもの発達や活動の質に大きく関わる重要な要素です。特に1歳児の5月は、新しい園生活に少しずつ慣れてくる一方で、まだまだ不安定な気持ちを抱える子も多くいます。そのため、安心感を与えつつ好奇心を刺激できるような環境づくりが求められます。

まず大切なのは、「子ども目線」での空間設計です。たとえば、遊びのコーナーを低い棚で区切ることで、安心感を持って探索できる範囲が生まれます。また、子どもの興味に合わせておもちゃや素材を配置することで、自分から手を伸ばして遊ぼうとする意欲が高まります。特にこの時期は、触って感触を確かめる遊びや、繰り返しの動作を楽しむ遊びが人気です。そのため、ブロックや積み木、柔らかい布、ボールなど、手や体を使って遊べる素材を用意するとよいでしょう。

さらに、子どもが自分で「できた」と感じられるような配置も工夫のひとつです。たとえば、エプロンやタオルを子どもが見える場所に設置し、「自分で取ってみる」「自分で片付ける」という体験を促します。もちろん、うまくできないこともありますが、その挑戦こそが成長の糧になります。

一方で、安全面にも十分な配慮が必要です。角のない家具を選んだり、床に滑り止めマットを敷いたりするなど、転倒や怪我を未然に防ぐ工夫も欠かせません。また、玩具を口に入れる年齢でもあるため、衛生面の対策として定期的な消毒も大切です。

環境構成は固定的なものではなく、日々の子どもの様子を観察しながら柔軟に見直すべきものです。「子どもたちが今、どこでどんなふうに過ごしているか」をよく観察し、時には不要な物を減らすことも、落ち着いた空間を作るための大切な手段となります。

家庭との連携を深める方法

1歳児の保育では、家庭との連携がとても重要です。子どもの生活は保育園だけで完結するものではなく、家庭とのつながりの中で安定し、成長していくからです。特に5月は新年度が始まって少し経ち、保護者も園の生活に慣れ始める時期です。だからこそ、このタイミングで関係性を深めておくことが、1年を通した円滑な連携につながります。

その第一歩として有効なのが「日々のやり取り」です。登園時や降園時の挨拶はもちろん、些細な出来事でも言葉を交わすことで、保育者と保護者の信頼関係が築かれていきます。たとえば、「今日は外遊びでシャボン玉に大喜びしていましたよ」といった具体的なエピソードを共有するだけでも、保護者は安心感を持ちやすくなります。

また、連絡帳を活用した双方向のやりとりも効果的です。子どもの食事や睡眠の様子を伝えるだけでなく、家庭でのエピソードも書いてもらうよう促すことで、子どもの姿を立体的に把握することができます。ここでは保育者の一言コメントが大切になります。たとえば、「お家でも手を洗っているんですね!園でもしっかり続けていきますね」など、ポジティブなフィードバックが信頼を深める鍵となります。

ただし、保護者の中には忙しさや遠慮から、なかなか声をかけられない方もいます。そうした方には、保育参観や面談などの機会を活かして、ゆっくりと話す時間を持つことが効果的です。さらに、連絡事項や持ち物の変更がある際は、余裕を持って伝えるよう配慮することが、誤解や不安を防ぐポイントになります。

家庭と連携する上で注意したいのは、「お願い」や「確認」ばかりにならないようにすることです。保護者との関係が一方通行にならないよう、子どもを中心にした温かい情報共有を心がけましょう。

健康安全への配慮と対応

1歳児の保育では、健康と安全に対する意識が常に求められます。まだ体調の変化が激しく、自己管理ができない年齢のため、保育者が代わって細やかに気を配る必要があるからです。特に5月は、ゴールデンウィーク明けの生活リズムの乱れや気温の変化によって、体調を崩しやすくなる時期でもあります。

まず健康面では、食事・排泄・睡眠・活動のバランスを整えることが基本となります。子どもによっては連休の影響で生活リズムが崩れている場合もあるため、園ではできるだけ一定のリズムで生活が進むように工夫します。具体的には、朝の会から午前のおやつ、昼食、午睡、午後の活動といった流れを毎日繰り返すことで、子ども自身が次に何をするのかを理解し、安心して過ごせるようになります。

また、子どもが鼻水を出していたり、顔色が優れなかったりするなど、わずかな変化も見逃さず観察することが大切です。体調の兆候を早めにキャッチすることで、重症化を防ぐ対応につながります。保護者への連絡も速やかに行い、必要があれば受診を勧めるなどの対応が必要です。

安全面では、室内外の環境点検が欠かせません。滑りやすい床、角のある家具、誤飲の危険がある小さな部品など、日常の中に潜むリスクを排除することが基本です。また、遊具の使用状況や転倒しやすい子の動きを把握し、保育者が適切な距離で見守ることが求められます。さらに、シャボン玉や砂遊びなど屋外での活動が増える季節でもあるため、紫外線や熱中症対策として帽子の着用、水分補給の声かけも忘れてはなりません。

一方で、過度に制限をかけすぎてしまうと、子どもの活動や探索意欲を奪ってしまう可能性もあります。そのため、「やってはいけない」ではなく、「こうすると安全にできるよ」というポジティブな声かけが有効です。

遊びと表現の活動アイデア

1歳児にとって「遊び」は、ただ楽しい時間というだけでなく、心と体の発達を支える大切な学びの場です。そして、その中には自然に「表現」の要素も含まれています。5月は気候も安定し、戸外遊びがしやすくなる時期です。屋内外の活動をうまく組み合わせながら、子どもたちが自分の気持ちや感覚を表現できるような遊びを取り入れることが求められます。

シャボン玉遊びはこの時期にぴったりの活動です。空に浮かぶシャボン玉を目で追い、手を伸ばして触れようとする行動は、視覚・身体・感情のすべてを使った表現のひとつです。また、保育者が「大きいね」「きれいだね」などと声をかけることで、子どもたちの感性がさらに広がっていきます。

室内では、簡単な製作やリズム遊びが効果的です。たとえば、手形を使った「こいのぼり作り」や「カーネーションのカード作り」など、季節を感じられる題材は子どもにも分かりやすく、興味を引きやすい傾向があります。絵の具の感触に触れるだけでも、子どもにとっては貴重な体験です。ただし、汚れることを嫌がる子もいるため、無理に参加させるのではなく、まず見て楽しむところから始めても良いでしょう。

また、音楽を使った遊びも有効です。手遊び歌や簡単なリズム体操を取り入れることで、身体を使った表現と、保育者や友達とのふれあいが同時に楽しめます。「ちょちちょちあわわ」や「おべんとうばこのうた」など、覚えやすく真似しやすい歌を選ぶと、子どもたちは自然と参加しようとします。

活動の幅を広げすぎると集中力が続かないこともあるため、あくまで「子どものペース」を大切にしながら、日によって遊びの内容を調整するのがポイントです。遊びを通じて表現する力を育むには、自由に動ける時間、気持ちを発散できる空間、そしてその行動を受け止めてくれる大人の存在が欠かせません。

言葉や人間関係を育てる関わり

1歳児は、言葉の発達と人との関係性の土台を築く大切な時期です。この時期の子どもたちは、まだ語彙が少なく、自分の思いをうまく言葉で伝えられないこともあります。しかし、保育者や友達との日々の関わりを通して、「ことば」と「関係性」は少しずつ育まれていきます。

まず、言葉を育てるには、保育者からの語りかけがとても重要です。子どもの行動に対して「今、◯◯しているね」「それはワンワンだよ」と具体的に言葉を添えることで、子どもは言葉と実物・感情を結びつけることができるようになります。たとえば、子どもが指差しをしたときに「見つけたね、あれはお花だね」と返すだけでも、コミュニケーションの第一歩につながります。

一方で、人間関係については、まだ「一緒に遊ぶ」段階には至っていない子も多いです。この年齢では「同じ空間でそれぞれが遊ぶ」ことが多く、関わりは徐々に増えていく過程にあります。だからこそ、保育者が「つなぐ役割」を果たすことが大切です。たとえば、同じおもちゃで遊んでいる子ども同士に、「〇〇ちゃんも使っているね」「一緒に見てみようか」と声をかけて橋渡しをすることで、少しずつ他児の存在に気づき、関心を持ち始めます。

また、言葉の発達や人との関わりには個人差が大きいため、焦らず一人ひとりのペースを尊重することも欠かせません。無理に言葉を引き出そうとしたり、無理に一緒に遊ばせたりすると、かえって不安や抵抗を引き起こすことがあります。子どもが自分から関わろうとした時を大切にし、その瞬間を保育者がしっかり受け止めることが何よりの支えになります。

食育の進め方と取り入れ方

食育は、単に「食べさせる」「好き嫌いをなくす」といった目的にとどまらず、子どもの健やかな心身の育成につながる大切な取り組みです。特に1歳児では、「食べること=楽しいこと」という気持ちを育てることが中心になります。そのため、無理に食べさせるのではなく、子ども自身が「食事に関わる」ことを楽しめるように工夫する必要があります。

たとえば、スプーンやフォークを使うことに挑戦するタイミングは、食育の大きなチャンスです。子どもが自ら食具に興味を示した時には、「持ってみようか」「上手にできたね」と声をかけ、意欲を尊重することが大切です。食べこぼしや手づかみ食べが続くこともありますが、これは自然な発達の過程であり、すぐに正しい食べ方を求める必要はありません。まずは「自分で食べようとする姿勢」を温かく見守ることが第一歩です。

また、食事の時間を「学びの時間」にするためには、雰囲気づくりも重要です。机に向かって落ち着いて食べられるよう、席の配置や周囲の環境を整え、食事中は静かに話しかけながら、子どもが食事に集中できるようにします。テレビや騒がしい音がない環境の方が、子どもは食事そのものに意識を向けやすくなります。

さらに、旬の食材を使ったメニューを紹介したり、野菜や果物を実際に見たり触ったりする機会を設けるのも効果的です。たとえば「にんじんは土の中で育つよ」「このトマト、赤くなったね」などと話すことで、食べ物への関心が広がり、苦手意識の軽減にもつながります。食べることの背景にある「育てる」「作る」といった体験も、将来的な食育の土台になります。

アレルギーや体調によって配慮が必要な子どももいるため、個別の食事対応や保護者との情報共有は欠かせません。また、無理に完食を求めたり、食事を強制したりすることは、子どもにとって逆効果になる場合があります。

個人案・評価・反省の書き方

保育において「個人案・評価・反省」は、子ども一人ひとりの育ちを丁寧に見取り、保育の質を高めていくために欠かせない記録です。とくに1歳児は日々の変化が大きく、月初と月末では全く違う姿を見せることもあるため、個人の記録をしっかりと残すことが、その子に合った援助や関わり方を見直す手がかりになります。

まず個人案では、子どもの発達段階や性格、興味・関心などを把握したうえで、「この1ヶ月でどんな経験を積んでほしいか」「どのような姿を引き出したいか」といったねらいを立てます。大切なのは、目標があくまでも“子ども主体”であることです。たとえば、「スプーンを使って食べようとする姿を見守る」「好きな遊びを通して気持ちを表現する」など、無理にスキルを身につけさせるのではなく、子ども自身の意欲を引き出す視点を持つようにしましょう。

次に評価ですが、これは“できた・できなかった”で判断するものではありません。どんなふうに過ごしていたか、どんな変化があったか、その子なりの成長や取り組む姿勢に注目することが大切です。たとえば、これまで食事の途中で立ち歩くことが多かった子が、最後まで席についていられる日が増えた、というような小さな変化も立派な成長です。行動の背景やタイミングなども併せて記録しておくことで、次の関わりに生きたフィードバックを行うことができます。

反省については、保育者自身のかかわり方を振り返る視点を持つことがポイントです。「子どもが泣きやまなかった場面で、もっと寄り添った関わりができたのではないか」「忙しさの中で十分に言葉をかける時間が取れなかった」など、実践の中で気づいた課題や改善点を具体的に記録しておくことで、次の保育に生かすことができます。

また、個人案・評価・反省は単に記録するためのものではなく、職員間での共有にも役立ちます。他の保育者と情報をすり合わせることで、より一貫性のある対応が可能になりますし、同じ子どもに対する多角的な視点が得られることもあります。

記録を書く際には、抽象的な表現は避け、具体的なエピソードや行動に基づいて記述するようにしましょう。「なんとなく落ち着かない」ではなく、「午前中は室内を歩き回ることが多く、椅子に座る時間が短かった」など、観察にもとづく表現を心がけると、より実践的な記録になります。

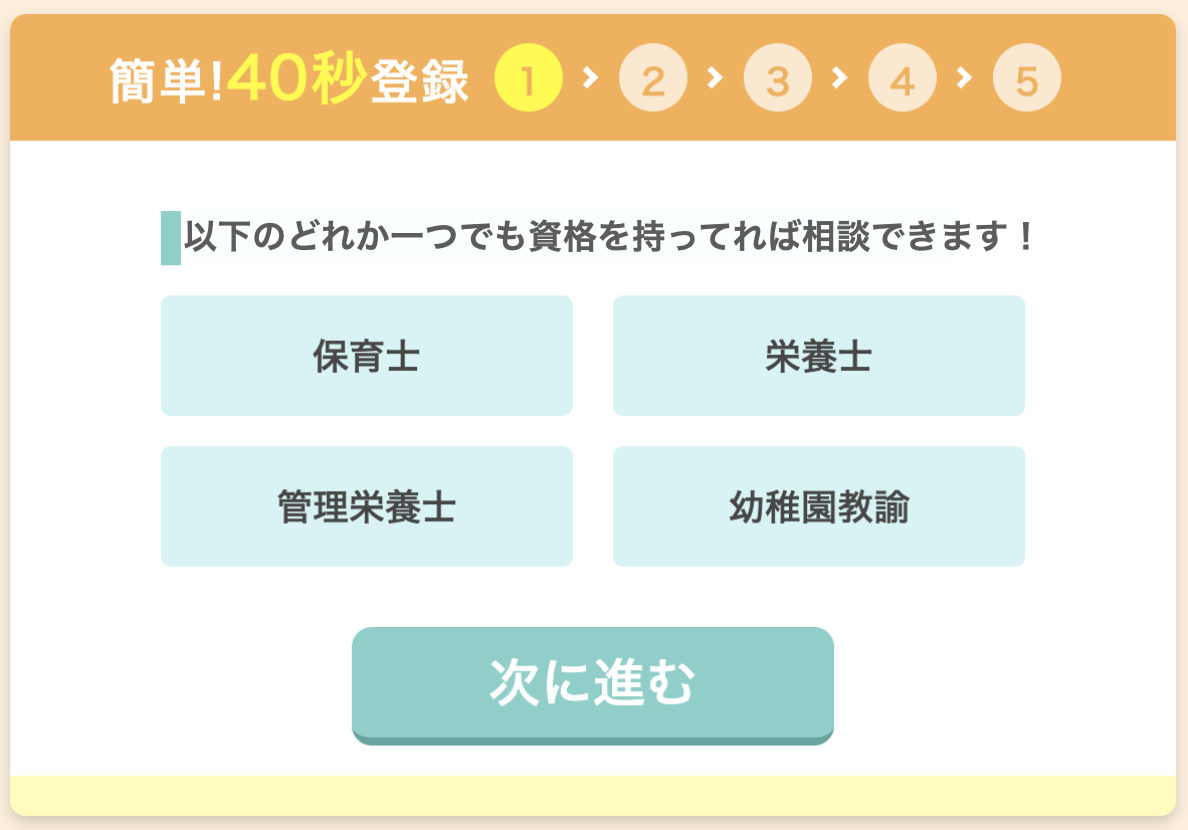

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?