1歳児4月月案の書き方とはじめてでも安心な実例ガイド

1歳児クラスの担任として4月を迎えるとき、「1歳児4月月案って、どう書けばいいんだろう?」と迷う方も多いのではないでしょうか。新年度のスタートを切るこの時期は、子どもたちにとっても保育者にとっても大きな節目です。特に1歳児は発達の個人差が大きく、月案を立てるうえでのねらいや支援の視点に悩む場面も多く見られます。

また、健康や情緒の安定、食育、人間関係といった各領域に加えて、1歳児4月月案では養護や生命の保持、保護者支援などの視点も大切です。個人案との関連性、環境構成の工夫、家庭との連携など、考慮すべき点が多く、何から手をつければいいのか迷うこともあるかもしれません。

以下のようなことで悩んでいませんか?

- 1歳児 4月 月案のねらいをどう設定すればいいか分からない

- 1歳児 4月 月案 教育や健康安全の視点をどう取り入れるか迷っている

- 1歳児 4月 月案 言葉や人間関係、情緒の安定にどう配慮すればと悩んでいる

- 1歳児 4月 月案 長時間保育や保護者支援の対応に自信がない

- 1歳児4月月案反省や個人案とのつながりをうまく整理できない

そこで、「1歳児4月月案」の基本的な立て方から、子どもの姿の捉え方、遊びや家庭との連携のヒントまで、具体的に解説します。忙しい日々の中でも迷わず月案を作成できるよう、現場で活用できる実践的な視点をお届けします。

- 1歳児4月月案のねらいと立て方のポイント

- 保育の各領域(健康、安全、人間関係、言葉など)の具体的支援方法

- 個人案や家庭との連携、反省・見直しとの関係性

- 安心できる環境構成や長時間保育への配慮方法

1歳児4月月案に役立つ基本の考え方

4月の月案ねらいの立て方

4月の月案において「ねらい」を立てる際には、まず1歳児が置かれる新年度の環境を深く理解する必要があります。この時期の子どもたちは、多くが新入園児として初めて家庭以外の環境に長時間身を置くことになります。そのため、ねらいは“安心して過ごせること”や“保育者との信頼関係の構築”を中心に設定するのが自然です。

こうしたねらいは、単に抽象的な理想を並べるのではなく、実際の子どもの発達段階や行動パターンを踏まえて具体的に設定することが重要です。例えば「保育者のそばで安心して過ごす」や「少人数の遊びの中で、自分の好きな遊びを見つける」といった内容であれば、保育実践の中でも活かしやすく、観察や評価の際にも根拠を持って判断できます。

さらに、1歳児の4月は特に個人差が大きい月齢です。歩ける子もいれば、まだハイハイの子もいますし、言葉を少し話せる子もいれば喃語中心の子もいます。そのため、ねらいは集団としての大枠を描きつつも、個々の発達に応じた配慮をにじませる必要があります。たとえば「表情や指差しなどで保育者に気持ちを伝える」などは、幅広い発達段階に対応できる表現と言えるでしょう。

一方で注意すべき点は、ねらいが多すぎると保育の軸がぶれてしまうということです。ねらいは2〜3項目にしぼり、今月の大切にしたいことに焦点を絞ると、日々の保育の中で繰り返し確認しやすくなります。

4月月案で教育のポイント

1歳児クラスの4月における教育のポイントは、発達段階に即した「体験の積み重ね」を意識することです。この時期は、無理に“教える”というスタンスではなく、「感じる・試す・関わる」といった五感を通じた遊びや生活体験を通じて学びを得ることが大切です。

例えば、春の自然に触れる散歩や外遊びは、環境との関わりを深める絶好の機会です。虫や草花を見つけたときの「なんだろう?」という表情や声を見逃さず、保育者が「ちょうちょだね」「あたたかい風が吹いてるね」などと声をかけることで、自然に言葉や感覚が育ちます。このような関わりが「環境」や「言葉」の領域における教育的な支援になります。

また、保育者とのやり取りも大切な学びのひとつです。子どもが玩具を渡してきたときに「ありがとう」と返す、転んで泣いたときに「びっくりしたね」と言葉を添えて抱きしめる、こうした日常のやり取りは、人との関わりを学ぶ最初の一歩です。このような保育は、「人間関係」や「情緒の安定」の領域に自然とつながっていきます。

注意点としては、活動に“ねらい”を詰め込みすぎないことです。まだ集団での指示理解が難しい年齢のため、「全員で一斉にやる」よりも、「個別に楽しめる時間や空間を用意する」ことの方が重要になります。特に、戸外活動や製作活動では、自由に選べるコーナー形式や少人数での関わりを工夫すると、子どもたちが主体的に動きやすくなります。

4月の月案で人間関係の支援

4月の月案で「人間関係」の支援を考える際、何より大切なのは「安心できる大人」との関係を丁寧に築くことです。1歳児はまだ他児との本格的な関わりよりも、保育者との1対1のやり取りから社会性を学び始める段階です。そのため、この時期はまず保育者との信頼関係を確立することが最優先になります。

このような背景から、人間関係の支援としては、特定の保育者が継続して関わる「担当制」や「同じ大人が毎朝迎える」といった安心感のある接し方が有効です。子どもが不安になったときにいつも同じ大人がそばにいてくれることは、大きな安心材料となります。これは“人との関わりは心地よい”という初期体験を提供することでもあります。

一方で、他児との関係にもごく初歩的な接触が見られるようになります。たとえば、友だちが遊んでいる様子をじっと見つめたり、近くに寄って同じおもちゃに手を伸ばしたりする姿です。このようなときは「〇〇ちゃんが遊んでるね」「一緒に見てるね」と言葉にしながら、無理に関わらせようとせず見守ることが大切です。

ただし、他児との距離感に戸惑ったり、おもちゃの取り合いからトラブルになることもあります。叩いたり噛んだりしてしまうことも少なくありません。これはまだ言葉で思いを伝える力が未熟な1歳児にとって自然な反応です。そのような場面では、保育者がすぐに仲介し「〇〇ちゃんも使いたかったね」「痛かったね」と双方の気持ちを代弁することが重要です。

4月の月案で言葉の発達支援

1歳児の4月における「言葉の発達支援」は、日常の関わりの中に無理なく取り入れていくことが基本となります。まだ言葉が出始めたばかり、あるいはこれからという子どもも多いため、言葉そのものを教えるというよりは、「ことばが自然と出てくる環境を整える」ことが支援の中心になります。

この時期の子どもたちは、大人の表情や口の動きをじっと見て、言葉を覚えようとしています。したがって、保育者がゆっくりとした口調で話しかけたり、繰り返し同じ言葉を使ったりすることが、言葉の習得にとって大きな意味を持ちます。たとえば「ごはんだよ」「ねんねしようね」といった生活に密着した言葉を、場面に合わせて何度も伝えることで、子どもたちは言葉と状況のつながりを理解しやすくなります。

また、言葉が出る前段階の「発語前行動」にも注目しましょう。例えば、指差しや「あー」「うー」といった喃語は、すでに言葉への興味や伝えたい気持ちの表れです。これらのサインに対して「〇〇がほしいのかな?」「見つけたね!」と応答的に返すことは、双方向のコミュニケーションを育てるうえで欠かせません。単に「話しかける」だけでなく、子どもの表現にきちんと応じることが支援になります。

注意点として、発語の時期には個人差が大きいことを忘れてはいけません。言葉が出てこないからといって焦ったり、無理に発語を促したりすると、かえってコミュニケーションが苦手になる可能性もあります。あくまでも自然な関わりの中で、子どもが「言葉って楽しい」「伝えるって気持ちいい」と感じられるような雰囲気をつくることが大切です。

4月月案で情緒の安定を促す工夫

1歳児にとって4月は大きな環境の変化にさらされる時期です。新しい部屋、新しい保育者、新しい友だちに囲まれ、不安や緊張を抱える子も少なくありません。そのため、情緒の安定を支える工夫は、月案の中でもとくに重要な要素になります。

まず意識したいのは、「安心できる大人の存在」を明確にすることです。特定の保育者が継続して関わり、子どもが“この人といれば安心”と感じられるような関係づくりを大切にしましょう。例えば、登園時は毎日同じ保育者が迎えるようにしたり、落ち着けるスペースでは決まった人がそばにいるようにしたりすることは、情緒の安定に効果的です。

加えて、子どもが気持ちを表現しやすいような環境設定もポイントです。お気に入りのぬいぐるみや布などを自由に使えるようにしておく、落ち着けるスペースにクッションや静かな音楽を取り入れるなど、五感に働きかける配慮が安心感を高めます。また、急に新しい活動を始めるのではなく、見通しの持てるシンプルな流れで一日を過ごせるよう工夫することも、心の安定につながります。

もちろん、泣く、怒る、かんしゃくを起こすなどの行動も、情緒が不安定な時期にはごく自然なことです。そうした姿を否定せず、「泣いてもいいよ」「びっくりしたね」と気持ちに寄り添う関わりを心がけましょう。この時期に大切なのは、感情のコントロールを求めるのではなく、まずはどんな感情も受け止めてくれる安全な場があると感じてもらうことです。

4月の月案で子どもの姿の捉え方

4月における1歳児の子どもの姿を捉える際には、「できる・できない」ではなく、「どう感じて、どう関わろうとしているか」という視点が必要です。この時期は生活の変化が大きく、一人ひとりの反応にも違いが出やすいからこそ、見た目だけで判断せず、背景にある心の動きに目を向けることが大切になります。

例えば、新しい環境で泣く子どもがいれば、その涙の裏には「不安」や「戸惑い」といった気持ちが隠れていることがほとんどです。保育者がその姿を「なかなか慣れない子」と評価するのではなく、「今は安心できる人や場所を探しているところ」と受け止めることで、対応の仕方も大きく変わってきます。こうした姿の捉え方が、保育の質に直結します。

また、活動中に一人でじっとしている子どもがいたとしても、それは“遊んでいない”のではなく、“周囲を観察しながら自分なりに環境を理解しようとしている”可能性があります。一方で、にこにこと活発に動き回る子もいますが、その様子が本当に“安心しているから”なのか、“緊張を隠すための行動”なのかを見極めるには、保育者の丁寧な観察が欠かせません。

前述の通り、4月は個人差が大きく出る時期であり、一人ひとりの育ち方に合わせて見る必要があります。成長の目安として月齢や発達段階を参考にすることは有効ですが、それにとらわれすぎると“らしさ”を見落としてしまうことがあります。観察記録をつけたり、職員同士で共有したりすることで、より多角的に子どもの姿をとらえることができるようになります。

1歳児4月月案作成時の具体的な視点

4月|月案で養護で意識すること

4月の1歳児クラスにおける養護で意識すべきことは、「安心して生活できる環境と関係づくり」を第一に考えることです。特に新入園児にとっては、家庭以外の場所で初めて長時間を過ごすという経験になるため、不安や緊張を強く感じやすい時期です。この段階で、保育者の関わり方や生活の環境がどのように整えられているかによって、その後の園生活への適応に大きく影響を与えることになります。

養護では、まず“生活リズムの把握と調整”が重要になります。子ども一人ひとりの起床時間、食事のペース、午睡のタイミングは異なるため、全員が同じ流れに無理に合わせるのではなく、個別性に配慮することが求められます。家庭との連携を通じて、普段の生活リズムを確認し、それに近い形で過ごせるよう調整することが、情緒の安定にもつながります。

また、子どもとの信頼関係を築くためには、スキンシップや丁寧な声かけが欠かせません。例えば、オムツ替えの際に「気持ちいいね」「きれいになったね」とやさしく話しかけながら行うことで、身体的なケアの中にも心の安心を生み出すことができます。食事や着替えも同様に、ただ援助するのではなく「自分でやってみたい」という気持ちを大切にしながら関わることで、子どもの自己肯定感を育てることができます。

ただし、4月はまだ不安定な子も多く、保育者の姿が見えないだけで泣き出すこともあります。そうしたときには、すぐに駆け寄り、気持ちを受け止めてあげることが基本です。無理に泣き止ませたり、自立を促そうとしたりするのではなく、まずは“そばにいるよ”という安心感を伝えることが優先されます。

4月|月案で生命の保持に関する配慮

1歳児の4月は、生命の保持という観点から見ると特に注意深く保育環境を見直すべき時期です。まだ園生活に慣れていない子どもたちがほとんどであるため、基本的な健康管理、安全な空間の確保、そして感染症予防など、多方面からの配慮が欠かせません。

たとえば、園内の温度や湿度の調整は日々の変化に応じて柔軟に行う必要があります。春とはいえ朝晩は冷え込む日もあり、衣類の調整が追いつかないこともあります。特に1歳児は体温調節が未熟なため、薄着すぎたり、厚着すぎたりすることで体調を崩すケースも少なくありません。保育者は子どもの様子をよく観察し、顔色や手足の冷たさ、汗の量などから快・不快を読み取り、必要な対応を行う力が求められます。

また、誤飲や転倒などの事故防止も、生命の保持に直結する重要な配慮事項です。この時期の子どもたちはなんでも口に入れたり、不安定な歩き方で転びやすかったりするため、床に小さな部品や異物が落ちていないか、玩具の安全性に問題がないかなど、こまめな点検が必要です。さらに、遊具の配置や室内レイアウトも、動線を確保しながらぶつかりやすい場所を減らす工夫が求められます。

保育者の視診・触診も欠かせない日常業務の一つです。登園時やおむつ替えの際に体温、肌の状態、表情などを観察することで、早期に体調不良のサインを見つけることができます。これは子どもたちの健康を守るだけでなく、保護者との信頼関係を築く上でも大きな意味を持ちます。

さらに、園内での感染症対策にも十分な注意が必要です。手洗いの習慣を丁寧に促すこと、玩具や共用部分の消毒を定期的に行うこと、そして集団生活のなかで必要に応じた隔離対応がとれるような準備をしておくことも含まれます。

4月|月案の食育のねらいと関わり方

4月の月案において食育のねらいを考える際は、まず“食べることへの安心感と楽しさ”を伝えることが基本となります。まだ食事に対する経験が浅い1歳児は、園での食事環境そのものが新しい体験であるため、「食べることは楽しい」「保育者と一緒だと安心して食べられる」と感じられるように支援していくことが大切です。

このように考えると、ねらいとしては「食事を通して保育者との信頼関係を深める」「自分で食べようとする気持ちを大切にする」などが挙げられます。たとえば、子どもが自らスプーンを持ちたがったときには、多少こぼしても構わないという姿勢で見守ることが、食への意欲や自己肯定感につながっていきます。

さらに、食材への興味を引き出す関わりも有効です。「これはトマトだよ」「にんじんさん、甘いね」といった会話を日常的に行うことで、ただ口に運ぶだけでなく、「これは何だろう?」「どんな味だろう?」といった食べることへの関心が芽生えていきます。絵本や歌といった視覚・聴覚の刺激を組み合わせると、より楽しい雰囲気で食育を進めることができます。

注意すべき点は、無理に食べさせようとしないことです。初めて出会う味や食感に戸惑い、拒否反応を示す子も少なくありません。そのようなときに、強制的に食べさせたり、叱ったりすると、食に対するネガティブな印象が残ってしまう可能性があります。むしろ「今日は一口だけ食べてみようか」「見てるだけでもいいよ」といったように、子どものペースに合わせた柔らかな対応が求められます。

また、食事の時間は“ただ栄養を摂るための時間”ではなく、“人との関わりの場”でもあります。保育者が穏やかに関わりながら、「おいしいね」「いっぱい食べたね」といった言葉をかけることで、子どもにとって心地よい経験として残っていきます。

4月|月案で環境構成の工夫とは

4月の1歳児クラスでは、子どもが安心して園生活をスタートできるようにするため、環境構成に対する配慮が非常に重要になります。この時期は、園の生活そのものが初めての子どもが多く、新しい空間に不安や緊張を感じやすいため、保育室のつくりや遊びの空間の配置が、子どもの気持ちに大きく影響を与えます。

まず取り入れたいのは、「見通しの持てる空間づくり」です。部屋に入った瞬間、どこで遊べるのか、どこで座るのかが一目でわかるようにしておくと、子どもは自らその空間に親しみやすくなります。棚や間仕切りでスペースを仕切る際も、高さを工夫し、子どもの視線を遮らないようにすると安心感が生まれます。おもちゃのコーナーや絵本の棚なども、手の届きやすい位置に設置することで、「自分で選ぶ」「自分で取りにいく」といった自主性も育まれます。

次に意識したいのは「落ち着けるスペースの確保」です。環境が変わると疲れやすくなる子どもも多いため、にぎやかな遊び場とは別に、クッションやぬいぐるみが置かれた静かなコーナーを用意しておくと、子どもが自分から気持ちを切り替えることができるようになります。こうした“逃げ場”があることで、情緒の安定にもつながります。

また、保育者の動きやすさも環境構成の一部として考える必要があります。例えば、オムツ替えや食事のサポートなど、複数の場面で素早く対応できるよう、動線を整理し、必要な道具を取り出しやすい場所に置いておくことは、保育のスムーズさを保つうえで重要です。

さらに、季節感のある飾りつけや自然物の展示を通して、春の雰囲気を感じられる工夫も取り入れたいところです。チューリップやちょうちょのモチーフを壁面に飾るなど、視覚的にも心が落ち着くような空間づくりを意識しましょう。

4月|月案で家庭との連携方法

1歳児の4月において、家庭との連携は子どもの安定した園生活を支えるために欠かせない要素です。特に新入園児の場合、家庭と保育園という2つの生活の場をつなぐことは、子どもにとっての安心材料となり、保育者にとっても育ちの理解を深める大切な手がかりになります。

まず大切なのは、毎日のやりとりを丁寧に行うことです。登園・降園時の短いやりとりの中でも、「今日はよく食べていました」「お昼寝が長くできました」など具体的な子どもの様子を伝えるようにしましょう。家庭でのちょっとしたエピソードを保護者から聞き取ることも、園での対応の参考になります。連絡帳の活用も効果的です。園での活動内容や子どもの表情、行動の変化などを記録し、それに対して家庭からもコメントをもらえるような雰囲気を作っておくと、双方向の信頼関係が築きやすくなります。

さらに、家庭での生活リズムや食事の好み、睡眠パターンなどを事前に詳しく聞き取ることで、保育者はその子に合った生活の流れを園で再現しやすくなります。例えば、午睡の入りが難しい子には家庭で使っている寝具の色や音環境に近づけるなど、小さな工夫が大きな安心につながることもあります。

一方で、保護者の中には初めての園生活に不安を感じている方も多くいます。そのような場合は、「大丈夫ですよ」と安心させるだけでなく、「こんなふうに過ごせるようになりました」と変化や成長を具体的に伝えるようにしましょう。写真を添えたおたよりなども、家庭に安心感を与える手段になります。

ただし、連携の中で一方的な要望やアドバイスに偏ってしまうと、信頼関係が崩れる可能性もあります。互いに情報を交換し合い、子どもを中心に考える視点を持つことが大切です。保護者の話に耳を傾ける姿勢こそが、何よりも家庭との連携の土台になります。

4月|月案で長時間保育での配慮点

長時間保育が必要な子どもにとって、4月は特に心身の負担が大きくなりやすい時期です。新しい生活環境に加え、朝から夕方まで長く園で過ごすことに慣れていない子も多いため、無理なく園生活を送れるような配慮が必要不可欠です。

まず配慮したいのは、「安心できる人との関係づくり」です。日中だけでなく夕方の時間帯にも、なるべく決まった保育者が対応するように心がけると、子どもは気持ちを落ち着けやすくなります。交代勤務が必要な場合でも、引き継ぎを丁寧に行い、保護者とのやりとりも一貫性を持たせることで、安心感を持続させることができます。

また、長時間園にいると集中力や体力が切れやすいため、活動のメリハリを意識することが重要です。例えば、午睡明けの時間や夕方は、静かに過ごせる絵本コーナーやぬいぐるみ遊びのスペースを充実させると、刺激を抑えながら心を落ち着かせる時間を確保できます。子どもがひとりになりたいと感じる場面にも備えて、安心できる“隠れ家”のようなスペースを用意しておくことも効果的です。

さらに、生活リズムが乱れやすい点にも注意が必要です。長時間保育の中では、食事やおやつ、休息のタイミングが子どもの本来のリズムとズレてしまうことがあります。そうした場合には、無理に合わせさせるのではなく、個々のペースを尊重した対応を心がけましょう。おやつや水分補給のタイミングを調整するだけでも、子どもの体調を安定させる助けになります。

保護者との連携も非常に大切な視点です。長時間預けることに対して罪悪感を持つ保護者もいるため、「今日も笑顔で過ごせましたよ」「お気に入りの絵本を何度も読んでいました」など、安心できる報告を丁寧に伝えるようにします。また、帰宅後の過ごし方についてもアドバイスを交えながら、園と家庭でのバランスを整えるサポートができると理想的です。

4月|月案で健康安全への取り組み

4月の1歳児クラスにおける健康安全への取り組みは、子どもたちが園生活を安心して始めるための土台になります。特にこの時期は、新しい環境への緊張や生活リズムの変化から、体調を崩しやすく、また、園の設備や動線にまだ慣れていないため、小さな事故や怪我が起こりやすいタイミングでもあります。だからこそ、保育者による細やかな観察と、先を見越した環境づくりが求められます。

まず健康面では、毎朝の視診と保護者との会話を通して、子どもの体調を正確に把握することが大切です。熱や咳といった目に見える症状だけでなく、普段より機嫌が悪い、顔色が冴えない、食欲がないといった些細な変化にも注意を向けるようにしましょう。また、1歳児はまだ自分の不調を言葉で伝えられないため、保育者が普段の様子をよく知っておくことが、早期対応に繋がります。

安全面での取り組みとしては、保育環境の定期的な点検と、安全に過ごせる空間の工夫が必要です。たとえば、つまずきやすいマットの端、手の届く高さにある小物、角の尖った家具などは、日々の保育前にチェックし、必要があればすぐに改善します。また、誤飲や転倒を防ぐために、玩具の大きさや素材の確認、棚や遊具の配置にも細心の注意を払いましょう。

さらに、活動内容によっては安全の確保がより重要になります。戸外遊びや散歩などの外出時には、人数に合った保育者の配置を行い、事故の予防に努めます。保育者同士の連携を密にし、子どもの動きに合わせて目を配ることで、予測される危険を最小限に抑えることができます。

感染症対策についても、この時期は特に意識が必要です。手洗いや消毒などの基本的な衛生管理に加えて、子ども自身が楽しみながら取り組めるようにする工夫も有効です。たとえば、手洗いの歌やイラスト付きの手順表を取り入れることで、自然に衛生習慣が身につくようになります。

4月|月案で反省と見直しのポイント

4月の月案を振り返る際には、単に「できた・できなかった」で終わらせず、そこに至るまでのプロセスや子どもの反応までを含めて丁寧に反省することが重要です。特に1歳児クラスは発達や個性の幅が広く、計画通りに進まない場面が多く見られます。そのため、実際の保育現場での状況を踏まえた柔軟な視点での見直しが求められます。

反省の第一歩として注目したいのは、「ねらいと実践のずれ」が生まれたポイントの把握です。たとえば、「安心して遊べる環境を整える」というねらいに対して、一部の子どもが落ち着いて過ごせなかった場合、それは環境設定の問題だったのか、関わり方に改善が必要だったのかを具体的に振り返ります。このような視点を持つことで、表面的な評価では見えにくい課題が明らかになります。

次に大切なのは、活動中や生活の場面で見られた子どもの姿を丁寧に記録することです。特に印象的だった行動や表情、成長の兆しなどは、次の計画を立てる上で貴重なヒントになります。「〇〇くんは午睡前の読み聞かせで落ち着きやすかった」「△△ちゃんは戸外活動のあとに疲れやすくなる傾向があった」など、個別の視点を含めると、より実践的な反省につながります。

また、保育者自身の行動や声かけについても見直しの対象となります。忙しさに追われてつい慌ただしい対応になってしまったり、子どもへの声かけが一方的になってしまった場面があった場合、それに気づくことが次の保育に活きてきます。職員同士での話し合いや振り返りの時間を設けることで、多角的な視点からの気づきも得られやすくなります。

見直した結果は、翌月の月案に反映させることが大切です。同じ失敗を繰り返さないよう改善策を明確にし、より子どもに寄り添った計画に仕上げていくことで、保育の質も自然と高まっていきます。

4月|月案で個人案との関連性

月案と個人案は、保育計画において互いに補い合う関係にあります。特に4月は、クラス全体の動きを大まかに捉える月案と、一人ひとりの子どもに合わせた対応を考える個人案とのバランスが、保育の質に大きく影響します。それぞれの役割を明確にしながら、どのように連携させていくかを理解することが重要です。

まず月案は、クラスとしての「共通のねらい」や「活動内容」を示す全体計画です。例として、「新しい環境に慣れ、安心して過ごす」など、クラス全体の方向性が設定されます。一方で個人案は、その月案を基にして、「個々の子どもがどのように関わり、どう支援するか」を具体化するものです。つまり、月案が地図なら、個人案は道順の詳細にあたります。

たとえば、月案で「保育者との信頼関係を築く」と設定されていたとしても、その進み方は子どもによって異なります。Aくんは特定の保育者の膝の上で絵本を見ることで安心できるかもしれませんが、Bちゃんはお気に入りのぬいぐるみを持っていないと不安が強くなるかもしれません。このような個々の対応を記録するのが個人案です。

また、月案と個人案を連携させることで、活動の幅を広げることも可能になります。たとえば、全体活動で「春の自然に触れる散歩」を行った際、特定の子どもが虫に興味を持ったなら、その子に対しては個人案で「図鑑を一緒に見る」「昆虫の玩具で遊ぶ」などの支援計画を立てることで、より深い学びへとつなげられます。

さらに、個人案は保護者との情報共有にも役立ちます。家庭での様子と保育園での姿に違いがある場合、それを比較しながら一人ひとりの育ちを把握する材料になります。そして、その情報を月案の中での環境設定や支援方法に活かすことが、子ども中心の保育を実現するカギとなります。

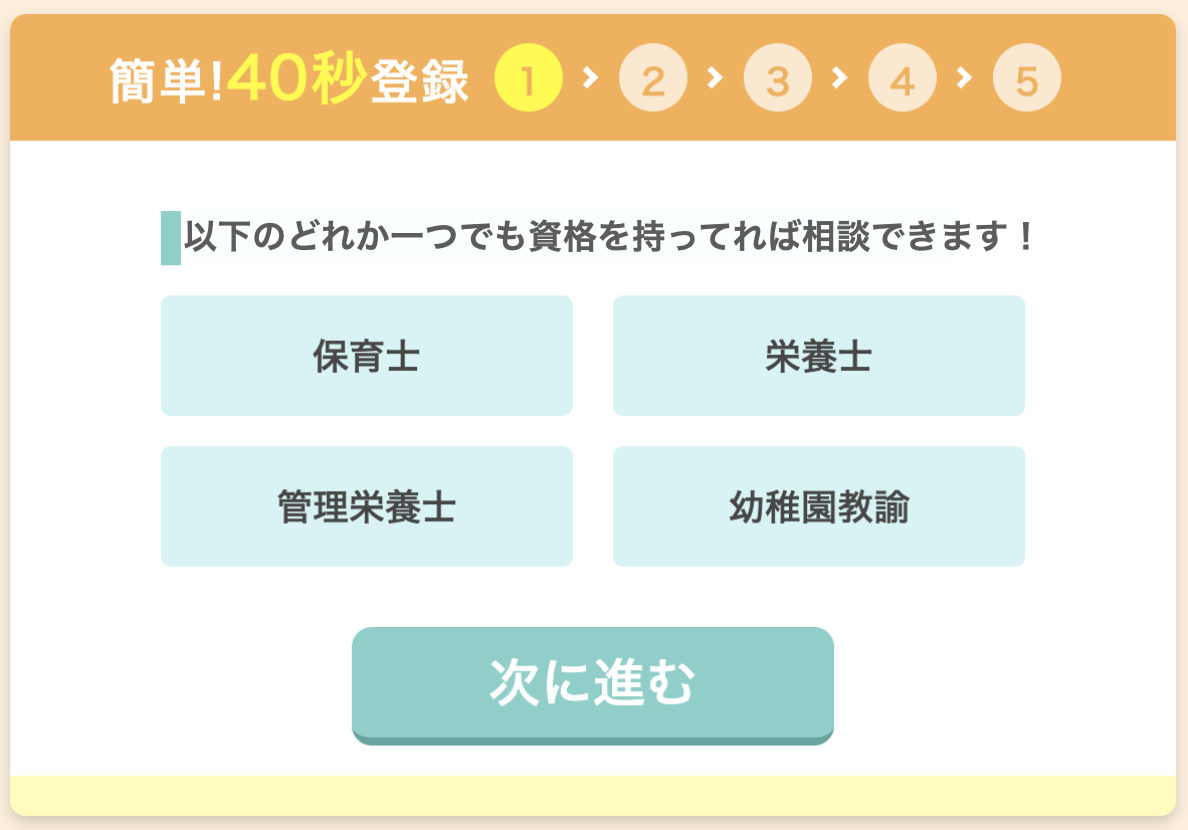

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?