1歳児の12月月案|ねらい・子どもの姿の書き方【文例あり】

1歳児の12月の月案作成は、多くの保育士さんにとって悩みの種ではないでしょうか。

クリスマスなど楽しい行事がある一方で、冬の寒さが本格化し、子どもたちの健康安全に一層の配慮が求められる時期です。

月案には、日々の丁寧な観察から見えてくる子どもの姿を基に、様々な要素を盛り込む必要があります。

生命の保持と情緒の安定を支える養護の視点はもちろん、教育の観点から5領域である健康、人間関係、環境、言葉、表現に基づいたねらいを設定することが大切です。また、子どもたちの健康安全への具体的な配慮、季節を感じる食育の計画、円滑な園運営のための職員間の連携、そして信頼関係を築くための家庭との連携や保護者支援のあり方まで、考えることは多岐にわたります。

さらに、一人ひとりの発達に合わせた個人案への展開や、次月へ繋げるための反省も欠かせません。

この記事では、これらの要素を網羅した1歳児の12月月案の具体的な書き方を、豊富な文例と共に分かりやすく解説します。

- 1歳児の12月の発達と子どもの姿がわかる

- ねらいや活動内容の具体的な文例が見つかる

- 養護と教育(5領域)の環境構成のポイントが学べる

- 家庭連携や個人案作成のヒントが得られる

1歳児の12月月案で押さえるべき基本項目

- 月のねらいと予想される子どもの姿

- 養護で重要な生命の保持と情緒の安定

- 教育のねらいを5領域で具体的に解説

- 健康安全と豊かな人間関係を育む視点

- 言葉と表現を引き出す環境のポイント

- 季節を感じる食育の計画と進め方

月のねらいと予想される子どもの姿

12月の月案を作成する上で最も重要になるのが、「月のねらい」と「予想される子どもの姿」を明確にすることです。これらは計画全体の土台となり、具体的な活動内容や環境構成の指針となります。

この時期の1歳児は、歩行が安定し行動範囲が広がる一方で、自己主張が強まり友だちとの関わりも増えるため、発達の個人差が大きくなります。そのため、一人ひとりの発達段階を丁寧に見つめ、クラス全体としてどのような成長を促したいかを考えることが大切です。

ねらいの文例

- 【養護】快適な環境で健康に過ごし、身の回りのことを自分でやってみようとする意欲を育む。

- 【教育】冬の自然に親しみながら体を動かす心地よさを味わい、ごっこ遊びや表現活動を通して保育者や友だちと関わることを楽しむ。

予想される子どもの姿の文例

- スプーンやフォークを使い、自分で食べようとするが、手づかみ食べも見られる。

- 「イヤ」「自分で」など、言葉で自己主張する場面が増える。

- 友だちの遊びを真似したり、おもちゃの取り合いでトラブルになったりする。

- ブロックを乗り物に見立てるなど、簡単な見立て遊びやごっこ遊びを楽しむ。

これらの「ねらい」と「子どもの姿」を念頭に置くことで、一貫性のある月案を作成できます。

養護で重要な生命の保持と情緒の安定

1歳児の保育において、養護はすべての活動の基盤です。特に12月は、子どもたちの「生命の保持」と「情緒の安定」に細心の注意を払う必要があります。

なぜなら、空気が乾燥し気温が下がることで、インフルエンザやRSウイルスなどの感染症が流行しやすくなるからです。また、自己主張が強まる子どもたちの気持ちを適切に受け止め、安心して過ごせる環境を保障することが、情緒の安定に直結します。

生命の保持における配慮

具体的な配慮としては、以下の点が挙げられます。

- 換気と保湿:室温を20~23℃、湿度を50~60%を目安に保ち、定期的な換気を行う。

- 手洗い:戸外遊びの後や食事の前など、正しい手洗いを習慣化できるよう、保育者が手本を見せながら丁寧に関わる。

- 衣服の調節:暖房の効いた室内と屋外との気温差に対応できるよう、活動内容や子どもの発汗状態に応じてこまめに衣服の調節を援助する。

感染症対策の徹底

子どもが使ったおもちゃや、ドアノブ、テーブルなどは、次亜塩素酸ナトリウム溶液などを使ってこまめに消毒することが、感染拡大を防ぐ上で非常に重要です。職員間でも、対応方法について共通理解を持っておきましょう。

情緒の安定における配慮

1歳児クラスでは、おもちゃの取り合いが頻繁に起こりますよね。このとき、一方的に「ダメ」と制止するのではなく、まずは「これが使いたかったんだね」「〇〇ちゃんも使いたかったんだね」と、両者の気持ちを代弁してあげることが大切です。自分の気持ちを分かってもらえたという安心感が、次の行動へと繋がります。

子どもが「自分でやりたい」と主張した際には、時間がかかっても可能な限り見守り、できたことを具体的に褒めて達成感を育むことも、自己肯定感を高め情緒を安定させる上で効果的です。

教育のねらいを5領域で具体的に解説

月案における「教育」の側面は、保育所保育指針に示されている「5領域」に基づいて計画することが求められます。5領域とは、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの側面から子どもの育ちを捉える考え方です。これらをバランス良く活動に取り入れることで、子どもの心身の調和的な発達を促します。

以下に、1歳児の12月の月案で考えられる5領域のねらいと活動内容の例を表にまとめました。

| 領域 | ねらいの例 | 活動内容の例 | 環境構成・配慮の例 |

|---|---|---|---|

| 健康 | 冬の寒さに負けず、戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。 | ・追いかけっこ、ボール遊び ・マットの山やトンネルくぐり |

・天候や子どもの体調に合わせて活動内容を調整する。 ・安全に体を動かせるスペースを確保する。 |

| 人間関係 | 保育者や友だちとの関わりの中で、簡単な言葉のやり取りを楽しむ。 | ・電車ごっこ、おままごと ・「どうぞ」「ありがとう」の仲立ち |

・同じ遊びを楽しめるよう、おもちゃは複数用意する。 ・保育者が関わりのモデルとなる。 |

| 環境 | 落ち葉や霜など、冬の自然事象に興味を持つ。 | ・公園での落ち葉拾い、霜探し ・拾った自然物を使った製作 |

・自然に触れられる散歩コースを選ぶ。 ・子どもが発見したものを入れる袋を用意する。 |

| 言葉 | 絵本や紙芝居を通して、言葉の響きや物語の楽しさに触れる。 | ・クリスマスに関する絵本の読み聞かせ ・簡単な問いかけに応える |

・子どもの興味に合わせた絵本を用意する。 ・子どもの発言を笑顔で受け止め、繰り返す。 |

| 表現 | 身近な素材を使い、自分なりに作る・描くことを楽しむ。 | ・シール貼りやなぐり描きでの製作 ・季節の歌や手遊び |

・子どもが自由に表現できる素材を用意する。 ・完成した作品を飾り、達成感を味わえるようにする。 |

このように5領域の視点から計画を立てることで、多角的でバランスの取れた保育内容を構成できます。

健康安全と豊かな人間関係を育む視点

前述の5領域の中でも、「健康」「人間関係」は1歳児の発達において特に重要な領域です。月案を作成する際には、これらの領域についてさらに深掘りして考える必要があります。

健康安全の視点

1歳児は運動機能が発達する一方で、危険予知能力はまだ未熟です。そのため、活動の楽しさだけでなく、常に安全への配慮が欠かせません。

特に注意すべき事故

- 転倒・衝突:室内外での走り回りが増えるため、床に物を置かない、家具の角を保護するなど環境整備を徹底する。

- 誤飲:子どもが口に入れてしまう可能性がある小さな物(おもちゃの部品、木の実など)は、子どもの手の届かない場所に保管する。クリスマス製作で使うビーズやボタンの管理には特に注意が必要。

これらの事故を防ぐためには、保育士が常に子どもの動きを予測し、危険な箇所はないか複数の視点でチェックすることが求められます。

人間関係を育む視点

1歳児の「人間関係」は、保育者との安定した愛着関係を基盤に、少しずつ友だちへと関心が広がっていく段階です。この時期のトラブルは、他者への関心の芽生えであり、社会性を育む上で貴重な学びの機会と捉えることが大切です。

保育士は、おもちゃの貸し借りなどの場面で、それぞれの気持ちを言葉で代弁しながら、どうすればよかったのかを一緒に考える仲立ち役を担います。「貸してって言えたね」「待っててくれてありがとう」といった肯定的な声かけを積み重ねることで、子どもたちは少しずつ他者と関わるためのスキルを学んでいきます。

言葉と表現を引き出す環境のポイント

「言葉」と「表現」の育ちは、子どもの内面の豊かさに直結します。1歳児の月案では、子どもが感じたことや考えたことを、自分なりの方法で安心して表出できるような環境構成を意識することが重要です。

言葉の発達を促す関わり

この時期の子どもは、大人の言葉を驚くほど吸収しています。保育士は、子ども一人ひとりのささやきや指差しに丁寧に耳を傾け、「〇〇を見つけたんだね」「お茶が飲みたいんだね」と、その思いを言葉にして返す共感的な関わりを心がけます。この繰り返しが、子ども自身の発語の意欲に繋がります。

絵本の選び方

12月は「さんかくサンタ」「ノンタン!サンタクロースだよ」など、クリスマスをテーマにした絵本がおすすめです。単純なストーリーで、擬音語や繰り返しが多い絵本は、1歳児の子どもたちの興味を引きつけやすいでしょう。

表現活動を楽しむための配慮

製作活動においては、完成度の高さよりも、子どもが「自分でできた」と感じられるプロセスを大切にします。例えば、クリスマスブーツの製作では、保育士が切ったブーツの台紙に、子どもが自由にシールを貼ったり、なぐり描きをしたりするだけで十分です。

保育士は「上手にできたね」という評価的な言葉だけでなく、「赤色のシールを貼ったんだね」「ぐるぐる模様が面白いね」と、子どもの表現そのものを具体的に言葉にして認めることで、さらなる創作意欲を引き出すことができます。

季節を感じる食育の計画と進め方

食育は、単に栄養を摂るだけでなく、食べる楽しさや季節の食材、食文化への興味を育む大切な活動です。12月の月案には、この時期ならではの食育計画を盛り込みましょう。

例えば、給食にカボチャや大根、白菜といった冬野菜を取り入れたメニューを増やし、「今日のお汁には、大きくて白い大根が入っているよ」などと声をかけることで、子どもたちの食材への関心を促します。また、クリスマスの時期には、星形に抜いたニンジンやブロッコリーを使った「クリスマス献立」を提供するのも良いでしょう。

五感を使った食育体験

給食で使う前の野菜(サツマイモやカボチャなど)に触れたり、匂いを嗅いだりする体験も効果的です。野菜スタンプなどの活動に繋げることで、苦手な野菜にも親しみを持つきっかけになります。

アレルギーへの厳重な配慮

行事食など、普段と違う食材を提供する際は、アレルギーを持つ子どもへの配慮が不可欠です。調理スタッフと連携し、代替食の準備や誤食防止策を徹底してください。保護者とも事前に献立について情報共有を行い、確認を取ることが重要です。

食事の際には、保育者も一緒に「おいしいね」と笑顔で食べることで、楽しい雰囲気を作り出し、子どもの食欲を引き出すことができます。

連携を重視した1歳児の12月月案の書き方

- 家庭との連携を深める保護者支援とは

- 円滑な運営に繋がる職員間の連携

- 一人ひとりの発達に応じた個人案の作成

- 次の保育に活かす反省の視点

家庭との連携を深める保護者支援とは

子どもの健やかな育ちのためには、保育園と家庭が連携し、同じ方向を向いて成長を支えていくことが不可欠です。特に、子どもの体調や生活リズムに変化が出やすい12月は、密な情報共有が求められます。

日々の送迎時の短い会話はもちろん、連絡帳を丁寧に活用することが重要です。連絡帳には、園での子どもの様子を具体的に記述します。例えば、ただ「元気に過ごしました」と書くだけでなく、「今日はお友だちと一緒におもちゃの貸し借りができました」「苦手なピーマンを一口食べられましたよ」といった具体的なエピソードを添えることで、保護者は園での子どもの姿をより深く理解できます。

保護者支援としての情報提供

園だよりや掲示板を活用して、感染症の流行状況やその予防策、冬場の衣服の選び方、年末年始の過ごし方のヒントなどを発信することも、保護者の不安を和らげる有効な支援となります。専門的な視点からの情報提供は、保護者との信頼関係を深めるきっかけにもなります。

また、子どもの発達について保護者が悩んでいる場合は、その気持ちに寄り添い、一緒に考え、園での取り組みを伝える姿勢が大切です。一方的なアドバイスではなく、「お家ではどんな様子ですか?」と家庭での状況を尋ねることで、保護者は安心して相談しやすくなります。

円滑な運営に繋がる職員間の連携

保育の質は、職員間の円滑な連携によって大きく左右されます。一人の子どもを複数の職員で見守り、情報を共有し、一貫した方針で関わることが、子どもの安定した園生活に繋がります。

12月は、クリスマス会などの行事準備や、年末年始の変則的な勤務体制など、職員間の連携が特に重要になる時期です。日々の口頭での引き継ぎに加え、職員会議やクラス会議の時間を有効に活用する必要があります。

会議で共有すべき重要事項

- 子どもの健康状態:体調を崩しやすい子どもや、配慮が必要な子どもの情報を全職員で共有し、誰でも適切に対応できるようにする。

- 行事の準備と役割分担:クリスマス会の進行や準備物、当日の役割分担を明確にし、スムーズな運営を目指す。

- 月案の共通理解:クラスのねらいや配慮事項について全職員が共通の認識を持ち、保育の方向性を統一する。

- ヒヤリハットの共有:事故には至らなかったものの、「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりした事例を共有し、園全体の安全意識を高める。

一人ひとりの発達に応じた個人案の作成

クラス全体の「月案」を基に、一人ひとりの子どもに焦点を当てて作成するのが「個人案(個別指導計画)」です。特に発達の個人差が大きい1歳児クラスでは、この個人案の重要性が高まります。

個人案を作成する際には、まずその子どもの「今」の姿を客観的に捉えることから始めます。「何が好きか」「何が得意か」「どんなことに課題を感じているか」などを、日々の観察記録や保護者からの情報を基に分析します。

個人案の作成手順

- 子どもの実態把握:前述の通り、身体、情緒、社会性、言葉など、多角的な視点から子どもの現在の姿を把握する。

- 長期的な目標設定:3ヶ月後や半年後に、その子にどのような姿になってほしいか、長期的な見通しを立てる。

- 短期的な目標(ねらい)設定:長期目標を達成するために、今月特に促したい具体的なねらいを設定する。「スプーンを下手持ちで使ってみる」「保育者に思いを単語で伝えようとする」など、具体的で達成可能な目標が良いでしょう。

- 具体的な援助・配慮:設定したねらいを達成するために、保育者が具体的にどのような援助や環境設定を行うかを記述する。

個人案は、一度作ったら終わりではありません。定期的に子どもの育ちを評価し、必要に応じて目標や援助の方法を見直していくことが大切です。このPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)が、子どもの発達をきめ細やかに支える鍵となります。

次の保育に活かす反省の視点

月案における「反省(評価)」は、計画の最終段階であり、次の計画への出発点でもあります。月末には必ず時間を設け、その月の保育が計画通りに進んだか、そして何よりも子どもたちの育ちにどのような影響を与えたかを客観的に振り返ることが重要です。

反省を行う際には、単に「できた」「できなかった」で終わらせず、「なぜできたのか」「なぜできなかったのか」という要因を分析することが、保育の質を高める上で不可欠です。

反省・評価の具体的な視点

- ねらいの達成度:設定した月のねらいは、子どもたちの姿としてどの程度達成されたか。

- 活動内容の適切性:計画した活動は、子どもたちの興味や発達段階に合っていたか。

- 環境構成の効果:設定した環境は、子どもの自発的な遊びや学びを十分に引き出していたか。

- 保育者の援助:保育者の関わり方や援助は、適切かつ効果的だったか。

- 改善点:次月に向けて、具体的にどのような点を改善すべきか。

例えば、「ごっこ遊びがあまり盛り上がらなかった」という反省が出た場合、その要因として「おもちゃの種類が少なかったのかもしれない」「保育者の関わり方が足りなかったのかもしれない」と分析します。そして、「来月は、子どもたちの興味に合わせて手作りのおもちゃを導入してみよう」といった具体的な改善策を導き出すのです。

こうした前向きな反省の積み重ねが、保育士自身の専門性を高め、子どもたちにとってより良い保育環境を創造していく力となります。

質の高い1歳児の12月月案作成の要点

- 12月の季節感と1歳児の発達段階を理解する

- 養護の視点(生命の保持・情緒の安定)を土台に置く

- 教育の視点(5領域)をバランス良く計画に盛り込む

- 具体的な「ねらい」と「子どもの姿」を設定する

- 活動内容は子どもの興味や発達に合わせる

- 安全への配慮を最優先し具体的な事故防止策を立てる

- 子どもの自己主張やトラブルを成長の機会と捉える

- 言葉や表現活動では子どもの自発性を引き出す環境を整える

- 冬の食材や行事を取り入れた食育を計画する

- アレルギー対策など食の安全管理を徹底する

- 家庭との密な情報共有で信頼関係を築く

- 保護者の不安に寄り添う支援的な姿勢を持つ

- 職員間で情報を共有し一貫性のある保育を目指す

- 月案を基に一人ひとりの個人案を作成する

- 月末には必ず客観的な反省と評価を行い次月へ活かす

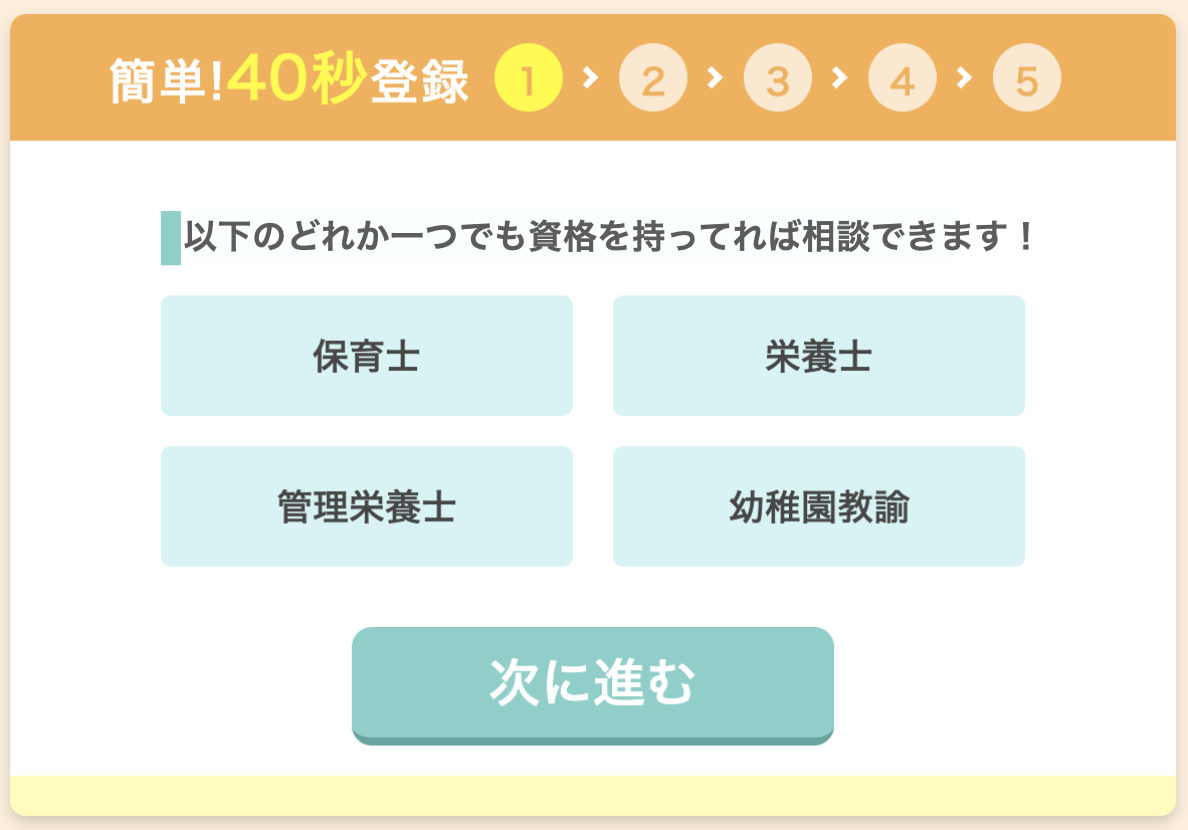

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?