【1歳児の月案】3月の書き方完全ガイド|ねらいと文例

1歳児の月案(3月)の作成に、頭を悩ませていませんか。

年度末を迎え、子どもたちの大きな成長を感じる一方で、目前に迫った進級に向けてどのような計画を立てるべきか、考えることは多岐にわたります。

特に、月案の根幹となるねらいの設定は重要です。養護の観点では、子ども一人ひとりの生命の保持と情緒の安定を第一に考え、安全な環境の中で過ごせる配慮が求められます。

また、教育の側面では、健康や人間関係、言葉、表現といった各領域をバランス良く育む視点が必要です。

さらに、日々の食育や丁寧な家庭との連携、個々の発達に応じた個人案の作成、そして次年度へ繋げるための的確な反省も欠かせません。

この記事では、これらの要素を網羅し、3月の1歳児クラスの月案作成を全面的にサポートします。

- 1歳児の3月における発達の特徴とねらいの設定方法

- 養護と教育(5領域)に基づいた具体的な活動文例

- 家庭との連携や個人案作成で押さえるべきポイント

- 次月につながる反省と自己評価の書き方

1歳児の月案(3月)で押さえるべき基本

- 今月のねらいと計画の全体像

- 養護における生命の保持と情緒の安定

- 5領域の視点に基づく教育内容

- 進級を見据えた環境構成の工夫

- 子どもの発達を促す言葉かけの重要性

今月のねらいと計画の全体像

1歳児クラスの3月は、1年間の集大成であり、次のステップへの移行期間という非常に重要な時期です。この時期の月案における「ねらい」は、子どもたちの成長を実感し、自信を持って進級できるような道筋を示す羅針盤の役割を果たします。

まず結論として、3月のねらいは「安心して進級への期待感を育むこと」と「身の回りのことを自分でやろうとする意欲を支えること」の2つを大きな柱として設定するのがおすすめです。なぜなら、子どもたちは心身ともに大きく成長し、「自分でやりたい」という自我が強く芽生える一方で、新しい環境への期待と不安が入り混じった複雑な心境にあるからです。この気持ちに寄り添い、自己肯定感を育むことが、スムーズな進級に繋がります。

具体的には、以下のようなねらいが考えられます。

3月のねらい具体例

- 養護面:季節の変わり目を健康に過ごし、見通しを持って安定した生活を送る。

- 教育面:春の自然に親しみを持ち、異年齢児との関わりを通して進級への期待を膨らませる。

これらのねらいを達成するため、日々の活動計画を立てていきます。例えば、2歳児クラスの部屋で遊ぶ時間を設けたり、散歩先で春の草花を探したりする活動は、子どもたちの好奇心と期待感を効果的に引き出すでしょう。

養護における生命の保持と情緒の安定

月案における「養護」とは、子どもたちが心身ともに健やかに過ごすための土台作りを指し、「生命の保持」と「情緒の安定」という2つの側面から成り立っています。特に3月は、寒暖差が激しく体調を崩しやすい時期であり、進級を前にして子どもたちの心が揺れ動きやすいため、この養護の視点が極めて重要になります。

生命の保持:健康と安全を守る

「生命の保持」とは、子どもたちの健康や安全を守り、生命を維持することを指します。3月は日中は暖かくても朝晩は冷え込むため、こまめな衣服の調整が欠かせません。保育者は、子ども一人ひとりの様子を注意深く観察し、汗をかいていないか、寒がっていないかを確認し、保護者と連携して着替えを用意しておく必要があります。

また、感染症対策として、手洗いやうがいの習慣化を促すことも大切です。遊びの要素を取り入れながら、正しい方法を丁寧に伝えていきましょう。室内の換気や適切な湿度管理、玩具の消毒なども徹底し、子どもたちが健康に過ごせる環境を維持します。

安全管理の徹底

行動範囲が広がり、探索活動が活発になる1歳児は、予期せぬ怪我のリスクも高まります。遊具の安全点検を定期的に行い、危険な箇所がないか常にチェックする体制が不可欠です。

情緒の安定:安心できる環境を作る

「情緒の安定」は、子どもたちが保育者に受け入れられていると感じ、安心して過ごせる状態を保証することです。進級という大きな変化を前に、不安を感じる子どもは少なくありません。そうした子どもの気持ちをまずは受け止め、「新しいクラスも楽しいよ」と期待を持たせる言葉をかけたり、時には抱きしめたりして、安心感を与える関わりが求められます。

「自分でやりたい」という気持ちが強くなる時期でもあるため、子どもの挑戦を温かく見守り、できたときには「すごいね」「できたね」と具体的に褒めることで、自信と自己肯定感を育むことができます。たとえ失敗しても、その気持ちを否定せず、「もう一回やってみようか」と寄り添う姿勢が、子どもの情緒の安定に繋がるのです。

5領域の視点に基づく教育内容

保育所保育指針で示されている「5領域」は、子どもの育ちを多角的に捉え、バランスの取れた発達を促すための重要な指針です。3月の月案では、これらの領域を意識し、1年間の成長のまとめと進級への期待を育む教育内容を計画します。

結論として、3月の教育内容は、各領域の活動を通して「自分でできた」という達成感と「次のクラスは楽しそう」という期待感を育むことが中心となります。

| 領域 | 3月に意識したい教育内容のポイント |

|---|---|

| 健康 | 春の暖かい日差しの中で、戸外遊びを十分に楽しむ。追いかけっこやボール遊びなどで体を動かす爽快感を味わえるようにします。また、衣服の着脱や鼻をかむなど、身の回りのことを自分でやろうとする意欲を認め、援助します。 |

| 人間関係 | 2歳児クラスとの合同保育の機会を設け、年上の子どもの遊びを真似したり、関わったりする中で社会性を育みます。「かして」「どうぞ」などのやり取りを保育者が仲立ちし、友だちと一緒に遊ぶ楽しさを感じられるようにします。 |

| 環境 | 散歩に出かけて、つくしやたんぽぽ、ちょうちょなど、春の自然に触れる機会を積極的に作ります。子どもの「みてみて!」という発見に共感し、興味関心を広げます。ひな祭りの行事を通して、日本の文化に親しむきっかけ作りも大切です。 |

| 言葉 | 自分の気持ちや発見を、「あっち」「わんわん」といった簡単な言葉で伝えようとする姿を大切にします。保育者は子どもの言葉を代弁したり、「〇〇だったね」と気持ちを言語化したりすることで、言葉で伝える喜びを育てます。 |

| 表現 | 「チューリップ」や「ちょうちょう」など、春にちなんだ歌や手遊びを楽しみます。保育者の真似をしながら、リズムに合わせて体を揺らしたり、簡単な振り付けをしたりする中で、表現する楽しさを味わえるようにします。 |

これらの活動は、それぞれが独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、散歩(環境)の中で友だちと発見を共有し(人間関係)、見つけたものを「おはな」と言葉で伝え(言葉)、その経験を歌で表現する(表現)というように、総合的な育ちを促すことを意識して計画を立てることが重要です。

進級を見据えた環境構成の工夫

子どもたちが安心して次のステップに進むためには、「進級」を意識した環境構成が欠かせません。3月は、子どもたちが新しいクラスでの生活を具体的にイメージし、期待感を持てるような物理的・人的環境を計画的に整えることが重要です。

最も効果的なのは、2歳児クラスの環境に少しずつ触れる機会を設けることです。これにより、子どもたちは漠然とした不安を具体的な期待へと変えていくことができます。

人的環境の工夫

まずは、人的な環境に慣れることから始めます。2歳児クラスの担任の先生が1歳児クラスに遊びに来たり、逆に1歳児クラスの子どもたちが2歳児クラスの先生に挨拶をしに行ったりする機会を作りましょう。顔見知りの大人がいるというだけで、子どもの安心感は大きく変わります。また、2歳児クラスの子どもたちと一緒に遊ぶ合同保育は、お兄さん・お姉さんのダイナミックな遊びに憧れを抱き、「あんな風になりたい」という進級への意欲を自然に引き出す絶好の機会です。

「〇〇組さん(2歳児クラス)のお部屋に行ってみようか」「来月からは、あのお部屋で遊ぶんだよ」と、ポジティブな言葉で期待感を高める声かけを意識すると良いでしょう。

物理的環境の工夫

物理的な環境としては、2歳児クラスの保育室で実際に遊ぶ時間を設けることが有効です。最初は短い時間から始め、少しずつ滞在時間を延ばしていきます。1歳児クラスにはない玩具や、少し高さのある椅子や机など、新しい環境に触れることで、子どもたちの探求心は刺激されます。

また、自分たちのクラス内でも、2歳児クラスの生活を意識した環境作りを進めましょう。例えば、自分のマークがついたロッカーや靴箱を用意し、上着や帽子などを自分で出し入れする習慣をつけます。これは、自分の持ち物を管理するという自立に向けた第一歩であり、子どもたちに「自分でできる」という自信を与えます。

無理強いは禁物

新しい環境に不安を感じ、行きたがらない子どももいます。その場合は無理強いせず、まずは保育室の入り口から中を眺めるだけでも構いません。一人ひとりのペースを尊重し、不安な気持ちに寄り添うことが最も大切です。

子どもの発達を促す言葉かけの重要性

1歳児の3月は、語彙が爆発的に増える少し手前の、言葉を溜め込んでいる非常に大切な時期です。子どもたちは、大人の話す言葉を驚くほど吸収し、理解を深めています。この時期の保育者からの適切な言葉かけは、子どもの言語能力だけでなく、思考力やコミュニケーション能力の発達を大きく促します。

結論として、この時期の言葉かけで最も重要なのは、子どもの気持ちを代弁し、行動を実況するように言語化してあげることです。これにより、子どもは「自分の気持ちや行動」と「言葉」を結びつけて学ぶことができます。

例えば、子どもがおもちゃを指さして「あっ、あっ」と言っているとき、「あ、赤い車だね。あの車で遊びたいんだね」と声をかけます。こうすることで、子どもは自分の欲求が「車で遊びたい」という言葉で表現できることを知ります。同様に、友だちのおもちゃを取ろうとしている場面では、「〇〇ちゃんのブロック、楽しそうだね。『かして』って言ってみようか」と、気持ちを代弁しながら適切な関わり方を言葉で示してあげます。

共感と肯定の言葉かけ

- 共感:子どもが花を見つけて「みてみて!」と知らせてきたら、「わあ、きれいなお花だね。見せてくれてありがとう」と、まずは子どもの発見に心から共感します。

- 肯定:自分で靴を履こうと頑張っている姿には、「自分で履こうとしてるんだね、すごいね」と、その意欲を丸ごと肯定する言葉をかけます。

これらの言葉かけは、子どもに「自分の気持ちは伝わるんだ」「見てもらえているんだ」という安心感と自己肯定感を与えます。言葉の発達は、こうした情緒的な安定の土台の上でこそ豊かに育まれていくのです。

1歳児の月案(3月)の具体的な書き方

- 健康な体作りと食育の進め方

- 円滑な家庭との連携方法とは

- 個人案で特に配慮すべき子どもの姿

- 次月へ繋がる反省と自己評価

- 充実した1歳児の月案(3月)の総括

健康な体作りと食育の進め方

子どもたちの健やかな成長に、「健康」な体作りと豊かな心を育む「食育」は切り離せません。特に、活動が活発になり、自我が芽生える1歳児の3月は、生活習慣の基礎を築く上で非常に重要な時期です。

健康:生活リズムと衛生習慣

健康な体作りの基本は、十分な休息と活発な活動のバランスです。天気の良い日には積極的に戸外へ出て、春の心地よい日差しを浴びながら思いきり体を動かす機会を作りましょう。これにより、体力が向上し、夜はぐっすりと眠れるという良い循環が生まれます。

また、この時期に徹底したいのが衛生習慣です。食事の前や戸外遊びの後の手洗いを習慣化し、感染症から身を守ることの大切さを伝えます。保育者が楽しそうに歌いながら一緒に洗うなど、子どもが前向きに取り組める工夫が効果的です。鼻水が出たら自分で拭こうとする姿が見られたら、「気持ちよくなったね」と声をかけ、清潔を保つことの心地よさを感じられるように支援します。

食育:食べる意欲とマナーの第一歩

1歳児の食育で目指すのは、「食べることが楽しい」と感じる経験を積み重ねることです。自分で食べたいという意欲が高まるため、スプーンやフォークを使って自分で食べられるよう、温かく見守りましょう。初めは上手にできなくても、その意欲を褒めることが大切です。

食器に手を添える、椅子に座って食べるなど、簡単な食事のマナーも少しずつ伝えていきます。無理強いするのではなく、「お茶碗さんが『持って』って言ってるよ」のように、擬人化して楽しく伝えるのがポイントです。

行事食を通した食育

3月にはひな祭りがあります。ひなあられやちらし寿司といった行事食に触れることは、食文化への興味関心を育む絶好の機会です。「ピンクは桃の花の色なんだよ」など、食べ物にまつわるお話をしながら、楽しい雰囲気の中で食事を進めましょう。

好き嫌いが出てくる時期でもありますが、無理強いは逆効果です。まずは一口だけでも挑戦できるよう励ましたり、調理法を工夫したりして、少しずつ食べられるものが増える喜びを共有していく姿勢が重要です。食事の前後の「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶を習慣化することも、食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちを育む第一歩となります。

円滑な家庭との連携方法とは

子どもの健やかな成長を支える上で、保育園と家庭との連携は不可欠な両輪です。特に進級を控えた3月は、保護者も期待と同時に様々な不安を抱えている時期。これまで以上に密なコミュニケーションを図り、信頼関係を深めていくことが求められます。

結論として、円滑な連携の鍵は、日々の小さな成長や変化を具体的に共有し、共に喜び合う姿勢にあります。連絡帳だけのやり取りに留まらず、送迎時の短い時間も有効に活用することが大切です。

情報共有の具体的方法

日々の様子を伝える際は、「元気に過ごしました」という抽象的な表現だけでなく、具体的なエピソードを添えましょう。

伝えるエピソードの例

- 「今日、〇〇ちゃんが初めて『かして』ってお友だちに言えましたよ」

- 「ブロックをこんなに高く積めるようになって、すごく集中していました」

- 「お散歩でたんぽぽを見つけて、ずっと大事そうに持っていました」

このような具体的な報告は、保護者が園での子どもの姿を鮮明にイメージする助けとなり、親子の会話のきっかけにもなります。逆に、家庭での様子やマイブームなどを保護者から教えてもらうことも、保育のヒントに繋がります。

進級に関する不安の解消

保護者からは、「新しいクラスに馴染めるでしょうか」「担任の先生はどんな方ですか」といった不安の声が聞かれるかもしれません。そうした声には真摯に耳を傾け、保育園としての方針や新しいクラスの様子を丁寧に説明します。必要であれば、個人面談の機会を設けるなど、安心して相談できる体制を整えていることを伝えましょう。

「〇〇ちゃんは好奇心旺盛なので、新しいおもちゃがたくさんある2歳児クラスでもきっと楽しく遊べますよ」のように、その子の良い面と結びつけてポジティブな見通しを伝えることも、保護者の安心に繋がります。

また、進級に向けて準備が必要な物品(少し大きめのサイズの服など)については、早めにリストアップしてお知らせすることも大切な配慮です。1年間の感謝の気持ちを伝えながら、子どもの成長を共に喜び、次のステップへとスムーズにバトンを渡せるよう、丁寧な連携を心がけましょう。

個人案で特に配慮すべき子どもの姿

クラス全体の月案とは別に、一人ひとりの発達や個性に寄り添うために作成するのが「個人案(個別指導計画)」です。特に1歳児クラスの3月は、月齢による発達の差が大きく、それぞれの個性がより顕著に現れる時期。全体計画を補う形で、個々の子どもに応じたきめ細やかな配慮を計画に落とし込むことが重要になります。

個人案を作成する上で最も大切なのは、その子の「今の姿」を正確に捉え、少し先の成長を見通した具体的な援助を考えることです。課題や苦手な面に目を向けるだけでなく、その子ならではの好きなことや得意なことを伸ばす視点を忘れないようにしましょう。

配慮が必要な子どもの姿と対応例

3月の1歳児クラスで、特に配慮が必要となるケースの例を挙げます。

| 子どもの姿 | 配慮・援助のポイント |

|---|---|

| 人見知り・場所見知りが強い子 | 新しい環境への不安が特に大きい可能性があります。進級先のクラスで遊ぶ時間を他児より長く設けたり、特定の安心できる保育者が付き添ったりするなど、移行期間を長めに設定します。まずはその子が安心できる場所を確保することを最優先します。 |

| 言葉の発達がゆっくりな子 | 言葉が出ていなくても、大人の言葉を理解していることが多くあります。焦らず、本人の気持ちを保育者が「〇〇したかったんだね」と代弁し、語りかける機会を増やします。絵本の読み聞かせや手遊びなどを通して、言葉に触れる楽しい経験を積み重ねます。 |

| 友だちとの関わりが苦手な子 | まだ一人遊びが中心の時期ですが、友だちの存在には気づいています。無理に関わりを促すのではなく、まずは保育者が仲介役となって並行遊び(同じ空間でそれぞれが遊ぶ)を楽しめる環境を作ります。「〇〇ちゃんも同じ車で遊んでるね」など、友だちの存在を意識できる声かけが有効です。 |

引継ぎ資料としての重要性

個人案は、進級後の新しい担任にとって、その子を理解するための非常に貴重な資料となります。3月の時点での発達状況、好きな遊び、配慮が必要な点、そして保護者の願いなどを具体的に記述し、スムーズな引継ぎができるように準備しておくことが重要です。

個人案の作成は、特定の子どもだけを対象とするものではありません。すべての子どもに対して「その子らしさ」を大切にし、一人ひとりが自分のペースで成長していけるよう支援するための、保育の質の根幹をなす大切な計画なのです。

次月へ繋がる反省と自己評価

月案の最後を締めくくる「反省(評価)」は、単に1ヶ月間の活動を振り返るだけでなく、そこで得られた気づきや課題を次の計画(4月の月案や年間指導計画の見直し)へと繋げるための重要なプロセスです。これにより、保育の質は継続的に改善されていきます。

効果的な反省を行うためのポイントは、「子どもの姿」と「保育者の援助」の両面から、客観的な事実に基づいて評価することです。感情的な感想ではなく、「なぜそうなったのか」を分析する視点が求められます。

評価の具体的な視点

評価を行う際は、以下の2つの視点から振り返ると良いでしょう。

- 子どもの評価:月案の初めに立てた「ねらい」が、子どもたちの姿としてどの程度達成されたかを評価します。

(例)「『進級への期待を持つ』というねらいに対し、2歳児クラスとの合同保育では、初めは戸惑う姿も見られたが、後半は年上児の真似をして楽しむ様子が多く見られた。特に〇〇くんは、自分から2歳児に近づいていく場面もあり、期待感が育まれてきていると感じる。」 - 保育者の自己評価:ねらいを達成するために、自分の援助や環境構成が適切だったかを評価します。

(例)「ひな祭りの由来を伝えようとしたが、1歳児には少し内容が難しかったようだ。しかし、ひな人形を自由に観察できる環境を構成したことで、行事の雰囲気に親しむという点ではねらいを達成できたように思う。来年度は、より簡単な言葉やペープサートを用いるなどの工夫が必要だ。」

「できなかったこと」から学ぶ

反省では、「できたこと」だけでなく「できなかったこと」「課題として残ったこと」を明確にすることが非常に重要です。例えば、「友だちとのおもちゃの取り合いで、うまく仲立ちができない場面があった」「個々の排泄のタイミングを把握しきれず、失敗させてしまうことがあった」など、具体的な課題を挙げることで、次に行うべき援助が明確になります。

これらの評価を職員間で共有し、多角的な視点で話し合うことで、より客観的で深い振り返りが可能になります。3月の反省は、1年間の保育の総括であると同時に、4月から始まる新しい年度の保育をより良いものにするための、貴重な第一歩となるのです。

充実した1歳児の月案(3月)の総括

解説した1歳児クラスの3月の月案作成における重要なポイントはこの通りです。

- 3月のねらいは進級への期待感と自分でやろうとする意欲を支えることが柱

- 養護の基本は生命の保持と情緒の安定であり両輪で考える

- 生命の保持では寒暖差への配慮や感染症対策が重要

- 情緒の安定では子どもの気持ちの受容と自己肯定感の育成が鍵

- 教育内容は5領域の視点でバランス良く計画する

- 2歳児クラスとの合同保育は進級への期待感を高めるのに有効

- 自分のマークがついたロッカーなど物理的環境も進級を意識して整える

- 言葉かけでは子どもの気持ちの代弁と行動の言語化を心がける

- 健康な体作りには十分な休息と活発な戸外遊びが欠かせない

- 食育では食べる楽しさを感じられる経験を重視する

- 家庭との連携では日々の具体的なエピソードの共有が信頼関係を築く

- 個人案では一人ひとりの発達と個性に合わせたきめ細やかな配慮を記述する

- 個人案は次年度への大切な引継ぎ資料となる

- 反省は子どもの姿と保育者の援助の両面から客観的に行う

- 評価を職員間で共有し次月の計画へ活かすことが保育の質を高める

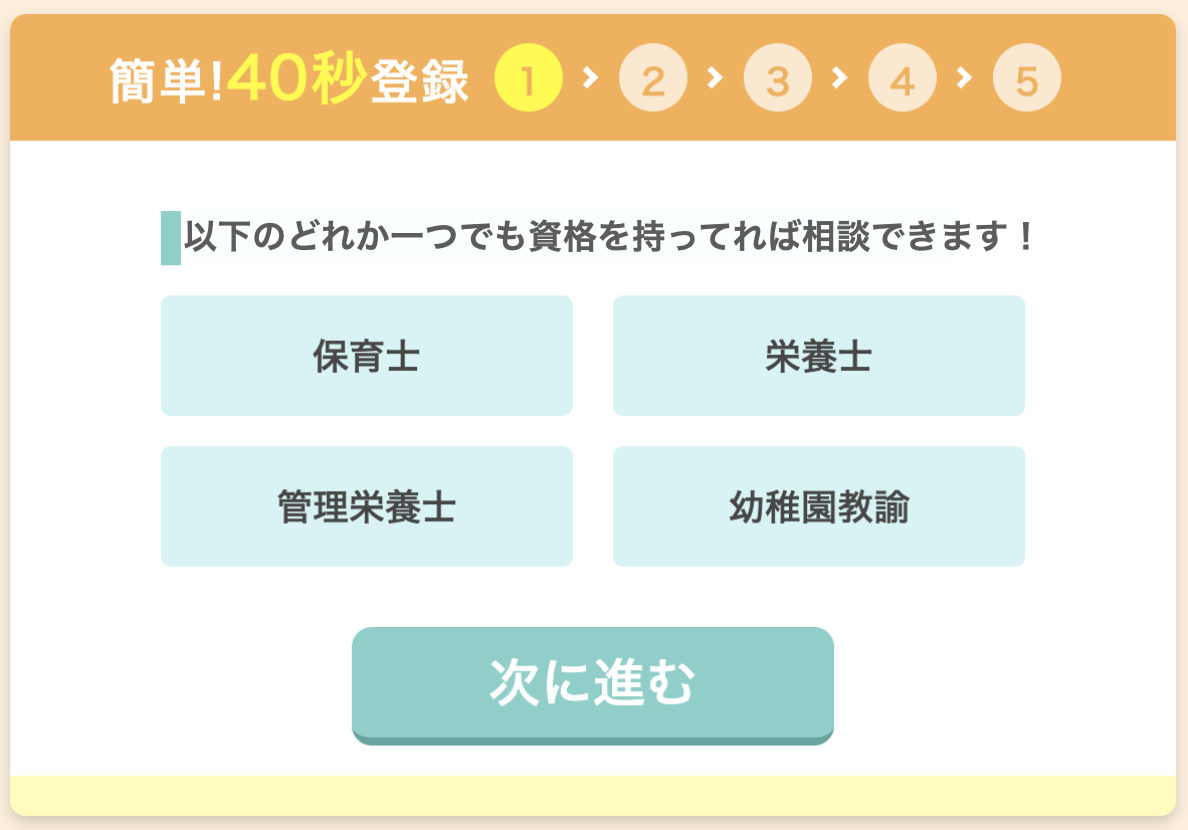

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?