0歳児2月月案の作成ポイントと注意点を解説 !環境構成の工夫とは

2月の0歳児クラスでは、寒さが厳しくなり、室内で過ごす時間が増える時期です。そのため、0歳児2月月案を作成する際には、季節や子どもの発達状況を踏まえたねらいを立てることが重要になります。また、進級を控えたこの時期は、人間関係の形成や家庭との連携も欠かせません。しかし、どのように計画を立てればよいのか悩む保育者の方も多いのではないでしょうか。

こういったことで悩んでいませんか?

- 0歳児 2月 月案のねらいをどのように設定すればよいかわからない

- 室内遊びが中心になるが、適した環境の作り方がわからない

- 家庭との連携を深めるための具体的な方法を知りたい

- 子ども同士の関わりを促すための人間関係のサポート方法が知りたい

- 2月の遊びをどのように工夫すれば、子どもが楽しめるか悩んでいる

- 食育を0歳児の保育にどのように取り入れるべきかわからない

- 月案の反省を効果的に書くポイントが知りたい

- 保護者支援の方法や、保護者への伝え方に困っている

そこで、0歳児2月月案を作成する際のポイントや、ねらいの立て方、環境構成の工夫などを詳しく解説します。さらに、進級を見据えた人間関係のサポート方法や、家庭との連携の強化、冬場におすすめの遊びや食育の取り入れ方についても紹介します。

0歳児2月月案の作成ポイントと注意点

0歳児2月 月案のねらいの立て方

0歳児の2月の月案を作成する際には、子どもの発達段階や季節の変化を考慮しながら、具体的なねらいを設定することが重要です。2月は寒さが厳しく、室内で過ごす時間が増えるため、遊びの幅を広げながら子どもの興味を引き出す工夫が求められます。また、年度末が近づき、次のクラスへ進級する準備として、生活習慣の定着や他児との関わりを深めることも意識する必要があります。

ねらいを設定する際には、まず「養護」と「教育」の視点を持つことが大切です。養護のねらいとしては、寒い季節を健康に過ごせるようにすることが挙げられます。例えば、「体調の変化に注意し、快適に過ごせる環境を整える」や「衣類の調整を通じて寒暖差を和らげる」といった具体的な視点が重要です。これにより、保育者が意識的に子どもの体調を観察し、適切な対応を取ることができます。

一方で、教育的なねらいでは、子どもの興味関心に沿った活動を展開しながら、成長を促すことが求められます。例えば、「つかまり立ちや伝い歩きを通じて、自ら移動する喜びを感じる」「保育者との触れ合い遊びを通して、言葉のやりとりを楽しむ」といったねらいを設定することで、発達をサポートできます。また、節分やバレンタインデーといった季節の行事を取り入れ、行事を楽しむ経験を積むことも大切です。

0歳児2月 月案の環境構成の工夫

2月は寒さが続き、室内遊びの機会が増える時期です。そのため、子どもが安全に活動できるよう、室内環境を工夫することが求められます。0歳児クラスでは、まだ歩行が不安定な子どもも多く、転倒を防ぐために広いスペースを確保しながら、マットやクッションなどを活用して安全に配慮することが大切です。

特に、運動量が減りがちな冬場には、身体を動かせる環境を整えることがポイントになります。例えば、トンネル遊びやマット運動を取り入れることで、ハイハイやつかまり立ちの練習を促すことができます。また、部屋の一角にクッションやソフトブロックを設置することで、自由に探索できるスペースを確保することも有効です。こうした工夫により、室内でも十分に身体を動かしながら遊べる環境が整います。

さらに、感染症対策として、換気や消毒の徹底も欠かせません。冬場は特に風邪やインフルエンザなどの感染症が流行しやすいため、定期的に換気を行い、室内の湿度を適切に保つことが重要です。また、おもちゃや遊具の消毒をこまめに行い、子どもたちが安心して遊べる環境を作ることも必要です。

加えて、季節感を感じられる環境作りもポイントになります。例えば、壁面に雪や冬の動物の装飾を施したり、節分の豆まきにちなんだイラストを掲示したりすることで、子どもたちが視覚的にも季節を感じられるように工夫できます。

0歳児2月 月案の人間関係を育む関わり

0歳児クラスでは、人との関わりを通じて情緒が安定し、信頼関係を築いていくことが重要なテーマとなります。2月は寒さの影響で室内遊びが増えるため、保育者や他児との関わりを深める機会を意識的に作ることが求められます。また、年度の後半にあたる時期であり、進級を見据えて新しい環境や人に慣れる練習を始めるのもよいでしょう。

まず、保育者との関わりでは、安心感を持たせることが最優先です。保育者が積極的にスキンシップを取ることで、子どもは心を落ち着けることができます。例えば、食事や着替えの際に声をかけながら進めることで、子どもは保育者の存在を意識し、安心して過ごすことができるでしょう。また、「いないいないばあ」などの遊びを通して、言葉のやりとりを楽しむ機会を増やすことも大切です。

次に、他児との関わりを促すための工夫も必要です。0歳児はまだ一緒に遊ぶというよりも、並行遊び(同じ空間で個々に遊ぶ)を楽しむ段階ですが、保育者が仲立ちをすることで、少しずつ他児との関わりを深めることができます。例えば、おもちゃを共有する場面では、「○○ちゃんも持ってるね」「一緒にカシャカシャ鳴らそう」といった声かけをすることで、自然に他児の存在を意識するようになります。

また、季節の行事を活用して人間関係を育むこともできます。2月には節分の豆まきやバレンタインデーなどがありますが、これらの行事を取り入れることで、他児と一緒に楽しむ経験を積むことができます。例えば、豆まきではボールを使って的当て遊びをすることで、遊びの中で関わりを持つ機会を増やせます。

0歳児2月 月案 家庭との連携のポイント

2月は寒さが厳しく、体調を崩しやすい時期であるため、家庭との連携を強化することが特に重要になります。0歳児は自己表現がまだ十分ではなく、体調の変化を自分で伝えることができません。そのため、園と家庭が密に情報共有を行い、子どもの健康状態を把握しながら適切な対応を取ることが求められます。また、進級を控えた時期でもあるため、家庭と協力しながら生活習慣の見直しを進めることも大切です。

家庭との連携をスムーズに行うためには、まず日々の健康管理に関する情報共有を徹底することがポイントとなります。例えば、園では「朝の健康チェック」で体調が普段と違う場合には、すぐに保護者に伝えるようにします。また、保護者からも、家庭での睡眠状況や食欲、便の状態などを連絡してもらうことで、園でのケアに役立てることができます。この際、連絡帳やアプリを活用し、短時間で必要な情報をやり取りできる仕組みを整えることが効果的です。

また、感染症対策も家庭との連携が必要な項目です。冬場はインフルエンザや胃腸炎などが流行しやすく、園内での感染拡大を防ぐために、家庭でも手洗いや換気、適切な服装による体温調節などを心がけてもらうことが重要です。そのため、園側から感染症予防に関する注意喚起をお便りや掲示板で行い、具体的な対策を家庭にも共有するとよいでしょう。

さらに、2月は行事が多いため、家庭との関わりを深める機会を作ることも大切です。例えば、節分の豆まきを園で行う場合、「家庭でも恵方巻きを食べながら方角の話をしてみる」「鬼の絵を描く時間を作る」といった提案を保護者に伝えることで、園と家庭の連携を強めることができます。バレンタインデーには、子どもと一緒に簡単なお菓子を作るなど、家でも楽しめる活動を紹介すると、保護者の関心を引きやすくなります。

0歳児2月 月案 食育を取り入れる方法

0歳児に食育を取り入れる際には、「食べることの楽しさを感じる経験を積むこと」が大切なポイントになります。2月は寒さが続き、体調を崩しやすい時期であるため、栄養バランスの取れた食事を意識することも重要です。また、0歳児は離乳食から幼児食へと移行する過程にあるため、スプーンやフォークの使い方、食事のマナーなども少しずつ学んでいく時期です。こうした点を踏まえ、2月の月案では、子どもが食事に関心を持ち、楽しめるような工夫を取り入れる必要があります。

まず、0歳児の食育では、保育者が食べる様子を見せることが効果的です。例えば、給食の時間に保育者が「美味しいね」「あたたかいね」と言葉を添えながら食べる姿を見せることで、子どもも興味を持ちやすくなります。また、食材に触れる機会を増やすことで、五感を使った食の経験を積むことができます。例えば、節分の時期には大豆に触れたり、バレンタインにちなんでココア風味のお菓子を作ったりすることで、食べ物に親しむ機会を作ることができます。

さらに、スプーンやフォークに興味を持ち始める子どもも増えるため、自分で食べる練習を促すことも重要です。この時期はまだ上手に使えないことが多いため、「スプーンを持ってみる」「フォークで食材を刺してみる」といった小さな成功体験を積み重ねることがポイントになります。保育者がさりげなくサポートしながら、「自分で食べられた!」という達成感を味わえるようにしましょう。

また、食材の温度や触感を感じられる機会を作ることも大切です。例えば、温かいスープを飲んだときに「あたたかいね」と伝えたり、ヨーグルトやゼリーを食べる際に「つめたいね」と声をかけたりすることで、食材の特徴を意識するきっかけになります。こうした経験を通じて、食への興味を深めることができます。

0歳児2月月案の振り返りと評価のコツ

0歳児2月 月案 反省を書く際のポイント

2月の月案を振り返る際には、単なる出来事の羅列ではなく、保育の成果や課題を明確にし、次月の計画へとつなげる視点を持つことが重要です。0歳児は個々の発達スピードが異なり、特にこの時期は運動機能や言葉の発達が著しく変化します。そのため、子どもの成長の様子や、保育環境の工夫がどのように影響を与えたのかを具体的に記録することが大切です。

まず、反省を書く際のポイントとして、「子どもの変化」「保育の取り組み」「課題」の3点を意識すると、より分かりやすい内容になります。例えば、「つかまり立ちをする子どもが増えたため、室内環境を見直した」といった変化を具体的に示し、それに対してどのような保育を行ったのかを振り返ります。そして、「安全対策としてマットを追加したが、スペースが狭くなり自由に動き回る時間が減った」といった課題を明確にすることで、次の改善策を考えやすくなります。

また、保育者の関わり方についても反省を記載すると、次月の保育に活かしやすくなります。例えば、「子ども同士の関わりを増やすために、保育者が積極的に仲立ちをしたが、まだ一人遊びの段階の子も多く、関わりを強要しないよう配慮が必要だった」といった振り返りを記録することで、3月の計画をより具体的に立てることができます。

さらに、行事の振り返りも大切な要素の一つです。2月には節分やバレンタインデーといったイベントがありましたが、子どもたちがどのように反応し、楽しめたのかを評価することが必要です。「節分の豆まきを新聞紙ボールで行ったが、鬼の登場を怖がる子が多かったため、来年は鬼のデザインを変えるなどの工夫が必要」といった具体的な反省を記録すると、来年の行事準備に役立ちます。

0歳児2月 遊びの具体例と工夫

2月の遊びは、寒さの影響で室内遊びが中心となるため、子どもが飽きずに楽しめるように工夫することが大切です。また、0歳児は月齢によって発達段階が異なるため、それぞれの子どもに合った遊びを取り入れることが求められます。

まず、運動を促す遊びとして「トンネルくぐり」や「マット遊び」が効果的です。例えば、マットを並べて緩やかな坂道を作り、ハイハイやつかまり立ちを促す環境を整えます。これにより、子どもは楽しみながら体を動かし、バランス感覚を養うことができます。また、トンネルを設置して探索遊びを取り入れると、自分で移動する楽しさを味わうことができるでしょう。

次に、指先を使う遊びとして「シール貼り」や「ぽっとん落とし」がおすすめです。シール貼りでは、大きめのシールを用意し、台紙に貼ることで指先の器用さを養います。一方、ぽっとん落としでは、ペットボトルのキャップや大きめのビーズを穴の開いた箱に入れることで、集中力を高めることができます。

また、言葉の発達を促す遊びとして「音の出るおもちゃ遊び」や「手遊び歌」も効果的です。例えば、楽器のような音が出るおもちゃを使い、子どもが自分で鳴らして楽しめる環境を作ると、音への興味を引き出すことができます。さらに、「いないいないばあ」や「手をたたきましょう」などの手遊び歌を取り入れることで、保育者との関わりを楽しみながら、簡単な言葉のやりとりを経験できます。

0歳児2月 月案 保護者支援の方法

2月の保護者支援では、寒さによる体調管理や感染症対策、進級に向けた準備など、さまざまな側面でのサポートが求められます。0歳児の子どもは自分で体調の変化を伝えることができないため、園と家庭がしっかりと連携しながら、適切なケアを行うことが大切です。

まず、体調管理のサポートとして、園での健康観察を強化し、保護者に日々の様子を細かく伝えることが重要です。例えば、「今日は食事の進みがゆっくりだった」「午睡の途中で何度か目を覚ました」など、ちょっとした変化も伝えることで、家庭でも健康状態に注意しやすくなります。また、保護者からも朝の体調の情報を共有してもらうことで、園での過ごし方を調整することができます。

次に、感染症対策に関する情報提供も大切な支援の一つです。冬場は風邪やインフルエンザ、胃腸炎などが流行しやすいため、家庭でも手洗いやうがいの習慣を徹底できるよう、園から具体的なアドバイスを提供するとよいでしょう。例えば、「園ではこまめに換気を行っています」「おもちゃの消毒を毎日実施しています」といった取り組みを保護者に伝えることで、安心感を持ってもらいやすくなります。

さらに、進級に向けたサポートとして、新しいクラスへのスムーズな移行を意識した関わりを提案することも重要です。例えば、「少しずつ1歳児クラスの部屋に慣れる時間を作る」「家庭でも簡単な身支度の練習を始める」といったアドバイスを行うことで、進級後の環境変化への適応を促すことができます。

0歳児2月 月案 泣きの姿と対応策

0歳児クラスでは、泣くことが子どもにとっての大切な自己表現の一つです。特に2月は、気温の変化や感染症の流行、進級が近づくことによる環境の変化など、子どもが不安を感じやすい要素が多い時期でもあります。そのため、保育者は子どもが泣く理由を見極め、適切に対応することが求められます。

2月の0歳児は、身体の発達が進み、ハイハイやつかまり立ち、伝い歩きができる子が増える時期です。しかし、思い通りに動けないことや、保育者や他児との関わりが増えることによって、フラストレーションを感じる場面も出てきます。例えば、「おもちゃを取りたくても届かない」「保育者の注意が別の子に向いている」といった状況で泣いてしまうことがあります。このような場合は、子どもの気持ちに共感しながら、「○○が欲しいんだね」「今から持ってこようね」と声をかけ、できるだけ子どもが納得できるように対応することが大切です。

また、寒さが厳しくなる時期は、体調の変化による泣きも増えます。鼻が詰まって呼吸しづらい、手足が冷たくて不快を感じるといったことが原因で泣くこともあります。こうした場合、子どもの体温や顔色を確認し、衣類の調整を行うことで快適な環境を整えることが重要です。特に、午睡時の室温や湿度には注意し、快適に眠れる環境を確保することが必要になります。

さらに、進級に向けた不安から泣くこともあります。進級を控えたこの時期は、クラスの環境が少しずつ変わることで、不安を感じる子どもも増えます。例えば、新しい保育者や異年齢の子どもと関わる機会が増えることに戸惑う子もいるでしょう。このような場合は、焦らずに子どもが安心できる保育者との関わりを重視しながら、少しずつ環境の変化に慣れていけるような工夫をすることが大切です。

このように、2月の0歳児の泣きの姿には、「発達による欲求不満」「体調の変化」「環境の変化」による要因が考えられます。それぞれの状況に応じた適切な対応をすることで、子どもが安心して過ごせる環境を作ることができます。

健康・安全面での配慮と注意点

2月は寒さが続く時期であり、健康・安全面において特に注意を払う必要があります。0歳児はまだ体温調節が未熟なため、保育環境の温度や湿度を適切に管理し、体調を崩さないようにすることが求められます。また、感染症が流行しやすい時期でもあるため、日々の体調管理や衛生対策を徹底することが重要です。

まず、体温調節のために、子どもの衣類の調整を適宜行うことが大切です。室内では動きやすい薄手の服を基本とし、必要に応じてカーディガンやスリーパーなどを活用して体温管理をします。また、外遊びの際には、防寒着を着用させるだけでなく、長時間の外遊びを控え、こまめに室内に戻る時間を設けることで、冷えすぎを防ぐことができます。

次に、感染症対策として、換気や消毒の徹底が必要になります。特に、インフルエンザや胃腸炎などが流行する時期であるため、保育室の換気を定期的に行い、加湿器を使用して適度な湿度を保つことが効果的です。また、おもちゃや遊具の消毒もこまめに行い、子ども同士の接触による感染を防ぐ工夫をしましょう。さらに、保育者自身の手洗いやマスクの着用も徹底し、子どもに感染させないよう注意することが求められます。

さらに、安全面では、室内遊びが増えることによる事故を防ぐ対策も必要です。特に、歩き始めたばかりの子どもは転倒しやすいため、滑りにくい床マットを敷いたり、家具の角を保護するなどの安全対策を行います。また、玩具の誤飲事故にも注意が必要です。小さな部品が付いたおもちゃは使用を避け、遊びの最中に口に入れやすいものがないかを確認することが大切です。

2月の行事やイベントの取り入れ方

2月は、節分やバレンタインデーといった季節の行事があり、これらを保育に取り入れることで、子どもたちに楽しい経験を提供できます。0歳児の場合は、行事を通じて「季節を感じる」「保育者や友だちと一緒に楽しむ」といった体験を積むことが大切です。そのため、活動内容は難しいものではなく、簡単で安心して取り組めるものを選ぶことがポイントになります。

まず、節分の豆まきについては、0歳児には本物の豆ではなく、新聞紙や布製のボールを使った遊びとして取り入れるとよいでしょう。鬼のお面をつけた保育者が登場することで、子どもたちは驚いたり、興味を持ったりしますが、中には怖がって泣いてしまう子もいます。そのため、あらかじめ鬼の姿を見せながら、「大丈夫だよ」「一緒に投げてみよう」と安心感を与える声かけをすることが大切です。また、鬼のイラストが描かれた的にボールを投げる遊びにするなど、楽しみながら参加できる工夫をするとよいでしょう。

次に、バレンタインデーでは、子どもたちが簡単に楽しめる制作活動を取り入れることができます。例えば、ハートの形に切った画用紙に指スタンプを押して模様を作る活動は、指先の発達を促しながら、楽しんで参加できる遊びです。また、保護者へのプレゼントとして、子どもの手形や足形を使ったカードを作るのもおすすめです。

0歳児2月月案の作成ポイントと注意点

記事のポイントをまとめました。

- 2月は寒さが厳しく、室内遊びの充実が求められる

- 養護のねらいは、健康管理と快適な環境づくりを重視する

- 教育のねらいとして、体を動かす楽しさや言葉のやりとりを促す

- 節分やバレンタインデーなどの行事を取り入れ、季節を感じられる機会を作る

- 室内環境は、安全性を確保しながら探索活動を促す工夫が必要

- 感染症対策として、換気や消毒の徹底を行う

- 人間関係を育むために、保育者とのスキンシップを大切にする

- 他児との関わりは並行遊びを基本とし、保育者が仲立ちする

- 家庭との連携では、健康管理や進級準備の情報共有を強化する

- 食育では、食材に触れる機会を増やし、食べる楽しさを伝える

- 反省を書く際は、子どもの成長や保育の工夫を具体的に記録する

- 体を動かす遊び、指先を使う遊び、言葉の発達を促す遊びをバランスよく取り入れる

- 泣きの姿に対しては、共感しながら適切に対応することが重要

- 健康・安全面では、衣類の調整や転倒防止策を徹底する

- 行事を楽しめるよう、子どもが安心できる内容に工夫する

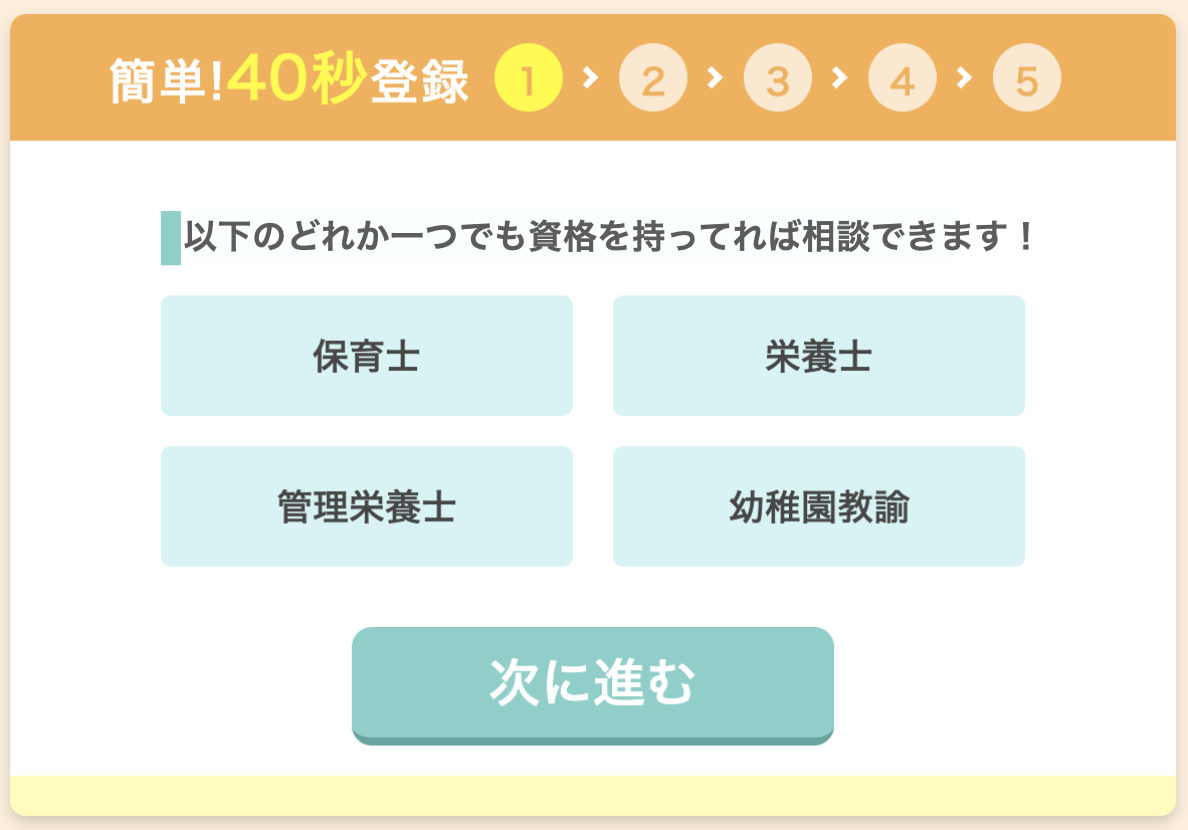

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?