0歳児3月月案で押さえたい保育の計画と工夫

年度末を迎える3月は、0歳児クラスにとって進級準備が本格化する大切な時期です。保育士の皆さんにとっても、子どもたちが安心して1歳児クラスへ移行できるよう、「0歳児3月月案」の立案は大きな役割を担います。この時期は生活リズムや信頼関係が安定してくる一方で、新たな環境への不安も生じやすく、丁寧な支援と段階的な配慮が求められます。

そこで、0歳児3月月案について、進級を見据えた「月案ねらい」や、「個人案」を含む一人ひとりに合った支援方法を詳しくご紹介します。また、「食育」「5領域」など、保育所保育指針に基づいた活動や、「遊び」における季節感を取り入れた工夫についても解説。加えて、「環境構成」や「家庭との連携」といった日々の保育を支える基盤も取り上げています。

さらに、月末に活かす「月案の反省」の視点や、「予想される子どもの姿」にも触れ、より実践的な月案作成をサポートします。初めて月案を作成する方にもわかりやすいよう、具体的な内容とポイントを押さえながら、3月の保育計画づくりを丁寧にナビゲートしていきます。

0歳児3月月案|進級に向けた保育計画の立て方

0歳児3月月案のねらいと保育目標を考える

0歳児クラスにおける3月の月案では、進級を見据えた準備が保育目標の中心となります。つまり、4月から1歳児クラスへと進む子どもたちが、新しい環境にスムーズに移行できるよう、心身の安定と自立への一歩を丁寧に支えることがねらいです。

この時期の0歳児は、保育園生活にもすっかり慣れ、安心できる人間関係や生活リズムが形成されています。そこで大切になるのが、「今の安心」を維持しつつ、「次の段階」へ向かう準備を無理のないペースで進めていくことです。例えば、身の回りのことに少しずつ自分で取り組む姿が見られるようになってきた場合、その行動に共感し、言葉を添えながら成功体験を積ませることで、子どもの自信につながります。

また、異年齢児との関わりを持つことも3月の重要な活動です。1歳児クラスの保育室に遊びに行ったり、年上の子どもと簡単なやり取りを経験したりする中で、新しい場所や人に慣れていく機会を設けることが、安心感と期待感のバランスを育てるポイントとなります。

一方で、進級にともなう環境の変化は、子どもにとって大きなストレスとなることもあります。保育者は、子ども一人ひとりの不安な気持ちに寄り添いながら、「できたね」「がんばってるね」と声をかけ、安心してチャレンジできる雰囲気づくりに努めることが求められます。

3月に予想される0歳児の子どもの姿とは

3月の0歳児は、年度の終わりという節目を迎え、心身ともに大きな成長が見られる時期です。多くの子どもが自我の芽生えを経験し、自分の意思を行動や簡単な言葉で表すようになります。

具体的には、「じぶんでやりたい」という気持ちが強くなり、保育者が手伝おうとすると手を振り払うような仕草が見られることがあります。こうした姿は、自立心の育ちの一環であり、保育者はその意欲を大切にしながら、必要に応じて適切なサポートを行うことが求められます。たとえば、ズボンの履き口を少し折り返してあげるだけで、「自分で履けた!」という満足感につながることもあります。

また、他児への関心が高まる時期でもあります。お友だちの名前を呼んだり、玩具を渡して一緒に遊ぼうとする姿が見られる一方で、玩具の取り合いからトラブルが起こる場面も増えてきます。このようなときは、保育者が子ども同士のやり取りに寄り添い、「貸してって言ってみようね」「順番に使おうね」と伝えながら、言葉や気持ちの表現を丁寧に導くことが重要です。

さらに、春の陽気に誘われて戸外遊びの機会が増えるため、探索行動も活発になります。草花に触れたり、虫に興味を持ったりする様子からは、自然への関心の高まりが感じられます。これは、感性や好奇心の発達にとって貴重な経験となりますが、同時に転倒や誤飲などのリスクもあるため、安全面の配慮は欠かせません。

個別に対応する0歳児3月月案個人案の工夫

0歳児クラスの3月月案において個人案を立てる際は、「一人ひとりの発達段階を丁寧に見極めること」が最も重要です。特に0歳児は月齢差や発達の個人差が大きいため、全体計画とは別に、子どもそれぞれの姿に合わせた個別対応が欠かせません。

例えば、まだ歩行が不安定な子もいれば、すでに活発に走り回っている子もいます。それぞれの身体発達に応じて、遊びの環境を調整したり、関わり方を変えたりすることで、無理なくその子らしい成長を促すことができます。歩行が安定していない子には、つかまり立ちができるコーナーを整える、安定した床材の上で遊ばせるなど、安心して挑戦できる環境が大切です。

言葉の発達においても差が出やすい時期です。まだ喃語が中心の子もいれば、二語文に近い表現をする子もいます。それぞれの表現方法を尊重しながら、「うんうん、そうなんだね」としっかりと応答することで、言葉への興味を育てる支援につながります。

また、個人案では保護者との連携も欠かせません。家庭での様子や関心ごとを保育に取り入れることで、子どもにとって安心できる橋渡しとなります。たとえば、家庭で「靴を自分で履きたがる」と聞いた場合は、園でもその挑戦を見守る機会を増やすことができます。

ただし、個人案を作成する上での注意点として、あまりに細かく設定しすぎると、保育現場での実行が難しくなってしまうことがあります。ある程度の柔軟性を持ちつつ、その子に合った支援の方向性を明確にすることが、実践しやすく効果的な個人案となります。

5領域に基づく0歳児3月の活動内容とは

0歳児の3月における活動内容は、子どもたちの発達段階を意識しながら、保育所保育指針で示されている「5つの領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)」に基づいてバランス良く構成することが大切です。この5領域は、幼児期に必要な育ちを多面的に支えるための指針であり、月案作成時の重要な基盤となります。

まず「健康」の領域では、歩行が安定してきた子どもたちが、戸外で十分に体を動かす機会をもつことが中心になります。春の気配を感じる季節だからこそ、天気のよい日は積極的に外へ出かけ、体力を育むだけでなく、季節の変化を肌で感じる経験を提供することが望まれます。加えて、気温の変化が大きい時期なので、こまめな衣服調整や体調のチェックも欠かせません。

次に「人間関係」の領域では、保育者との信頼関係を土台に、他児との関わりを少しずつ広げていく活動が効果的です。例えば、ままごとや積み木遊びの中で、自然に友だちと関わる機会が生まれるような場を設けます。この時期は玩具の取り合いやトラブルも増えてくるため、保育者がその場に入り、簡単な言葉やジェスチャーで気持ちを伝える方法を示していくことも重要です。

「環境」の領域では、春の自然に触れる体験が中心になります。散歩を通して草花を見たり、小さな虫に気づいたりする中で、子どもたちの感性が育ちます。また、日々の保育室内でも、見慣れた環境を少し変えて季節感を演出したり、新しい遊具を加えたりすることで、子どもたちの探索意欲を引き出す工夫が求められます。

「言葉」の領域においては、保育者とのやりとりや絵本の読み聞かせを通じて、子どもが言葉に親しむ時間を大切にします。子どもたちはまだ多くを話せないかもしれませんが、保育者の話す言葉をしっかり聞き取り、模倣しようとする姿が見られるようになります。日常の中で「これなあに?」「ありがとうしようね」といったやさしい言葉を繰り返し使うことで、言葉の理解と発語を自然に促すことができます。

最後に「表現」の領域では、歌や手遊び、簡単な製作活動を通して、子どもの感情やイメージを表す力を育みます。たとえば、ひな祭りをテーマにした製作では、色紙をちぎったり、のりを使ったりと、指先を使った表現の幅が広がります。表現の過程を楽しむことを第一に、作品の完成度ではなく、活動そのものに充実感を持たせることが大切です。

環境構成と保育者の配慮で安心を支える

0歳児にとって「安心できる環境」は、日々の生活や遊びを通して成長するうえでの土台となります。とくに3月は進級を控えた時期であり、子どもたちの心が揺れ動きやすくなるため、環境構成と保育者の関わりにはより一層の配慮が求められます。

この時期の環境づくりでは、「見通しが持てること」「やってみたいと思えること」「自分でできたという達成感が得られること」を重視する必要があります。たとえば、保育室内に「お着替えコーナー」や「絵本コーナー」などの明確な場所を設けることで、子どもは次に何をするのかを理解しやすくなります。環境が整っていることで、子どもは不安を感じにくくなり、日々の生活にも安心して取り組めるようになります。

また、保育者の姿勢や言葉かけも重要な要素です。3月になると「自分でやりたい」「でもできなくて悔しい」といった複雑な気持ちを抱く子どもも増えてきます。そのような場面では、すぐに手を出すのではなく、まずは見守り、子どもの気持ちを受け止めたうえで、「やってみようか」「少しだけ手伝ってもいいかな?」と声をかけることが大切です。このような応答的な関わりは、子どもの自尊心や自己肯定感を育てるうえでも効果的です。

さらに、活動スペースの広さや安全性も配慮すべきポイントです。動きが活発になってくる子どもたちに対しては、ぶつかり合いが起こらないよう十分なスペースを確保する必要があります。マットや柔らかい素材のクッションを使い、万が一の転倒時にも安心できる環境を整えておくことが望ましいでしょう。

また、進級に向けては新しい保育室や保育者に慣れておくことも大切です。このために「交流保育」や「一時的な保育者交代」などの工夫を行うことで、新しい環境への不安を軽減し、自然な移行ができるようサポートします。

0歳児3月月案|実践に役立つポイントと注意点

家庭との連携を深める0歳児3月月案の考え方

0歳児の3月月案において、家庭との連携は非常に重要な要素です。年度末に差し掛かるこの時期は、子どもの成長や進級に向けての変化が多く、園と家庭が情報を共有し合いながら子どもを見守っていく必要があります。保育園での姿だけでなく、家庭での様子も合わせて理解することで、子ども一人ひとりに寄り添った保育が実現します。

このとき、ただ連絡帳に出来事を記すだけでは不十分な場合もあります。保護者が気軽に相談しやすい雰囲気づくりを意識し、送迎時のちょっとした会話の中でも、子どもの表情や取り組みをポジティブな言葉で伝えることが効果的です。例えば、「今日はAくんが自分からスプーンを持って食べていましたよ」といった具体的なエピソードを伝えるだけで、保護者は安心感を持ちやすくなります。

また、3月は進級に向けた準備期間でもあるため、保護者の不安や疑問にも丁寧に向き合うことが求められます。1歳児クラスではどのような生活になるのか、何を準備すればいいのかなど、具体的なイメージを持てるように園から積極的に情報を発信していくことが大切です。進級説明会や個別面談などの機会を活用し、園の考えや進級後の生活リズムについて明確に伝えていくことで、家庭の不安も軽減されます。

一方で、保護者によっては仕事や育児に忙しく、園とのやりとりが十分に取れないケースもあるかもしれません。その場合は、紙のやりとりだけでなく、アプリや写真掲示などを活用して、視覚的に子どもの姿が伝わるよう工夫するとよいでしょう。

食育を通して育てる0歳児3月月案の工夫

3月の0歳児クラスでは、「食べること」への関心や意欲がぐんと高まる時期です。そこで月案においても、食育活動をどのように取り入れるかが重要なテーマになります。単に食事を済ませるのではなく、食を通じた体験や学びを計画的に盛り込むことで、子どもの心と体の育ちを支えることができます。

この時期の食育では、「自分で食べたい」という意欲を大切にした対応が求められます。スプーンを持ちたがる子、手づかみで食べたがる子、それぞれの姿には成長の兆しが現れています。保育者は食べこぼしや時間のかかる場面にもゆったりと関わりながら、「食べるって楽しいね」と感じられる雰囲気をつくることが大切です。

また、行事食を活用した食育も効果的です。3月にはひな祭りや春分など、季節を感じられる行事があるため、それにちなんだ食材やメニューを取り入れることで、食への興味を引き出すことができます。たとえば、ちらし寿司の彩りを見て「これは何の野菜かな?」と問いかけたり、白玉団子をつくる活動を通じて「やわらかいね」「まるいね」と五感を刺激したりするのも、立派な食育の一環です。

さらに、食事の前後の習慣にも注目したいところです。「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶や、手を拭く・口をふくといった身の回りの行動は、0歳児なりに少しずつ覚えていくことが可能です。保育者が見本を見せながら一緒に取り組むことで、生活の流れの中で自然に身についていきます。

一方で、食育を進めるうえでの注意点もあります。アレルギーや離乳食の進み具合など、個々の子どもによって対応が異なるため、保護者との連携を密にして情報を常に共有しておくことが不可欠です。また、無理に食べさせようとするのではなく、子どもが「やってみたい」「食べてみたい」と思えるような雰囲気づくりが優先されるべきです。

3月の食育活動を通して、子どもが「食べること」を楽しみ、意欲を持って関わる体験を重ねることは、将来的な食生活の基盤を築くことにもつながります。月案では、単なる献立表ではなく、こうした発達支援の視点を盛り込んだ記載を意識するとよいでしょう。

春を楽しむ0歳児3月の遊びとそのねらい

3月は寒さが和らぎ、春の兆しが少しずつ感じられる季節です。この時期の0歳児にとって、春の自然や変化に触れながら遊ぶことは、感性や探究心を育てるうえで非常に重要な経験となります。そのため、月案には「春を楽しむ」ことを意識した遊びの計画をしっかりと組み込む必要があります。

まず、戸外遊びは春を感じる絶好の機会です。散歩に出かけることで、風のにおいや日差しの暖かさ、道ばたに咲いた花や虫の動きなど、普段の室内では得られない刺激がたくさんあります。こうした自然とのふれあいは、0歳児の五感を豊かに刺激し、目に見える成長以上に「感じる力」を育てる土台となります。

例えば、公園でしゃがみこんで花をじっと見つめたり、落ち葉を拾って不思議そうに眺めたりする姿は、子どもなりの探究心の現れです。保育者はその姿に共感し、「黄色いお花だね」「カサカサする音がするね」と言葉を添えることで、子どもの気づきを深めるサポートができます。

また、季節の歌や手遊びを取り入れることで、春のイメージをより楽しく身近に感じられるようになります。「ちょうちょ」「はるがきた」といった春をテーマにした歌を保育に取り入れると、子どもたちはメロディに合わせて体を動かしたり、真似したりする中で表現力も養われていきます。

一方で、春先はまだ寒暖差が大きく、体調を崩しやすい時期でもあります。戸外活動の際には服装に注意したり、活動時間を短めに設定したりするなどの健康管理が必要です。また、虫刺されや花粉、誤飲などにも気を配り、安全面の対策を事前にしっかり行うことが求められます。

安全と健康面に配慮した0歳児3月月案の注意点

3月は寒暖差が激しく、気温が安定しない日が続くため、0歳児にとって体調を崩しやすい季節です。さらに、歩行が安定し行動範囲が広がってくる時期でもあり、転倒や接触によるけがのリスクも高まります。したがって、この時期の月案では、安全と健康面への配慮を丁寧に盛り込む必要があります。

まず、健康管理の面では、日々の健康観察をより細かく行うことが求められます。特に朝の視診では、咳や鼻水、発熱といった症状がないか、皮膚の状態や機嫌の変化も含めて丁寧に確認します。登園時には、保護者との会話を通じて家庭での様子も聞き取り、変化を見逃さないことが大切です。

衣服調整にも注意が必要です。春の陽気を感じられる暖かい日もあれば、冬のように冷え込む日もあるため、こまめな脱ぎ着ができるような服装を保護者にも協力してもらいます。園内では、子どもが自分で脱ぎ着に挑戦できるように、着やすい服を選ぶサポートも兼ねていきます。

安全面では、歩けるようになった子どもたちが室内外を活発に動き回るため、事故の予防が欠かせません。部屋のレイアウトを見直し、角のある家具を避けたり、滑りにくいマットを敷いたりして、思わぬケガを防ぐように環境を整えます。また、異年齢との交流が増える中で、おもちゃの誤飲や衝突なども起こりやすくなるため、使用する遊具やスペースに対して年齢に応じた配慮が必要です。

一方で、「やってみたい」という子どもの意欲を尊重しながら、危険を遠ざけることが難しい場面もあるかもしれません。そのようなときは、すぐに制止するのではなく、少し距離をとって見守り、危険が迫ったときだけ適切に介入するという姿勢が求められます。これにより、安全性を確保しながら、自立心や判断力を育むことにもつながります。

月末に活かす0歳児3月月案の反省と評価の視点

年度の締めくくりとなる3月は、保育の総まとめを行う重要な時期です。そのため、月末にはこれまでの保育実践を振り返り、次年度につながる評価と反省を行うことが欠かせません。特に0歳児は個人差が大きいため、一人ひとりの成長を丁寧に見極める視点が必要です。

反省を行う際には、「できたこと」や「うまくいかなかったこと」を単に列挙するのではなく、その背景にある要因を考察することが重要です。たとえば、「子ども同士のやりとりが増えた」という変化が見られた場合でも、それが保育者の関わりによって促されたのか、環境構成の工夫が功を奏したのかといった点まで掘り下げることで、次への具体的な改善につながります。

評価の視点としては、保育者の関わり方、環境の整え方、家庭との連携の仕方など、多角的に見ることが求められます。また、当初のねらいと照らし合わせて、どの程度実現できたのかを検討することも忘れてはなりません。たとえば、「身の回りのことを自分でやろうとする気持ちを育てる」というねらいに対して、子どもたちの行動にどのような変化があったのかを具体的に振り返ることが大切です。

一方で、すべてが計画通りに進まなかった場合も、否定的に捉える必要はありません。保育は子どもの状況に柔軟に対応するものであり、変更や調整が必要になるのは当然のことです。むしろ、そうした変化をどう捉え、どう対応したかを記録しておくことが、保育の質の向上につながります。

さらに、月末の反省や評価は、次年度への引き継ぎ資料としても活用されます。子どもの成長過程や性格、関わり方のコツなどを具体的に記載しておくことで、新しい担任がスムーズに関係を築けるようになります。

スムーズな引き継ぎに向けた職員間の連携方法

0歳児クラスから1歳児クラスへ進級する3月は、子どもだけでなく保育者にとっても変化の多い時期です。その中でも重要となるのが、スムーズな引き継ぎを行うための職員間の連携です。子どもが安心して新しい環境に馴染むためには、現担任と次年度担任の情報共有が欠かせません。

まず基本となるのは、子ども一人ひとりの成長記録や日常の様子を丁寧に書き残すことです。これには、発達の段階、好きな遊び、苦手なこと、友だちとの関わり方、家庭での様子など、多岐にわたる情報が含まれます。形式ばかりにとらわれず、実際のエピソードや保育中の工夫なども加えることで、引き継ぎ資料としての実用性が高まります。

さらに、文字だけの資料では伝わりにくい部分については、直接の対話を通して補うことが効果的です。短時間でもかまわないので、日常的に顔を合わせながら情報を伝え合える場を設けることで、細かなニュアンスや保育者の意図も共有できます。たとえば、「この子は新しい環境が苦手だから、朝の受け入れ時に好きなぬいぐるみをそばに置くと落ち着く」といった、ちょっとしたコツが大きな支えになることもあります。

また、引き継ぎを円滑に進めるためには、全職員が共通の認識を持てるようにすることも大切です。全体での引き継ぎ会議や、クラスを越えた合同保育を実施することで、担任以外の職員も子どもとの関係性を築ける機会を設けると、4月以降の保育がスムーズになります。

一方で、情報の伝達においては、保育者の主観が入りすぎないよう注意も必要です。「この子はわがまま」などの印象的な言葉だけが伝わると、誤解や先入観につながる可能性があります。そのため、「何があったときにどのような反応をするか」という客観的な視点で記述し、事実に基づいた情報をやりとりすることが望まれます。

0歳児3月月案を効果的に進めるための総まとめ

記事のポイントをまとめました。

- 進級に向けて心身の安定と自立を促す計画が必要

- 安心感を保ちながら次の環境への期待感を育てる

- 異年齢児との交流で新しい人間関係に慣れる

- 子どもの「やりたい」気持ちに丁寧に寄り添う

- 玩具の取り合いなど他児との関わりを通じて社会性を学ぶ

- 戸外活動で自然への興味と探索意欲を引き出す

- 月齢や発達段階に応じた個人案の工夫が不可欠

- 食事や着脱など生活習慣への挑戦を見守る

- 5領域に基づいた活動でバランスよく成長を支える

- 安心できる環境構成が情緒の安定につながる

- 保育者の応答的な関わりが自己肯定感を育てる

- 家庭との双方向の連携で子どもへの理解を深める

- 行事食や日常の関わりを通して食育を実践する

- 季節を取り入れた遊びで感性と表現力を育む

- 安全面・健康面の配慮が日々の保育の質を支える

- 評価と反省を次年度の計画や引き継ぎに活かす

- 保育者同士の情報共有がスムーズな進級支援につながる

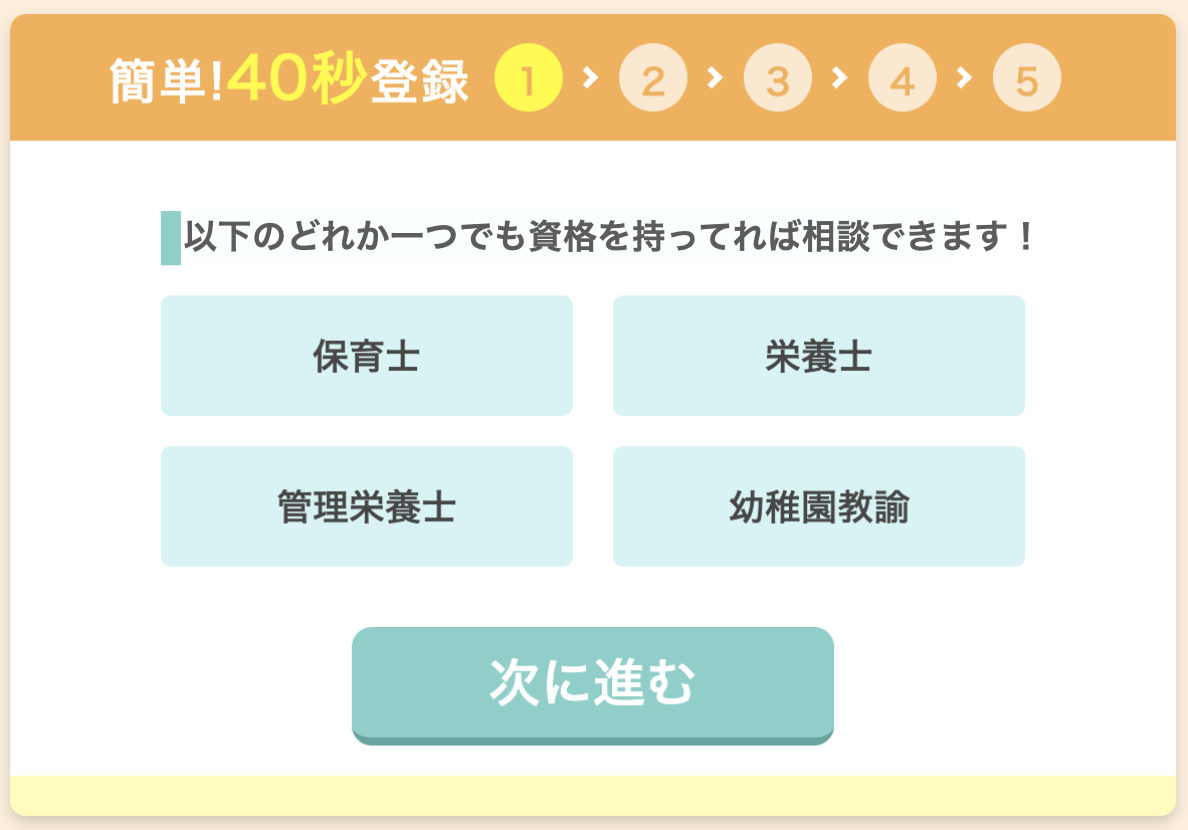

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?