1歳児2月の月案の書き方【文例とポイントをプロが解説】

「1歳児クラスの月案、2月分はどう書こう…」と、頭を悩ませていませんか。進級を意識し始めるこの時期の月案作成は、考えるべきことが多く大変ですよね。

2月の指導計画では、年間計画に基づいたねらいの設定はもちろん、養護の観点から生命の保持と情緒の安定をどう図るかが重要になります。また、教育面では健康、人間関係、環境構成、言葉、表現の五領域をバランス良く取り入れ、個別の子どもの発達に合わせた配慮が不可欠です。さらに、日々の食育の視点や、保護者との家庭との連携を密にし、月末には適切な反省を行って次月へ繋げるサイクルを確立することが求められます。

この記事では、これらの要素を網羅した1歳児向け2月の月案の書き方を、具体的な文例と共に徹底解説します。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

- 1歳児向け2月の月案に必要な基本要素

- 養護と教育における具体的なねらいの立て方

- 家庭との連携や月末の反省で押さえる点

- すぐに使える文例や活動アイデアのヒント

1歳児2月の月案で押さえるべき基本

- 子どもの成長に合わせたねらいの設定

- 養護の柱である生命の保持と情緒の安定

- 教育の土台となる環境構成のポイント

- 健康な体作りと食育への意識

- 人間関係を育む言葉のやり取り

- 子どもの豊かな表現を引き出す遊び

子どもの成長に合わせたねらいの設定

2月の月案作成で最も重要なのが、子どもの実態に即した「ねらい」の設定です。この時期の1歳児は、満2歳に近づき、心身ともに目覚ましい成長を遂げます。歩行が安定し、語彙が増え、「自分でやりたい」という自我が強く芽生えるのが特徴です。

このため、ねらいは「できた」という達成感や自己肯定感を育むことを第一に考えましょう。保育者が何でも先回りして手伝うのではなく、子どもが自分で挑戦する姿を見守り、少しだけ援助する姿勢が求められます。

2月のねらい具体例

- 保育者の真似をして、身の回りのことに自分で挑戦する

- 冬の自然事象(氷、霜、雪など)に興味を持ち、五感を使って遊ぶ

- 簡単な言葉やしぐさで、自分の思いを伝えようとする

- 節分などの行事の雰囲気を楽しみ、季節に関心を持つ

養護の柱である生命の保持と情緒の安定

「養護」とは、子どもの生命を守り、情緒の安定を図る関わりのことです。2月の月案では、この2つの柱を具体的に計画に盛り込む必要があります。

生命の保持:健康と安全の確保

2月は一年で最も寒さが厳しく、感染症が流行しやすい時期です。そのため、子どもの健康と安全を守るための計画は最優先事項となります。具体的には、室温・湿度の調整、こまめな換気、正しい手洗いの習慣づけなどを明記します。

戸外活動の注意点

散歩や外遊びは子どもの心身の発達に不可欠ですが、寒さが厳しい日は無理をしない判断も大切です。路面の凍結や、つららなど冬特有の危険箇所がないか、活動前に必ず確認する体制についても計画に含めましょう。

また、一人ひとりの健康状態(服装の調節、鼻水や咳の有無など)を注意深く観察し、変化があれば速やかに対応できるような配慮も重要です。

情緒の安定:自己肯定感の育成

「自分でやりたい」という気持ちが強くなる一方で、思い通りにいかずに癇癪を起すことも増える時期です。子どもの気持ちを受け止め、「自分でできたね」「挑戦してえらいね」と具体的に褒めることで、子どもの情緒は安定し、自己肯定感が育まれます。

月案には、「子どもの意欲を尊重し、時間がかかっても見守る」「できたことを認め、共感する言葉をかける」といった保育者の関わり方を具体的に記述しましょう。安心して自己主張できる環境こそが、情緒の安定に繋がります。

教育の土台となる環境構成のポイント

「教育」というと難しく聞こえるかもしれませんが、1歳児にとっては「遊びや生活の環境そのものが学びの場」です。子どもが主体的に関われる環境を整える「環境構成」は、2月の月案における重要な要素です。

例えば、「自分でやりたい」気持ちを支えるために、衣類を自分で出し入れしやすいカゴを用意したり、ティッシュを子どもの手の届く場所に置いたりするのも立派な環境構成です。

ポイントは「さりげなさ」です。保育者が指示するのではなく、子どもが自分で発見し、自然と行動したくなるような仕掛けを意識すると、より良い環境構成になりますよ。例えば、トイレの前に動物の足跡シールを貼って、順番待ちの場所を視覚的に示す、といった工夫も効果的です。

また、節分に向けて鬼のお面や豆入れの製作コーナーを設けたり、冬の自然に触れられるよう園庭に氷を作っておいたりと、季節を感じられる環境を整えることも、子どもの興味や探求心を引き出します。

健康な体作りと食育への意識

心身の健康は、すべての活動の基盤です。2月は寒さで室内遊びが増えがちですが、マット運動や巧技台、リズム遊びなどを取り入れ、室内でも十分に体を動かせる活動を計画しましょう。

また、食育も重要なテーマです。スプーンやフォークを使って自分で食べようとする意欲を育てることが中心になります。食器に手を添える、よく噛んで食べるなど、食事のマナーについても、根気強く伝えていく姿勢を月案に記述します。

節分の豆に関する注意

節分行事では豆まきを行いますが、硬い豆やナッツ類は5歳以下の子どもが誤嚥し、窒息するリスクが非常に高いとされています。消費者庁も注意喚起しており、1歳児クラスでは絶対に豆をそのまま使用しないでください。豆の代わりに、紙を丸めたものや大きなボールを使うなどの代替案を計画しましょう。

人間関係を育む言葉のやり取り

人間関係の基礎が作られるこの時期は、他者への関心が高まります。友だちが使っているおもちゃに興味を示したり、真似をしたりする姿が見られるようになります。

しかし、まだ自分の気持ちをうまく言葉で表現できないため、おもちゃの取り合いなどのトラブルも頻繁に起こります。このような時、保育者が「かして」「どうぞ」「ありがとう」といったやり取りを仲立ちし、言葉で気持ちを伝える方法を具体的に示していくことが大切です。

月案には、「子どもの気持ちを代弁し、言葉でのやり取りを促す」「保育者がモデルとなり、簡単な貸し借りの仲立ちをする」といった具体的な援助を記載しましょう。

この時期は、保育者との愛着関係が他者への信頼感の土台となります。一人ひとりに優しく話しかけ、「あなたのことを見ているよ」というメッセージを伝え続けることが、豊かな人間関係の第一歩です。

子どもの豊かな表現を引き出す遊び

表現活動は、感じたことや考えたことを自分なりに表す楽しさを知るための重要な活動です。絵を描く、粘土をこねる、歌に合わせて体を動かすなど、様々な方法があります。

2月の活動としては、節分にちなんだ「鬼のパンツ」の手遊び歌やダンスが人気です。音楽に合わせて体を動かす楽しさを味わうことができます。また、紙皿や絵の具を使った鬼のお面作りも、指先を使う練習と表現活動を兼ねた良い活動です。

重要なのは、上手い・下手で評価しないこと。「赤色を選んだんだね」「ぐるぐる模様が面白いね」など、子どもが試したことや工夫した過程そのものを認め、褒める言葉かけを計画に盛り込みましょう。

1歳児2月の月案で重視したい視点

- 個別の発達に寄り添う援助と配慮

- 園と家庭との連携を深める工夫

- 次の保育に繋がる具体的な反省

- 1歳児2月の月案を成功させるまとめ

個別の発達に寄り添う援助と配慮

前述の通り、1歳児クラスは月齢による発達差が非常に大きいのが特徴です。そのため、クラス全体への計画と同時に、「個別」の子どもの姿を想定した援助や配慮を月案に落とし込む視点が不可欠です。

例えば、同じ「着替え」という活動一つをとっても、子どもによって必要な援助は全く異なります。全員に同じ対応をするのではなく、一人ひとりの発達段階に合わせた関わり方を計画することが、保育の質を高めます。

| 子どもの姿 | 配慮・援助のポイント |

|---|---|

| 歩行がまだ不安定な子 | 手をつないで一緒に歩く、転んでも安全な広いスペースを確保する、無理に長距離を歩かせない |

| 発語が少なく、身振りで伝える子 | 子どもの表情やしぐさを読み取り、「お茶が飲みたいの?」などと言葉にして気持ちを代弁し、安心感を与える |

| 何でも自分でやりたがる子 | 時間がかかっても基本的には見守る。困っている様子が見られたら「ここだけ手伝うね」と声をかけ、一部だけ援助する |

| 特定のおもちゃや場所にこだわる子 | まずはその子の気持ちを十分に満たせるようにする。そのうえで「こっちにも面白いものがあるよ」と興味を広げる声かけを試みる |

月案の「個別の配慮」欄には、このように具体的な子どもの姿を想定して、どのような援助を行うかを記述すると良いでしょう。

園と家庭との連携を深める工夫

子どもの健やかな成長のためには、園と家庭との連携が欠かせません。特に2月は、生活発表会や進級を控えている園も多く、保護者との情報共有がより重要になる時期です。

日々の送迎時の短い会話はもちろん、連絡帳やおたよりを通じて、園での子どもの具体的なエピソードを伝えることが、信頼関係の構築に繋がります。「今日、〇〇ちゃんが初めてズボンを自分で履けましたよ」「△△くんは、お友だちに『どうぞ』ができました」といったポジティブな成長を共有しましょう。

また、子どもの「イヤイヤ期」や「自分でやりたい」気持ちの高まりについて、園での様子と対応を伝えることで、家庭での関わり方のヒントになり、保護者の安心に繋がります。

家庭連携で伝える内容の例

- 園での具体的な成功体験や成長のエピソード

- クラスで流行っている遊びや歌

- 感染症の流行状況と予防へのお願い

- 進級に向けての準備や見通し

- 生活発表会などの行事に関する協力依頼

次の保育に繋がる具体的な反省

月案は「書いて終わり」の書類ではありません。月末には必ずその月の保育を振り返り、具体的な「反省」または「評価」を行うことが、次の月の計画をより良いものにするために不可欠です。

反省を行う際は、「できたこと(良かった点)」と「課題・改善点(次に活かすこと)」の両方の視点から振り返ることが大切です。単に「楽しめた」といった感想で終わらせず、「なぜ上手くいったのか」「どうすればもっと良くなるか」を分析しましょう。

例えば、「節分行事は、鬼を怖がる子も少なく、皆で楽しめた」という評価であれば、「なぜ怖がらなかったのか?」→「事前の絵本の導入が効果的だった」「保育者が楽しい雰囲気を作れたからだ」と深掘りします。この分析が、来年の行事計画や、他の行事の導入方法を考える際の貴重な財産になります。

課題についても同様です。「おもちゃの取り合いが多かった」という課題があれば、「おもちゃの数が足りなかったのか?」「空間の使い方が悪かったのか?」と原因を探り、「来月は同じ種類のおもちゃを複数用意する」といった具体的な改善策を考えます。この繰り返しが、保育の質の向上に直結するのです。

1歳児2月の月案を成功させるまとめ

解説した1歳児向け2月の月案作成のポイントをまとめるとこの通りです。

- 2月の月案は1年のまとめと進級への準備期間と位置付ける

- ねらいは子どもの「自分でやりたい」気持ちを尊重し、達成感を育む内容にする

- 養護の柱は「生命の保持」と「情緒の安定」の2つ

- 感染症対策として室内の衛生環境への配慮を具体的に記す

- 子どもの自己主張を受け止め、共感する言葉かけを計画する

- 環境構成は子どもが主体的に関われる「さりげない仕掛け」を意識する

- 室内でも十分に体を動かせる活動を計画に盛り込む

- 食育では誤嚥防止に最大限配慮し、特に節分の豆は絶対に使用しない

- 言葉でのコミュニケーションを保育者が仲立ちし、手本を示す

- 表現活動では結果より過程を褒め、自己表現の楽しさを伝える

- 月齢差が大きい時期なので、個別の発達に応じた援助計画が不可欠

- 園での子どもの成長エピソードを積極的に家庭と共有する

- 月末の反省では「良かった点」と「改善点」を具体的に分析する

- 反省を次の月の計画に活かすサイクルを作ることが最も重要

- 計画はあくまで指針であり、子どものその日の様子に応じて柔軟に変更する

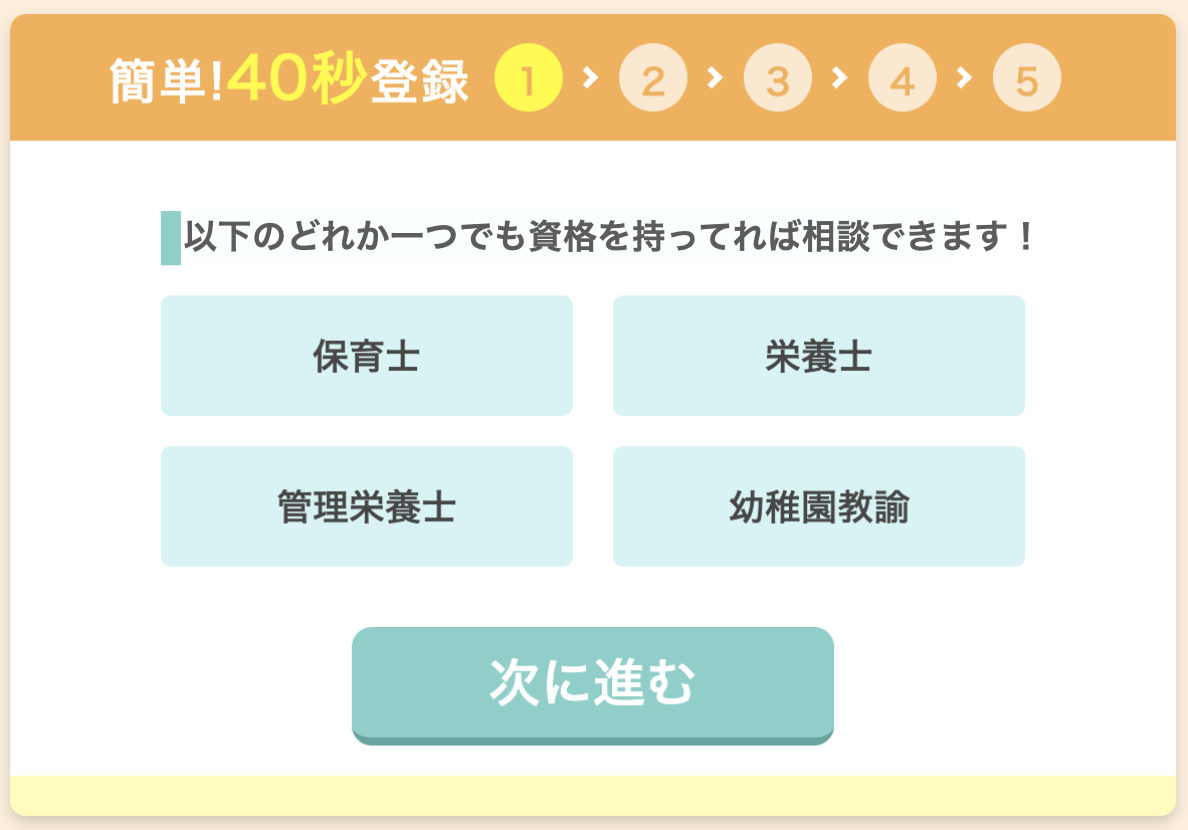

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?