1歳児の1月月案は発達理解が鍵!成長を促す書き方

新しい年が始まる1月。保育士の皆さんにとって、1歳児クラスの月案作成は悩ましい時期ではないでしょうか。

休み明けで落ち着かない子どもの姿を前に、情緒の安定を図りながら生命の保持を第一とする養護の視点は欠かせません。

同時に、個人の成長に合わせたねらいを設定し、人間関係や表現力を育む環境作りも重要です。日々の食育や家庭との連携、そして次月へ繋げる反省まで、考えるべきことは多岐にわたります。

この記事では、これらの要素を網羅し、質の高い1歳児の1月月案を立てるためのヒントを具体的に解説します。

- 休み明けの1歳児の発達と心理状態がわかる

- 月案の各項目(ねらい・養護・教育)の具体的な書き方がわかる

- 文例を参考にしつつ自分のクラスに合った計画を立てられる

- 家庭連携や自己評価(反省)のポイントがわかる

1歳児の1月月案で最初に押さえるべき視点

- 休み明けに見られる子どもの姿を観察する

- 子どもの姿から具体的なねらいを立てる

- 個人の発達に合わせた計画の重要性

- 情緒の安定を支える保育者の関わり

- 人間関係の芽生えを大切にする遊び

休み明けに見られる子どもの姿を観察する

1月の月案を作成する上で最も重要なのは、年末年始の長期休暇明けの子どもの姿を正確に捉えることです。家庭での生活リズムと園での生活リズムには違いがあるため、心身ともに不安定になりやすい時期だと理解する必要があります。

なぜなら、1歳児はまだ体内時計が未熟で、数日間の環境の変化でも生活リズムが崩れやすいからです。また、久しぶりの集団生活に戸惑いや不安を感じ、保護者と離れる際に強く泣いてしまうことも少なくありません。

具体的には、以下のような姿が見られることがあります。

- 登園時に泣いたり、保護者から離れようとしなかったりする

- 午前中の早い時間帯から眠そうな様子を見せる

- ささいなことで機嫌を損ねたり、かんしゃくを起こしたりする

- 遊びに集中できず、保育者に抱っこを求めることが増える

観察のポイント

子どもの姿を月案に記述する際は、単に「泣いていた」と書くのではなく、「どのような状況で」「どのように」泣いていたのかを具体的に記録することが、質の高い援助に繋がります。表情や行動、言葉にならない声など、五感を使って子どものサインをキャッチしましょう。

この時期は、子どもを「早く慣れさせよう」と焦る必要はありません。まずは一人ひとりの不安な気持ちを受け止め、「保育園は安心できる場所だ」と感じてもらうことが何よりも大切です。丁寧な観察こそが、適切な援助の第一歩になりますよ。

子どもの姿から具体的なねらいを立てる

前述の通り、観察によって捉えた「子どもの姿」から、その月で達成したい目標、つまり「ねらい」を設定します。ねらいは、子どもの発達を後押しする道しるべであり、保育の方向性を決める重要な要素です。

1歳児の1月は、休み明けの生活リズムを取り戻すことが大きな課題となるため、「養護」と「教育」の双方の視点から、バランスの取れたねらいを立てることが求められます。

養護と教育のねらい

ねらいは大きく「養護」と「教育」の2つに分けて考えます。それぞれの視点から、具体的で分かりやすい言葉で設定しましょう。

| 視点 | 目的 | ねらいの文例 |

|---|---|---|

| 養護 | 生命の保持・情緒の安定 | ・園生活のリズムを取り戻し、安心して過ごす。 ・身の回りを清潔に保ち、健康で快適に生活する。 |

| 教育 | 5領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現) | ・保育者や友だちとの関わりの中で、簡単な言葉で思いを伝えようとする。 ・お正月遊びなどを通して、季節の雰囲気を味わう。 |

注意点:高すぎる目標設定

ねらいは、あくまで「今の子どもの姿」から一歩だけステップアップできるような、現実的なものに設定することが重要です。高すぎる目標は、保育者自身のプレッシャーになるだけでなく、子どもに無理をさせてしまう可能性もあります。

個人の発達に合わせた計画の重要性

1歳児クラスでは、月齢による発達の差が非常に大きいのが特徴です。歩き始めたばかりの子もいれば、活発に走り回る子もいます。そのため、クラス全体の月案とは別に、一人ひとりの発達段階や興味に合わせた個人の計画(個人案)を考慮することが不可欠です。

例えば、言葉の発達一つをとっても、「あーうー」といった喃語が中心の子と、二語文を話し始める子とでは、必要な援助が全く異なります。全体計画だけでは、個々の育ちを丁寧に見守ることが難しくなってしまいます。

個人案作成のヒント

月案を作成する際に、特に配慮が必要な子どもについてメモを残しておくと、個人案を作成しやすくなります。

- 言葉がゆっくりなAちゃん:保育者が気持ちを代弁し、言葉で表現する楽しさを感じられるように関わる。

- 活発でよく動くBくん:安全な環境下で、十分に体を動かせるような活動を取り入れる。

- 食事にムラがあるCさん:一口でも食べられたことを褒め、食べる意欲に繋げる。

情緒の安定を支える保育者の関わり

休み明けで不安を感じやすい1月は、子どもの情緒の安定を最優先に考えた関わりが求められます。子どもが「受け入れられている」と感じられる安心感が、全ての活動の土台となります。

保育者が穏やかな表情や声で接し、子どもの気持ちに寄り添うことで、子どもは少しずつ心の落ち着きを取り戻していきます。逆に、保育者が忙しそうにしていたり、焦りを見せたりすると、その不安は子どもに伝染してしまいます。

特別なことではなく、「おはよう」と笑顔で迎えたり、泣いている子を優しく抱きしめたりする、当たり前の関わりがとても大切です。スキンシップを多めに取り入れ、わらべうたなどの触れ合い遊びを計画に盛り込むのも良い方法ですね。

気持ちを受け止める言葉かけ

言葉でうまく表現できない子どもの気持ちを、保育者が代弁してあげることも情緒の安定に繋がります。「お母さんと離れて寂しかったね」「眠たかったんだね」など、子どもの気持ちに共感し、言葉にしてあげることで、子どもは自分の感情を認められたと感じ、安心することができます。

人間関係の芽生えを大切にする遊び

1歳児の後半になると、他の子どもに興味を持ち始め、人間関係の第一歩が芽生える時期でもあります。これまでは一人で遊ぶことが中心だった子どもたちが、友だちの存在を意識し、関わろうとする姿が見られるようになります。

しかし、まだ自分の思いをうまく伝えられないため、おもちゃの取り合いなどのトラブルも起きやすくなります。ここで重要なのが、保育者の仲立ちです。

保育者の仲立ちのポイント

- 気持ちを代弁する:「〇〇ちゃんも使いたかったんだね」「貸してって言ってみようか」など、お互いの気持ちを言葉にして伝えます。

- 同じ玩具を用意する:取り合いになりやすい人気の玩具は、複数用意しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、同じ空間で同じ遊びを楽しむ経験に繋げます。

- 成功体験を褒める:「どうぞができたね」「ありがとうって言えたね」など、ポジティブな関わりができた瞬間を具体的に褒めることで、子どもは社会性を学んでいきます。

保育者が間に入ることで、子どもたちは少しずつ他者と関わる楽しさやルールを学んでいきます。月案には、簡単な集団遊びや、友だちと一緒に楽しめるブロック遊びなどを計画すると良いでしょう。

1歳児の1月月案を具体的に書くための要素

- 生命の保持を基本とした養護を考える

- 豊かな表現を引き出す環境の作り方

- 食べる楽しさを育てる食育のヒント

- 園と家庭との連携を密にする方法

- 次月へ繋げるための反省のポイント

- 成長を支える1歳児の1月月案の総括

生命の保持を基本とした養護を考える

「養護」とは、子どもの生命の保持と情緒の安定を図るための関わりであり、保育の根幹をなすものです。特に1月は、感染症の予防と健康管理が生命の保持に直結する重要なテーマとなります。

空気が乾燥し、インフルエンザや風邪が流行しやすい時期だからこそ、日々の健康観察や衛生管理を徹底する必要があります。また、室内外の温度差に対応できるよう、衣類の調節にも配慮が求められます。

養護における具体的な計画

- 健康観察:登園時の視診だけでなく、活動中も子どもの表情や顔色、呼吸の様子などをこまめにチェックする。

- 衛生管理:正しい手洗いの習慣化を促す。保育者自身も、おむつ交換や食事介助の前後で手指消毒を徹底する。

- 換気と加湿:室内の空気が汚染されたり乾燥したりしないよう、定期的な換気と加湿器の使用を計画に明記する。

- 衣類調節:活動内容に合わせて、保育者がこまめに子どもの衣類を着脱させる。汗をかいたら着替えさせるなどの配慮も重要です。

感染症の具体的な症状や対策について保護者に伝える際は、断定的な表現は避けましょう。

厚生労働省などの公的な情報源を基に、「一般的に〜と言われています」「ご心配な場合は医療機関への受診をおすすめします」といった形で伝えることが望ましいです。

豊かな表現を引き出す環境の作り方

子どもたちの豊かな表現力を育むためには、自発的に「やってみたい」と思えるような魅力的な環境構成が不可欠です。保育者が活動を強制するのではなく、子どもが自ら遊びを選び、没頭できるような環境を用意することが大切になります。

1歳児にとっての「表現」は、絵を描いたり歌を歌ったりすることだけではありません。積み木を何かに見立てて遊ぶ「見立て遊び」や、体を動かして楽しむ「リズム遊び」も、立派な自己表現の一つです。

環境構成の具体例

- 見立て遊びコーナー:ままごとセットだけでなく、様々な形や手触りの布、空き箱、ブロックなど、子どもの想像力を掻き立てる素材を用意する。

- 製作コーナー:いつでも自由に使えるように、なぐり描き用の大きな紙とクレヨン、シールなどを低いテーブルに置いておく。

- 自然物コーナー:散歩で拾ってきた落ち葉や木の実をカゴに入れ、自由に触れて遊べるようにする。冬の自然に触れるきっかけになります。

食べる楽しさを育てる食育のヒント

1歳児の食育で最も大切なのは、「食べること=楽しい」という気持ちを育むことです。スプーンやフォークを使って自分で食べたがる意欲が高まる時期でもあるため、その気持ちを尊重し、温かく見守る姿勢が求められます。

もちろん、初めから上手に食べることはできません。こぼしたり、手づかみになったりすることも多いですが、それを叱るのではなく、「自分で食べようとしてえらいね」と挑戦する姿を褒めてあげましょう。

苦手な野菜があっても無理強いは禁物です。調理法を工夫したり、絵本や手遊びで野菜に親しみを持たせたりすることで、少しずつ興味に繋げていくのが良い方法です。まずは一口チャレンジできたら、たくさん褒めてあげてくださいね。

1月の食育活動アイデア

- お正月の行事食に触れる:給食でお雑煮風の汁物などを提供し、季節の食文化に興味を持つきっかけを作る。(※お餅は窒息の危険があるため、1歳児には提供しません。あくまで「雰囲気」を知らせる形です)

- 冬野菜に触れる:調理前の白菜や大根などに触れる機会を設ける。「大きいね」「冷たいね」など、感触を言葉にして伝えます。

園と家庭との連携を密にする方法

子どもの健やかな成長のためには、園と家庭が一体となって育ちを支える「家庭との連携」が欠かせません。特に生活リズムが乱れやすい1月は、園での様子と家庭での様子を密に情報共有することが重要になります。

連絡帳やお迎えの際の短い会話が、貴重な情報交換の場となります。園での子どもの頑張りや成長した点を具体的に伝えることで、保護者との信頼関係が深まります。

連携で伝えたいこと・聞きたいこと

園から家庭へ

- その日の子どもの体調や機嫌

- 「お友だちにどうぞができた」「自分で靴を履こうとした」などの具体的なエピソード

- 感染症の流行状況や、それに伴う家庭へのお願い(手洗い励行など)

- 防寒具や着替えの補充のお願い

家庭から園へ

- 休日の過ごし方や、家庭での子どもの様子

- その日の朝の体調や排便の状況

- 家庭での悩みや心配事

次月へ繋げるための反省のポイント

月案は、立てて終わりではありません。月末にその月の保育を振り返り、「反省」と「自己評価」を行うことで、保育の質は向上していきます。これは、次の月の計画をより良いものにするための重要なプロセスです。

反省を書く際は、単に「できなかったこと」を挙げるだけでなく、「なぜできなかったのか」「どうすれば改善できるのか」まで掘り下げて考えることが重要です。また、子どもや保育者自身の「できたこと」「成長したこと」を評価し、自信に繋げる視点も忘れてはなりません。

| 評価の視点 | 良い例 | 改善したい例 |

|---|---|---|

| 子どもの評価 | 休み明けで不安定な子もいたが、週の後半には笑顔で遊ぶ姿が増えた。 | 泣いている子が多かった。 |

| 保育者の自己評価 | 戸外遊びの時間を工夫し、寒い日でも体を動かす楽しさを感じられるよう配慮できた。 | 忙しくて一人ひとりと丁寧に関われなかった。 |

| 次月への課題 | 玩具の貸し借りでトラブルが増えたため、来月は保育者の仲立ちの方法を職員間で共有したい。 | 来月はもっと頑張る。 |

抽象的な反省はNG

「来月は頑張る」のような抽象的な反省では、具体的な改善に繋がりません。「何が」「どうで」「だから次はどうするのか」を明確に記述する癖をつけましょう。

成長を支える1歳児の1月月案の総括

- 1月の月案は休み明けの子どもの姿の観察から始める

- 生活リズムの乱れや情緒の不安定さを前提に計画を立てる

- ねらいは「養護」と「教育」の2つの視点から設定する

- 高すぎる目標ではなく現実的なねらいを心がける

- 1歳児は月齢差が大きいため個人の発達への配慮が不可欠

- 情緒の安定のため保育者は穏やかに接しスキンシップを大切にする

- 人間関係の芽生えを保育者が仲立ちし社会性を育む

- 生命の保持を第一に感染症対策や健康管理を徹底する

- 豊かな表現を引き出すために子どもが主体的に遊べる環境を構成する

- 食育では「食べる楽しさ」を育むことを最優先する

- 園と家庭が密に連携し子どもの情報を共有する

- 連絡帳やお迎えの時間を有効に活用する

- 月末の反省と自己評価は次月の保育を改善するために行う

- 反省は具体的に「なぜ」「どうする」まで記述する

- 質の高い1歳児の1月月案は子どもの成長を力強く支える土台となる

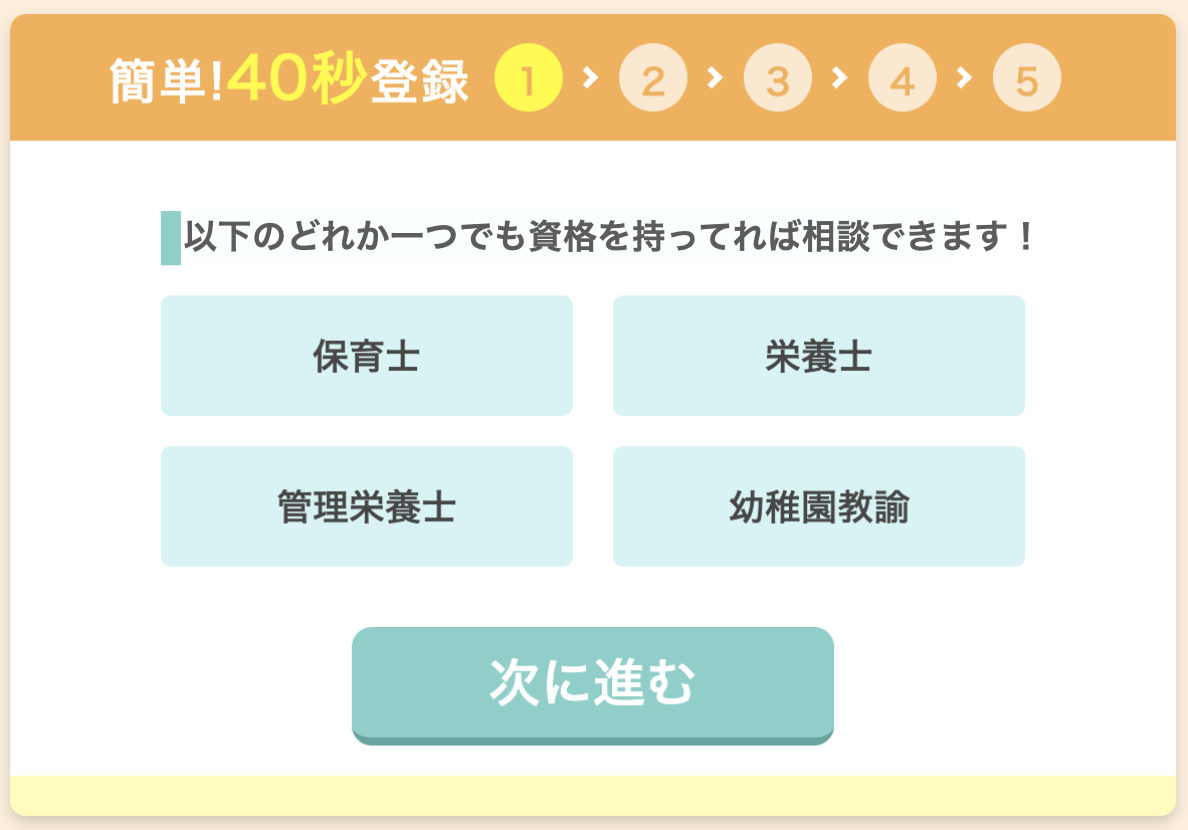

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?