1歳児の月案9月のねらいを反映した遊びと言葉の育て方

1歳児の月案を9月に立てる際には、どのようなねらいをもって保育を進めていくべきか、具体的な視点を押さえることが重要です。

この時期は、夏の生活リズムの乱れを整えながら、子どもたちが心も体も一段と成長する大切なタイミングです。だからこそ、保育者には養護や教育の両面から子どもの育ちを支える姿勢が求められます。

9月は、夏を終えた子どもたちが生活のリズムを取り戻しながら、心身ともに大きく成長する時期でもあります。そのため、養護や教育の観点からの支援はもちろん、情緒の安定や生命の保持といった基本的な関わり方にも丁寧な見直しが求められます。

また、健康や安全への意識や食育の工夫も必要不可欠であり、子どもたちが安心して日常生活を送れるように、環境の整備や個々への配慮も重要です。さらに、言葉や表現、人間関係の育ちを支えるためには、保育者の関わり方や長時間保育における対応も含めて、子どもの姿をよく観察しながら進める必要があります。

では、家庭との連携を大切にしつつ、1歳児の成長に寄り添った月案の立て方や、保育の中で実践すべき具体的なポイントを解説します。

最後には、評価や反省を通じて保育の質を高める視点にも触れながら、今後の保育計画づくりに役立つ内容をわかりやすくお届けします。

- 1歳児の9月における成長や発達の特徴

- 保育における養護と教育の具体的な関わり方

- 月案作成時に必要な配慮や支援の視点

- 食育や環境づくりを通じた実践的な保育方法

1歳児の月案9月のねらいを考えた保育の方針

子どもの姿から見える成長のようす

1歳児クラスの子どもたちは、日々の生活や遊びの中で驚くほどの成長を見せます。特に9月は、夏を越えて体力や行動範囲が広がり、自発的な行動や他児との関わりが増える時期です。例えば、自分の意思でトイレに向かったり、保育者の真似をして生活習慣を身につけようとしたりする姿が見られることがあります。

このような変化は、単に年齢が進んだからというだけではなく、日々の関わりや保育環境の積み重ねによって育まれるものです。子どもは自分の気持ちを保育者に伝えようとする力が少しずつ育ち、「イヤ」「これ」などの簡単な言葉や指さしで感情や要求を表現するようになります。その一方で、思い通りにならないと癇癪を起こすなど、感情の起伏も目立つようになります。これらもまた、成長の一環として捉えることが大切です。

さらに、遊びの中では模倣行動が増えます。大人や友だちの動きをじっと観察し、同じようにやってみようとする姿は、社会性の芽生えや学びの意欲を感じさせるものです。ただし、できることが増える分、行動範囲も広がり、ケガや事故のリスクも高まります。保育者は子どもの発達を肯定的に受け止めながらも、安全に配慮した見守りが求められます。

つまり、この時期の子どもたちの姿には、身体的・精神的な成長が色濃く現れています。大人はその一つひとつの行動や変化を丁寧に観察し、適切な援助や関わりを通じて、子どもが安心して挑戦できる環境を整えることが求められます。

養護の視点で情緒と生命の保持を支える

1歳児にとって、安心できる環境で心地よく過ごすことは、何よりも優先すべき基本です。特に9月は生活リズムが乱れやすい時期でもあるため、子どもが安心して過ごせるよう「養護」の視点からの配慮が欠かせません。ここでの養護とは、子どもの生命を守り、情緒を安定させるための関わりや環境設定を意味します。

情緒の安定においては、「安心できる大人の存在」が非常に重要です。子どもは、自分の気持ちや不快感を言葉でうまく伝えられない分、泣いたり怒ったりして表現します。そうしたときに、保育者が一貫した対応で受け止め、「大丈夫だよ」と共感の言葉をかけることで、子どもは「ここにいていい」と感じられます。そうした関わりの積み重ねが、信頼関係の基礎を築くのです。

生命の保持に関しては、食事・排泄・睡眠・清潔などの生活面に丁寧に関わる必要があります。例えば、トイレトレーニングが始まる時期でもあり、無理に進めるのではなく、子どものペースを尊重しながら進めていくことが大切です。また、暑さや湿度の変化がある9月は、熱中症や体調不良のリスクもあるため、室温や服装の調整も細かく対応する必要があります。

注意点として、養護的な関わりが単なる「お世話」になってしまうと、子どもの自立の機会を奪うことにもなりかねません。手を貸すべきところと、見守るべきところのバランスを見極め、子どもの「自分でやりたい」という気持ちを尊重する姿勢が求められます。

教育の視点から人間関係を育てる関わり

1歳児にとっての「教育」とは、机に向かう学習ではなく、日常のやり取りや遊びの中で他者との関係を学んでいくプロセスです。特に9月の時期は、集団生活にも慣れてきて、他の子どもに関心を持ち始めるタイミングでもあります。そこで重要となるのが、「人間関係を育てる関わり」です。

この年齢の子どもたちは、「一緒に遊ぶ」というより「同じ空間で別々に遊ぶ」ことが多いですが、次第に他の子におもちゃを渡してみたり、真似をしてみたりする行動が見られるようになります。こうした経験を積み重ねることで、社会的な関係性の基礎が築かれていきます。

保育者の役割は、そうしたやり取りが自然に生まれる環境を整えることです。たとえば、同じ遊具で2人が遊べるように配置を工夫したり、子ども同士のやり取りにさりげなく入って「どうぞって言えるかな?」と橋渡しをしたりすることで、対人関係の芽が育ちやすくなります。

ただし、1歳児はまだ自我の発達段階にあり、時にはおもちゃの取り合いや手が出る場面も起こります。これを「問題行動」ととらえるのではなく、感情表現の一つとして受け止め、子ども自身がどう関わればいいかを学べるように支援していくことが求められます。

言葉や表現の力を育む関わりを工夫する

1歳児の子どもたちは、日々の生活や遊びの中で言葉や表現の力を少しずつ身につけていきます。この時期は、まだ語彙数が少ないものの、自分の気持ちを言葉やしぐさで伝えたいという意欲が高まってくる時期です。そのため、大人の関わり方が言語発達に大きな影響を与えることを意識して保育を行う必要があります。

まず大切なのは、子どもが安心して自分を表現できる関係性を築くことです。保育者が子どもの発した言葉や音にしっかりと反応し、「そうだね」「嬉しいんだね」などと気持ちを言語化してあげることで、子どもは「伝えることの楽しさ」や「通じ合う喜び」を経験できます。このような日常的なやりとりを通して、言葉の意味や使い方を自然に覚えていくのです。

例えば、遊びの中で「わんわんいたね」「赤いボールあったよ」などと周囲の様子を言葉で伝えてあげると、子どももそれを真似して口にしようとします。また、絵本の読み聞かせも効果的な方法の一つです。内容の理解はまだ十分でなくても、繰り返しの表現や擬音語が多い絵本を使うことで、楽しみながら語彙を増やすことができます。

ただし、言葉の発達には個人差があり、すぐに話し始めないからといって焦る必要はありません。大切なのは、子どもが自分なりに伝えようとする姿を認め、その努力を温かく受け止めることです。保育者が一方的に言葉を教え込むのではなく、子どもの表現を引き出すような関わりを意識することが求められます。

環境の工夫で子どもの興味を広げる

1歳児にとって、毎日の環境は学びや発見の連続です。そのため、保育における「環境の構成」は、子どもたちの興味関心を広げる上で極めて重要な要素となります。子どもが自ら何かに気付き、触れてみたいと感じるような環境づくりが、主体的な遊びや探究心の芽生えを促すきっかけとなるのです。

特にこの時期は、歩行が安定し始め、行動範囲が広がることから、視界に入るものへの興味も多様になります。例えば、子どもの目線の高さに合わせて玩具や絵本を配置するだけで、手を伸ばして遊ぼうとする意欲が生まれます。また、自然素材を取り入れた遊び場や、季節の変化を感じられる屋外環境は、五感を刺激する場としても非常に効果的です。

屋内であっても、子どもが好奇心を持ちやすいように、色や形、音、素材の違いを感じられるコーナーを用意することで、「なんだろう?」という気持ちを引き出せます。探索意欲を支える工夫として、変化のある環境づくりを意識し、毎週少しずつ配置を変える、素材を入れ替えるといった対応も効果的です。

しかしながら、環境を整える際に注意しなければならないのは「安全性」と「子ども自身の自由度」のバランスです。あまりに制限が多いと自由に動けなくなり、逆に危険な物が手の届く範囲にあると事故につながる可能性もあります。そこで、保育者は常に子どもの行動を観察し、どのような環境が適切かを見極めながら柔軟に対応する姿勢が求められます。

また、環境の力を引き出すためには、保育者の関わりも不可欠です。単に物を置くだけでなく、子どもが興味を持った瞬間に共に関わることで、遊びの深まりが生まれます。例えば、「それ触ってみたいの?」「音が鳴ったね」と声をかけるだけでも、子どもは安心して探索を続けやすくなります。

1歳児の月案9月のねらいを実現する保育の実践

健康安全の視点で日常生活を見直す

1歳児にとって、日々の健康と安全は心身の発達を支える重要な基盤です。この時期は行動範囲が広がり、自分の意思で動き回ることが増えるため、事故やけがのリスクも高まります。そのため、保育の現場では日常生活のすべてにおいて、健康と安全の視点からの見直しと対応が求められます。

まず見直したいのは、園内の環境です。転倒しやすい段差や角のある家具などはないか、遊具の配置が子どもの動線に無理なく合っているかを定期的に確認する必要があります。また、トイレや着替えスペースでは、子どもが一人で行動しやすいように高さを調整したり、滑り止めマットを使用したりする工夫も有効です。

次に重要なのが、体調管理の視点です。1歳児はまだ自分の体調の変化をうまく伝えることができません。そのため、保育者が日々の様子を丁寧に観察し、顔色、食欲、排泄の状態、動きの変化などから小さなサインを見逃さないように心がける必要があります。加えて、気温や湿度の変化に応じて、服装の調整や水分補給のタイミングにも柔軟に対応することが大切です。

また、感染症対策も欠かせない視点です。手洗いやうがいの習慣づけはもちろん、玩具やドアノブ、テーブルなどの共用部分の消毒も日課として取り入れることで、子どもたちを集団感染から守ることができます。ただし、過度な清潔志向になりすぎると、子どもが自然とのふれあいを遠ざけてしまうこともあるため、バランスを意識することが必要です。

食育の工夫で食事への関心を育てる

1歳児にとって「食べること」は単なる栄養補給ではなく、育ちの一環として非常に重要な活動です。この時期は食への興味が育ち始める一方で、偏食や食べムラが出やすくなる時期でもあります。そのため、食育の視点から子どもが食に親しみ、楽しんで食べることができる工夫が求められます。

まず、食事の時間を「楽しい」と感じられる雰囲気づくりが大切です。保育者が笑顔で見守りながら声をかけたり、時には一緒に食べたりすることで、子どもは安心して食事に向かうことができます。また、食材や料理の名前を繰り返し伝えることで、自然と語彙も増えていき、食への興味が言葉の学びにもつながります。

例えば、「にんじんだね、オレンジ色できれいだね」など、食材の色や形、匂いを一緒に感じることで、五感を使って食べ物と向き合う姿勢が育ちます。さらに、調理前の野菜を見せたり、収穫体験を取り入れたりすることも効果的です。本物に触れることで、食材がどこから来たのかという興味を育てることができ、単なる「食べる作業」ではなく「体験」としての食育が実現します。

一方で、苦手な食材がある場合は無理に食べさせようとしないことも大切です。無理強いはかえって苦手意識を強めてしまうため、「少しだけ味見してみようね」と声をかける程度にとどめることで、自分のペースで挑戦できる安心感を持たせることができます。

食育は短期的な成果を求めるものではなく、日々の積み重ねの中で子どもの心に育っていくものです。保育者が焦らず、子ども一人ひとりの食への関心や意欲に寄り添っていくことが、将来的な健康的な食習慣の基礎につながります。

家庭との連携で生活習慣の定着を図る

1歳児の発達には、家庭と保育園の両方が連携し合って生活リズムを整えることが不可欠です。特に9月のように季節の変わり目や行事が多い時期には、生活習慣の乱れが生じやすいため、家庭と園が情報を共有しながら一貫した対応を取ることが大切です。

例えば、排泄や食事、睡眠などの生活面では、園での過ごし方と家庭での様子にギャップがあると、子どもは混乱してしまうことがあります。園でおむつが取れ始めているのに家庭ではトレーニングをしていなかったり、食事のリズムが大きく異なっていたりすると、子どもにとっては大きなストレスになりかねません。

そのため、保護者との日々のやり取りを丁寧に行い、どんな声かけをしているか、どんな様子で取り組んでいるかなどを共有していくことが重要です。連絡帳の記入やお迎え時の会話だけでなく、必要に応じて短時間でも個別に話す機会をつくることで、家庭の状況や保護者の不安も把握しやすくなります。

また、行事の前後や体調を崩しやすい時期には、服装や持ち物などの準備を家庭に依頼するだけでなく、なぜそれが必要なのかを具体的に伝えるようにしましょう。保護者にとっても納得感が得られやすく、協力的な姿勢につながります。

ただし、家庭に過度な協力を求めすぎると、かえって負担になってしまうこともあります。そのため、「できる範囲での協力をお願いする」姿勢を持つことも大切です。園と家庭がともに子どもの育ちを支えるパートナーであるという意識を共有することが、信頼関係の土台になります。

長時間保育の中で情緒の安定を支える

長時間保育は、家庭の就労状況などにより必要とされるケースが多く、現代の保育現場では一般的なものとなっています。しかし、1歳児にとって長い時間を家庭以外の場所で過ごすことは、心身に少なからず負担を与えるものです。そのため、長時間保育を行う際には、情緒の安定に特に配慮した関わりが求められます。

まず、子どもが安心できる「人」と「環境」が整っていることが基本です。保育者が一定の態度で関わり、同じ大人が継続してかかわることで、子どもにとっての「拠り所」が生まれます。特に登園直後や保護者と離れる場面では、子どもは不安や寂しさを感じやすくなります。こうしたときには、名前を呼んで優しく迎えたり、好きな遊びに誘ったりすることで、気持ちを切り替えやすくなります。

また、長時間の生活の中では、活動と休息のバランスが崩れやすくなります。子どもの様子をよく観察し、疲れが見られるときには静かな遊びに誘導したり、落ち着ける空間で過ごせるよう配慮することも大切です。一方で、活動時間には十分に身体を動かし、心地よく疲労感を得ることで、午後の休息がスムーズになる場合もあります。

保育者の交代がある場合には、情報の引き継ぎも欠かせません。「今日は眠りが浅かった」「昼食をよく食べた」などの細かな情報が次の保育者に伝わることで、子どもの状態に応じた対応が可能になります。これにより、子どもが違和感なく過ごすことができ、不安やストレスの軽減につながります。

さらに、長時間保育では、家庭での関わりが減少しがちな点にも注意が必要です。その日の子どもの様子を丁寧に伝えることで、保護者との信頼関係を築くだけでなく、家庭での安心にもつなげることができます。保育者の声かけひとつひとつが、子どもの心に影響する時期だからこそ、毎日の積み重ねが情緒の安定を支える土台となるのです。

配慮と援助の工夫で子どもを支える

1歳児は、自分でやりたい気持ちと、まだうまくできない現実との間で葛藤する時期です。そのため、保育者のちょっとした援助や声かけが、子どもの自信や安心感につながります。こうした日常的な関わりの中での「配慮」と「援助」は、子どもの発達を支える上で欠かせない要素です。

配慮とは、子ども一人ひとりの状態や性格、興味関心に応じて環境や対応を調整することを指します。例えば、まだ歩行が不安定な子どもには、転倒のリスクが少ないマットの上で遊ばせることや、手をつないで安心できるようにすることが挙げられます。反対に活発で探索意欲が強い子どもには、自由に動けるスペースや発見できる玩具を用意するなど、個々の違いに合わせた環境構成が求められます。

援助の工夫では、できないことをすぐに手伝うのではなく、子どもが「自分でできた」と感じられるようなサポートが重要です。たとえば、洋服の着脱であれば、袖を通しやすくしておいたり、「ここを持ってみようか」と声をかけて導いたりすることで、達成感を得やすくなります。そうした成功体験は、自信を育み、次の意欲へとつながっていきます。

ただし、保育者がすべての子どもに均一な関わりをしようとすると、かえって子どもが不満を感じたり、自立の芽を摘んでしまうこともあります。そのため、あくまで子ども自身の気持ちやペースを尊重し、タイミングを見ながら必要最小限の援助を行うことが大切です。

評価反省を通して保育の質を高める

保育の実践は、日々の積み重ねによって形成されていきますが、その過程を客観的に振り返る「評価」と「反省」は、よりよい保育を目指す上で欠かせません。特に1歳児のように発達の変化が著しい時期には、当初のねらいや計画が実際の姿とずれていないかを確認する必要があります。

評価とは、保育の目標に対してどの程度実践できたかを見極めることです。ただ「できた・できなかった」で終わるのではなく、「なぜそのような結果になったのか」「子どもはどう反応したのか」といった視点で分析することが重要です。たとえば、「排泄の自立をねらいとしていたが、進みが遅い」と感じた場合、援助の方法が合っていなかったのか、家庭との連携が不十分だったのかなど、原因を具体的に探ることが求められます。

反省は、こうした評価をもとに今後の改善策を考えるステップです。「うまくいかなかったから失敗」と捉えるのではなく、子どもたちの姿から学び、次の保育に生かす視点を持つことが大切です。前述のように、うまく排泄が進まなかった原因が援助のタイミングにあるとすれば、より子どもの様子に即した声かけを試してみる、というように具体的な改善策を立てることが可能になります。

この過程では、保育者同士の情報共有も非常に有効です。日々の実践をチームで振り返ることで、自分では気づかなかった視点が得られることもあります。また、共通の理解を持って子どもに関わることで、一貫した保育が提供できるようになります。

最も重要なのは、評価と反省を形式的な作業に終わらせないことです。日々の保育の中で、子どもの反応や変化に敏感になり、小さな気づきを積み重ねることが、保育の質を高める第一歩です。そしてその姿勢が、子どもにとってより良い育ちの場を提供することにつながっていくのです。

1歳児の月案9月のねらいを踏まえた保育実践のまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 夏を経て行動範囲と体力が大きく伸びる時期

- トイレや着替えなど生活習慣に意欲的に取り組む姿が見られる

- 指さしや単語で気持ちを表現する力が育ち始める

- 模倣行動が増え社会性の芽が見られるようになる

- 信頼できる大人の存在が情緒の安定を支える

- 排泄や睡眠への対応で生命の保持を丁寧に行う

- 子どもが安心できる環境をつくることが養護の基盤になる

- 他児との関わりを通じて人間関係の基礎を学ぶ

- 喧嘩やトラブルも社会性発達の一環として受け止める

- 言葉への関心を育てるには保育者の語りかけが重要

- 絵本や遊びを通して表現の力が育つ機会を設ける

- 子どもの目線に合った環境構成が探求意欲を促す

- 安全に配慮した空間づくりが自由な活動を支える

- 健康管理や感染対策を生活の中に組み込む

- 食事は楽しい体験として捉え五感を使った関わりを大切にする

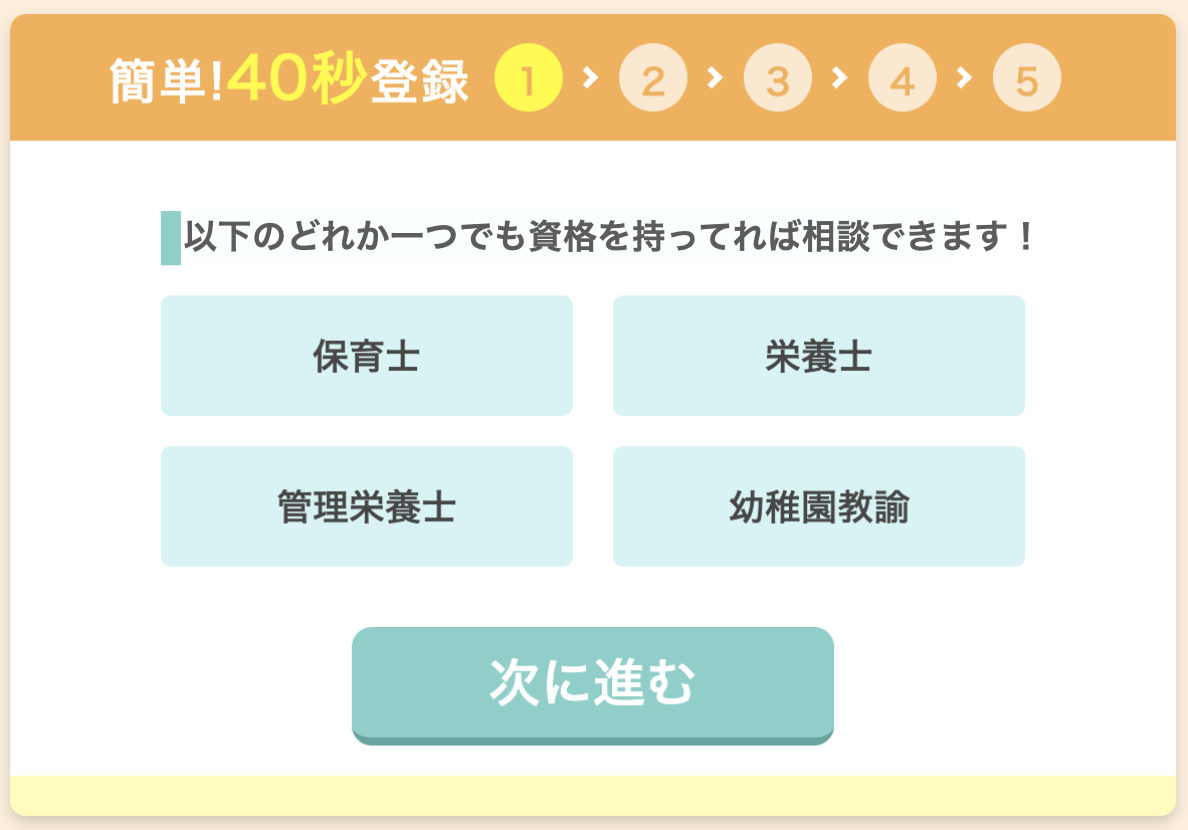

保育士転職のキララサポートは、丁寧な面談と手厚いサポートで、非公開求人を含む5000件以上の求人から、一人ひとりにぴったりの職場を探すお手伝いをしてくれます。

しかも、転職先とのやり取りは、専任コンサルタントが代行してくれます!あなたが忙しく保育園で働いている間に、交渉してくれるので、転職活動に時間がさけない人におすすめです。

また、無料登録後の連絡は、LINE、メール、お電話、対面などから、あなたの好きなタイプを選ぶことが可能です。

選考対策も実施してくれるので、履歴書・面接に不安がある保育士さんには、ピッタリの転職サービスです。

参考▶︎情報収集だけの目的で登録OK!キララサポート保育士で周りの保育士がどれだけ高待遇なのか確認してみませんか?

「ほいく畑」は、厚生労働大臣認可のサービスで安心して使えます。

厚生労働大臣認可の就業支援センターである「ほいく畑」は、福祉専門の人材会社としては老舗。長年の実績が認められ、大阪市など公的機関からの保育士支援事業などの実績もあるサービスです。

少数精鋭のキャリアアドバイザーがあなたの相談に乗ってくれます。競合大手エージェントと比較すると、より丁寧で、きめ細かいサポートをしてくれます。

地域密着型で対応しているエリアも全国です。よくある3エリア(関東・関西・東海)に特化しているサービスとは違い、あなたの住んでいる地域もカバーしています。

そのため、ほいく畑としか取引していないエリアのレア求人もあるため、該当地域に住んでいる保育士さんなら、登録して情報収集するだけでもかなりお得です。

参考▶︎思い立ったら行動しよう!情報収集だけでもOK!今年こそほいく畑で安心安全なキャリアアップをしませんか?